摄影入门 - 风光与街拍

摄影入门 - 风光与街拍

# 风光

摄影是无中生有,而拍照是简单的所见即所得。

很多人都对拍风光有误解,一想到大自然,大,广阔,所以就要上广角镜头,能拍着多少东西就拍多少东西。但我可以负责任地说,基本只有一种风光适合用广角镜头拍,那就是本身巨好看的风光,好看到没边儿的那种,这个“没边儿”既是形容词,也是客观描述。因为大部分场景都是有边的,普遍不适合用大广角镜头拍摄。

当我们拍风光这个题材的时候,经常是控制不了距离的,又因为距离都比较远,所以你往前走几步、往后退几步、往左右挪几步,画面基本不会有什么变化。如果用广角镜头,你的视角就更会被固定在一个地方,最后你也就只能拍出一张“拍到了而已”的照片,这个说法我们在第十课的时候提到过。

所以说,如果场景本身不好看,杂乱,我们拿着广角镜头就只能急得干瞪眼,无法合理利用镜头的视角把与画面重点无关的内容给裁切出去,无法控制场景,但拍风光最重要的恰恰就是要控制场景。

镜头越广,你越难收窄视角,越难控制画面,而如果你不能控制画面,也就意味着其实任何一个人站在你那个位置,都能拍出跟你一模一样的照片。为了说明这个问题,我们来看一组对比图:

这三张都是我从网上找的美国优胜美地国家公园的风光照片。第一张与第二张是相同的视角,相同的镜头焦段,但完全不同的距离;第二张与第三张是相同的距离,不同的焦段,完全不同的视角。仔细看,第一、二张其实都不难看,只是如果你 Google 一下“Yosemite”这个关键词,你会发现全都是这两个景别和构图的照片,用广角镜头对付这类网红景点,就意味着你拍不出来跟别人不一样的东西。与此同时,因为镜头太广,画面观感也略显凌乱,尤其是第一张。相反,第三张照片,摄影师用的是中长焦镜头,他把画面的重点放在了左侧肌理丰富的山上,视角窄了,但山峰反而更加巍峨。我们甚至可以说,因为使用中长焦镜头,所以拉近了人和山之间的“距离”。

所以,对于摄影爱好者来说,使用中长焦镜头更容易拍到跟别人拍的不一样的风光。虽然中长焦镜头视角窄,但这恰恰意味着我们的选择余地变大了,我们不需要那种没有瑕疵的景色了,因为我们可以对画面做出取舍了。这也就回到了这节课的标题:拍风光其实不是你想让别人看见什么,而是你不想让别人看见什么。

关于焦段,最后再说一句,拍风光,有些时候确实需要用广角镜头,甚至是超广角镜头或鱼眼镜头,比如拍银河或星轨。但归根结底还是那句话,你要清楚你自己想表现什么,清楚你的镜头视角跟自然视角的差异是什么,这样你才能合理地选择拍摄器材。再看两张例图这个话题就过去了,一张是超广角镜头拍银河,一张是鱼眼镜头拍星轨。

关于取景,我们可以先想想,是什么东西让我们这么想拍一下?可能是颜色,比如森林的绿、晴空的蓝、夕阳的金黄;也可能是肌理和质感,礁石的坑坑洼洼、山峰的沟沟壑壑、草地的毛毛绒绒;更可能是某种情绪化的感觉,敞亮、震撼、孤独、渺小。而取景的核心,就是放大这些吸引我们的元素,同时,屏蔽掉不必要的元素,归根结底就是俩字儿:简洁。所以,看见一个什么景儿,先别急着拍,先搞清楚你眼前的这个风景是因为什么打动了你,然后靠拍摄技术放大这个原因。如果你看见一个场景,你想拍,但是你甚至都不知道该关注的重点是什么,那我建议你连相机都别掏,先静下心来多看一会儿再说。不拍这张照片死不了人,咱拍就好好儿拍,拍好的。

我们说过,拍静物的时候,要学会人为干预画面,“摆”比“拍”重要;拍人物的时候,要学会人为调动情绪,“聊”比“拍”重要;同样,拍风光的时候,你要学会寻找机位,学会安排画面,所以“你站在哪儿”比“你怎么拍”更重要。

《风光摄影机位指南》:https://mp.weixin.qq.com/s/Wd4LU1EIYmPNtU6-cOd94w

拍摄风光一定要有提前规划 + 预判场景的能力,这就要求我们脑子里要有一个大概的景观概念,要求我们必须非常清楚自己想拍什么,也同时要清楚自己的相机能拍什么。

不过话说回来,虽然拍风光靠天吃饭,但如果既没有大江大河,又没有你想要的晴空万里或雾气蒸腾,你去了一个地方,该拍还是得拍啊。这时候,技术和视角就变得很重要了,这需要你对技术熟练,以不变应万变,同时,还需要你在看起来没什么景儿的地方发现美。

关于技术,最后只再讲一个点,很能让你的照片和别人的照片不一样,那就是:接片。我刚才讲过,我们可以尝试多用中长焦去拍风光,但如果你出行的时候为了省事儿,只带了一支中长焦镜头,没有带广角镜头,结果遇见了那种真的特别广阔、特别壮观的景色,你手上的镜头视角太窄,画面收不全,在这种情况下可以用用长焦竖构图的方式拍摄多张,然后合成出来的。

拼接照片有几点需要注意:

- 前后两张照片的画面重合区域要尽量大于 30%,重合区域越大,拼接的时候越不容易出错;

- 白平衡不要设置为“自动白平衡”,因为像我这张,如果白平衡自动的话,每一张的颜色都会被相机自动校正,最后就花了,拼接的时候就很容易出错,很容易出现色阶断裂的情况;

- 不光白平衡不能自动,整个相机都得是“手动模式”,跟白平衡的道理是一样的,我们需要保持这几张照片的一致性,无论是明暗还是颜色,都要做到尽量没有差别;

- 画面中的主体,尤其是点状或线状主体,不要被正好截在画面边缘,比如我这张照片中的那个塔,尤其是塔上的那根避雷针,在第二、三张照片中,它们都是完整的,这样可以防止软件在拼接的时候,万一出现小瑕疵,之后你无法处理。

# 街拍

街拍是摄影里最常见的题材,主要因为它就是我们的日常生活,抬手就能拍,没有任何拍摄成本。但恰恰因为街拍太常见了,我们甚至可以说所有在室外拍的照片本质上都是“街拍”,就是上街拍照片嘛,一方面它门槛低,一方面它又是其他摄影类型都绕不开的基本功,所以好的街拍才显得难能可贵。

我们街拍,到底是为了拍什么?

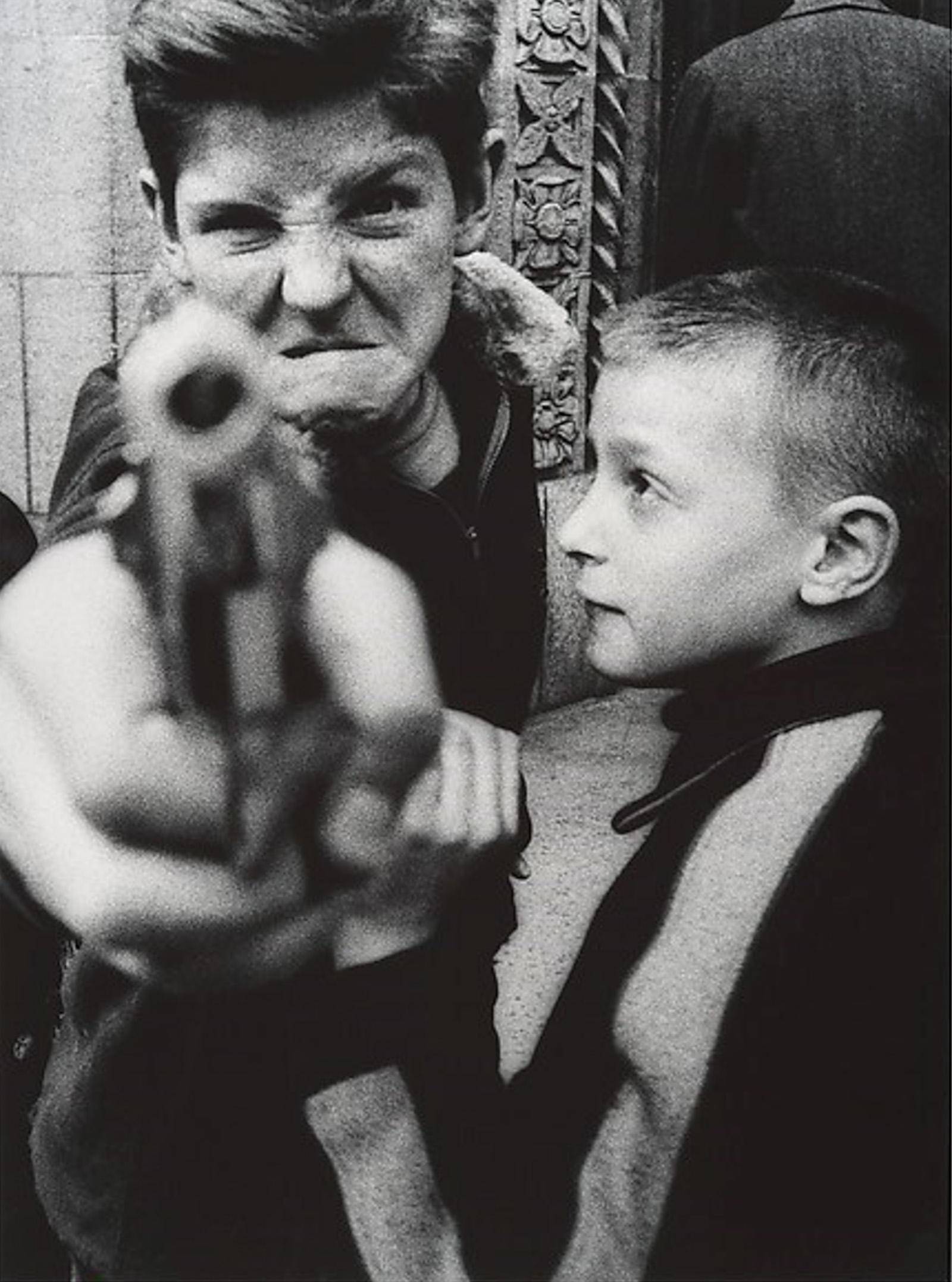

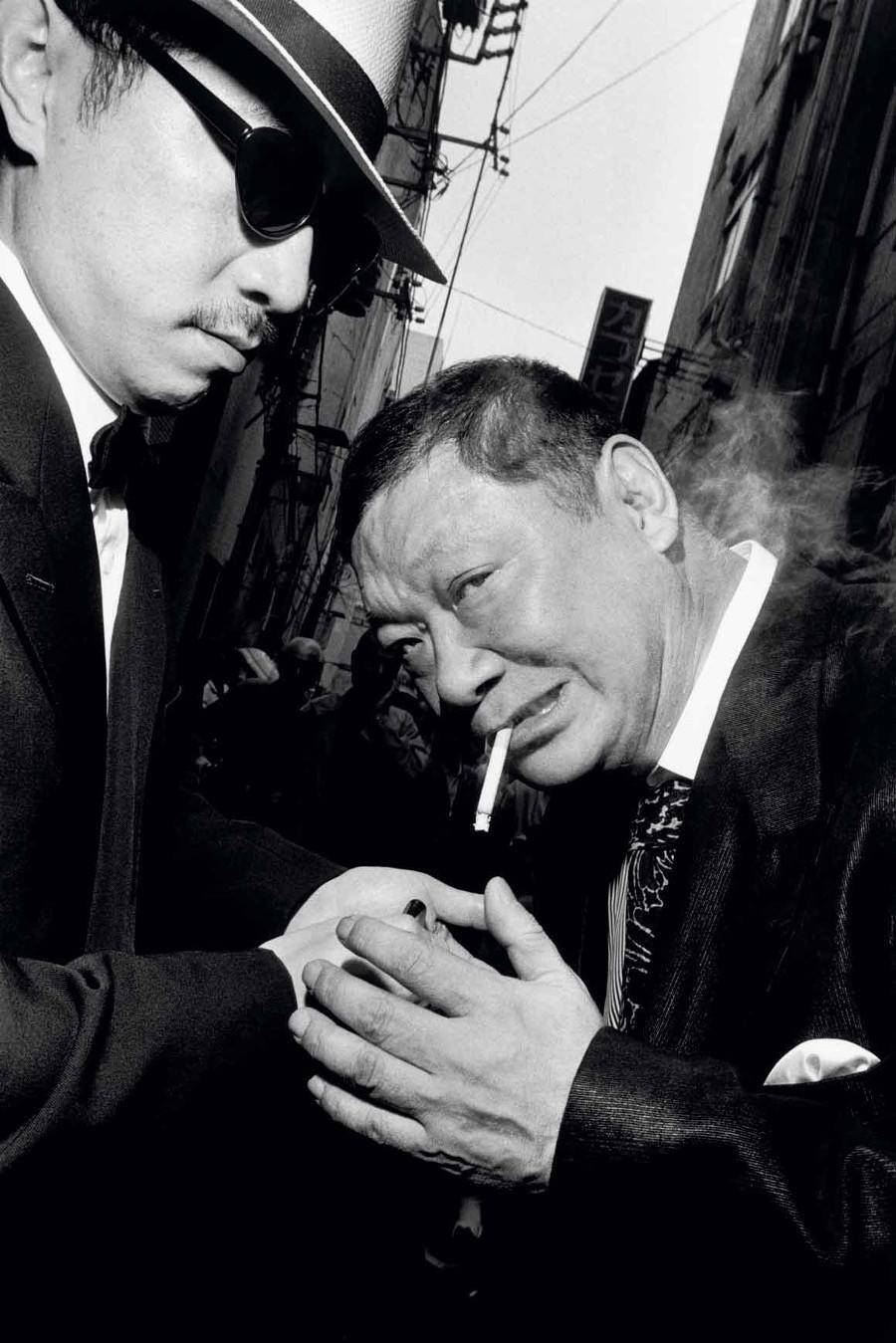

我相信大部分人在决定街拍之前都是因为觉得身边没什么别的东西可拍了,于是上网搜了一圈儿,发现那些传世经典的照片大都是街拍,就想着要模仿模仿。有的“高手”可能一开始信息来源就比较优质,直接看到的就是布列松 (Henri Cartier-Bresson)、寇德卡 (Josef Koudelka)、艾略特 (Elliott Erwitt)、马丁·帕尔 (Martin Parr)、威廉·克莱因 (William Klein)、盖瑞·温诺格兰德 (Garry Winogrand)、森山大道 (Daido Moriyama)、长野重一 (Shigeichi Nagano)、须田一政 (Issei Suda) 这类老派摄影师。下面配了很多图,说这么多名字也是为了让你可以去查一查。

小知识:以前的老派摄影师在用暗房放大照片时都会保留黑框以证明照片是没被裁剪过的原片。

回到刚才那个问题,我们为什么要街拍?单从摄影角度上讲,无外乎两个原因:

- 题材吸引了你;

- 视觉刺激了你。

题材吸引了你。这个不用我多说,街拍的一大属性就是记录。因为题材而拍照片的人,通常是想用照片讲故事,更喜欢强调内容,放大事件,照片只是辅助观众了解故事的工具。常见的类型比如前几年很火的“Humans of New York”,一张照片可以配上千字的文案,照片本身拍得好坏并不重要,能看就行。但这不代表这种形式本身就是错的,只能说是因为受众不同而采取的不同策略。当然,也有那种好大喜功的人想用照片记录时代,于是,他们就把目光投向了当街乞讨,或者是无家可归的人,拍的照片看上去满满的“历史感”,沉痛又厚重,深刻又清醒,缺不了那一抹温润敦厚的人文关怀,赚回一些同情就觉得是个成功。

视觉刺激了你。这个其实也很好理解,就是看到好玩有意思的画面以后想把它们给拍下来。虽然容易理解,但操作难度其实并不小,因为画面就是事件本身,拍得不好看说啥都没用。经常出现的情况是,很多你当时觉得好看、好玩的场景,在被真正拍成照片以后反而不好看,“明明我看见了,可是怎么就没拍出来呢”,一般都是在看回放的时候特别痛心疾首。而你在构图上的小巧思,想强调的视觉内容,也不能被看你照片的人 get 到,说白了就是看你照片的人根本看不见你想让他们看见的东西。造成这个问题的原因很简单,就是我们前几节课一直在说的“机器视觉和人眼的自然视觉完全不同,你要习惯用机器视觉来思考画面”。

什么叫用机器视觉来思考画面?就是眼睛里有取景框线,知道不同焦段的镜头会截取眼前看到的画面的多少内容。有框线意识就意味着你有了距离意识,你知道自己往前走几步能把哪些内容隔出画框,往后退几步能把哪些内容拢进画面。有了距离意识,你自然就会有画面意识,你会观察眼前的画面,你能清楚地看见前景、中景、背景分别都有什么,然后再自觉不自觉地对背景、中景、前景的元素进行安排。

很多人街拍的时候心里都有一个坎儿过不去,那就是害怕离被摄对象太近,所以喜欢用长焦镜头,远远地狙别人。镜头越长,别人就越发现不了自己,别人越发现不了自己,自己就感觉越安全。这其实说明相机背后的人的心理素质完全不行,不敢正视被摄对象,不敢与人产生交流。你既然害怕跟人交流,那你还老拍人干嘛?

如果你仔细研究过大师们拍的照片,你就会发现他们几乎没有用长焦镜头离得贼老远拍的照片,基本都是用小广角 (28mm/35mm) 抵近快拍而成。如果用标准镜头 (50mm/70mm),大概会离被摄对象三到五米,而如果换用小广角镜头,大概仅会离被摄对象一米左右。这种情况可能光是想一想,就能把好多人吓死,但恰恰就是这个近距离,决定了你和一张好照片的距离近不近。

我们为什么要离这么近?因为用广角镜头,只要你离得不够近,画面就必然会乱,这是所有刚开始使用广角镜头的人都会犯的错误。广角镜头由于本身能容纳的画面内容多,所以只要稍微离被摄主体远一点,就会连带拍到好多与画面无关的杂物。所以,抵近拍摄的逻辑还是通过调整距离来简化画面。没有能力精简画面是初学者的一个特征。

再仔细思考你就会明白,无论是取景框线、距离感,还是画面意识,它们的作用都是让我们来精简画面的。所以换个角度想,我们之前说过要搞清楚自己想要什么,但其实很多时候我们要先搞清楚自己不想拍到什么,有哪些东西不该出现在画面里。还记得我们讲风光的时候的那句话么,“拍照片不是你想让别人看见什么,而是你不想让别人看见什么”。这句话,在这儿也同样适用。这就跟我们平常的生活一样,“我到底想要什么”这个问题确实挺让人头大的,因为选择太多了,所以在不知道自己想要什么的时候,不如反过来搞搞清楚自己不想要什么,把不想要的都排除掉,想要的东西很可能就会出现。

说回街拍,那有人可能会问了,既然是为了拍到更少的杂物、为了简化画面,那用中长焦或长焦镜头不是更好么,它们本身视角不是就很窄么?这就又回到了我们第四节课讲过的镜头焦段。因为长焦镜头会压缩画面、压缩空间感,所以它就不能像小广角镜头一样,给我们带来那种临场感,用它拍出来的画面,效果也没有小广角镜头能拍出来的那种视觉冲击力。所以抵近拍摄,是我们必须要克服的一个心理障碍,没有捷径。

除此之外,用小广角抵近拍摄还有一个好处,就是和被摄主体的强互动,你的出现会直接“刺激”到被摄对象。他的情绪会因为你的出现而转变,这是长焦镜头做不到的。当然,也有人追求不打扰、不干预。针对这一点,我想补充的是,小广角抵近拍摄不代表就会打扰到被摄对象。如果你熟练掌握景深陷阱,按快门之前已经对画面有了起码的构思,对场景有了一定的预判,然后想办法让自己融入环境,在被摄对象周围观察,等待时机,那么你在最终那一下抵近拍摄的时候,一样可以做到非常隐蔽。而如果你的速度足够快,甚至会做到趁对方还没反应过来呢,你就已经拍完了。

上面提到的这些拍摄技巧都需要我们经过长时间高强度的练习才能掌握。

那针对街拍里被摄对象是人的照片我就不再多说了,接下来,咱们看看“没人的”。我把“没人的”照片分成以下三种:

- 错位巧合 + 多元素呼应;

- 拍特殊光影或颜色效果,以几何形状来组成画面;

- 直给,“所见即所得”,拍摄细节局部来组成画面。

首先来看第一种:错位巧合 + 多元素呼应。这大概是街拍的最主要类型。

错位,基本就是通过找到完全不相干的俩东西,把它们硬放在同一个画面里,让它们之间产生巧合的联系,像我们上面贴过的 Elliott Erwitt 拍的那张斗牛犬。多元素呼应也是一样的道理,但区别是要寻找相似的东西制造画面。

注意,我说的是“制造画面”,而不是“拍摄画面”,因为拍摄错位巧合需要的是对场景预判和规划的能力,很多时候都要先寻找背景(背景要足够干净、不杂乱,先找背景再安排主体是职业摄影师跟业余爱好者间最大的区别),寻找可以被利用的元素,然后在这个元素附近蹲守,静候时机。拍这类照片最重要的就是要有耐心、要有毅力,等的时间足够长、拍的数量足够多,就大概率能拍得到。

第二种,拍特殊光影或颜色效果,以几何形状来分割画面。

这其实也非常简单,就是尽量选择大片完整、简洁、明暗分明、色彩对比强烈的拍摄场景,光线通常都是指向性很强的硬光,或者是镜面反射、模糊效果等,利用大量阴影和大量色块组成画面,底层逻辑还是为了保证画面简洁。比如 Alex Webb,再比如下面这些照片:

第三种,也是最难拍的一种,“所见即所得”,直给型的照片。

这类照片拍不好的话就很容易变成可以批量复制的新锐照片,但拍好了就会是街拍里最难模仿的一种,因为它的个人痕迹最强,传递的内容和画面观感最直接,情绪最刺激。同样都是每天在我们眼前晃来晃去的东西,别人没看见,但你看见了,而且还拍到了;或者即便别人看见了,他也没觉得那东西值得被拍成照片——这就是这种拍法最好玩的地方。

我们看前两种类型的街拍照片,如果忽略掉色调因素,就跟一个人拍的似的,这也是街拍拍到最后最大的问题——本质上就是一种视觉套路,而“所见即所得”恰恰打破了这个套路。使用这种方法拍摄,最后必然会再次回到那两个终极问题:我拍这玩意儿到底是为了干嘛?这玩意儿怎么我了?这就要求摄影师必须能够自洽,找到视觉与内容之间的平衡,能清楚地透过照片传达拍摄意图、传递个人情绪。这也是整天穿梭于街头巷尾的摄影家们最终赖以生存的本事,比如 Bruce Gilden,比如 Martin Parr,比如须田一政,再比如我们曾经提到和没提到过的东松照明、土门拳、荒木经惟、石内都,等等等等。

我上面贴的这些第三种拍法的照片,并不是狭义上的“街拍”,我是想借由这些照片让你看到摄影的更多可能性。这不是一朝一夕就能练成的,这种“可能性”需要摄影师在彻底掌握技术的同时,培养出只属于自己的观察视角和拍摄方式。只有在经过长年累月的持续拍摄和生活积累之后,才能最终把照片变成承载感情、传递观念的工具,而不再是重复来重复去的视觉套路。

按理说讲到现在应该开始讲构图了,因为如果我们解决了前面说过的所有问题,那我们离绝世照片好像就差这一步了。但我在第十五课的时候就说过,构图没法儿讲,原因就在于构图其实并没有定式。

回想我在课里贴过的所有好照片,每张都好得千奇百怪。我承认,你在别的地方可以学习到什么对称、框景、留白、三分法、对角线、引导线这些“实用”的构图小技巧,看各路神人在一张照片上各种画黄金分割线来剖析画面。但学完一圈,你会发现,你大概率还是拍不出好照片,因为拍摄原理和拍摄逻辑的重点根本不在这儿。

除此之外,我们离拍出绝世照片差的那一步还包含着能不能识别好照片。想要获得这个能力,需要你大量地阅片,看多了你才能知道哪些是好,哪些是蠢。你要知道,如果好,好在哪儿,如果蠢,蠢在哪儿……之后你才会反思,才会改正,才会练习,才会提高。

曾经有个人问过我老师一个问题:“在什么样的情况下我可以判断摄影的基本功我都掌握扎实了?”我老师给出了 10 条标准,其中有半条是“至少熟悉不少于五十位著名摄影师的作品和生平,了解他们的技术特点和创作理念”。这半条标准说的就是阅片量的问题,我们需要在脑子里装满各种经典画面,比如一看见阳光灿烂就想到 Alex Webb,一拿起闪光灯就想到 Bruce Gilden,一给孩子洗澡就想到 Christopher Anderson,一听到 hip-hop 就想到 David Alan Harvey。

等阅片这关过了,建立起自己的视觉基础了,你还要对拍照片这件事始终保持热情,要有在平淡生活中持续拍摄的毅力,要有在气氛紧张的情况下举起相机的勇气。

最后说句心里话吧,这世上好照片太多了,不缺你我那两张。我们其实也根本不需要拍到什么好照片。忘记“好”,忘记“艺术”,忘记“历史感”,别让自己变成它们的奴隶,这也是我给这节课起这个标题的原因。但当然了,如果你把照片发出来是希望别人能喜欢,或者是你想拿照片挣钱,那就还是要考量一下基本的社会影响和广大市民的接受程度。

# 总结

现在我们知道了静物不是静物,它们需要我们动它们;我们知道了在拍人的时候,会聊天比会拍照片更重要;我们知道了拍风光不是你想让别人看见什么,而是你不想让别人看见什么;我们知道了我们为什么要街拍,知道了什么才是好的街拍,该拍上的一点儿都不漏,不该拍上的一点儿都不沾,这就是我能教的构图技巧。

结合之前的基础知识,加上理念上的不断进步,再加上大量的阅片和持续的拍摄,最终我们才能搞懂应该怎么拍照片,搞懂什么叫摄影……在这整个过程中,没有谁能跨越时间的鸿沟,也没有什么捷径可以走。

用我老师的一段话结束这节课吧:“先用一年拍上两三万张照片,你的收获会比找任何摄影老师都大。所有想找老师从零开始学习的朋友,其实都有走捷径的心,不怕花钱,能省事、能少走弯路就行。但就是这个企图心,害得大部分摄影爱好者,永远在原地踏步。”

# 来源

- 极客时间《摄影入门》 (opens new window)专栏笔记