摄影入门 - 静物与人物

摄影入门 - 静物与人物

# 静物

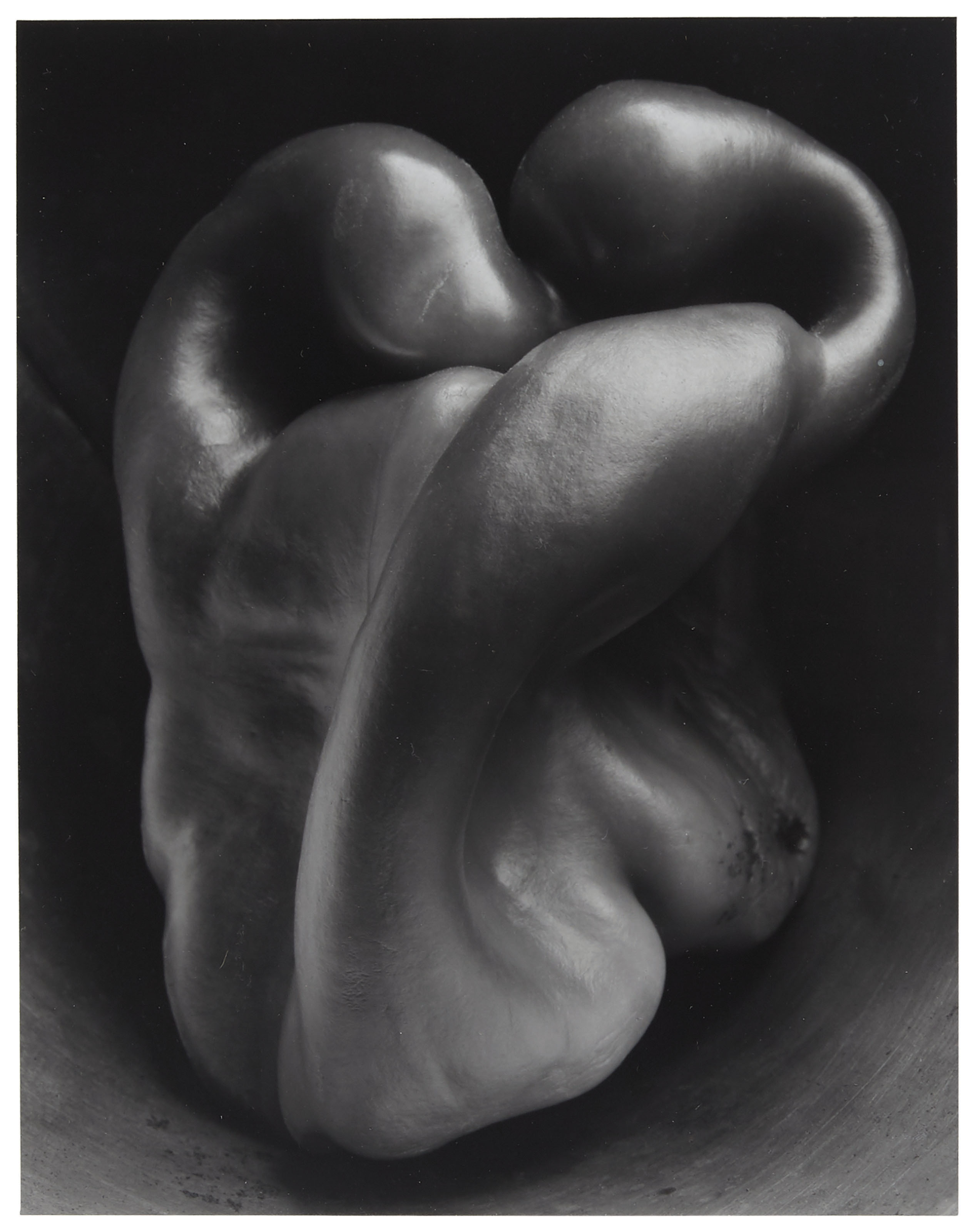

第一张图是 Edward Weston 拍的柿子椒,Edward 这人挺逗的,专长拍摄各类瓜果蔬菜,青椒、圆白菜、洋葱、胡萝卜、鸡蛋、香蕉等等。他也擅长拍人像,但更多还是把活人也当静物来看待,因为他拍的裸女都不带脸,你如果有兴趣可以科学上网,自行 Google。

第二张是街头摄影师 Matt Stuart 拍的工程垃圾车,画面里没有人,都是静物。视觉错位是街拍爱好者一开始最喜欢拍的题材,很多人也尝试去模仿,但结果一般都不太让人满意,主要在于画面不够简洁……具体原因就不展开讲了。

总而言之,我想让你想一下,如果是你有一柿子椒,或者是你看见一垃圾车,你会拍成什么样儿——很可能是这样:

所以,在摄影的语境下,静物到底是什么?我个人认为,静物其实是你自己,是你希望看到的东西,是你观察世界的角度。顺着这个思路我们往下捋,我们先从拍食物入手。

大部分摄影爱好者在有了相机、草草地拍过一段时间以后,就不知道接下来该拍什么了,更不知道自己为什么要拍了。

举个例子,很多摄影爱好者都很喜欢“扫街”(拿着相机满世界溜达,走哪儿拍哪儿),他们一开始会被街上的“人间烟火”所吸引,他们觉得那些东西特别有人情味儿,拍出来显得特别人文,你懂的……但拍了一阵之后,那新鲜劲儿就过去了,再加上出片量可能不尽如人意,那些照片不再能给自己带来成就感,最后,这场摄影之旅基本都是无疾而终,相机开始吃灰,吃一年两年三年,吃到他们突然发现了一套特别好的摄影入门教程,才又开始用起来了。很多人拍照片都很盲目,根本没搞清楚自己想干嘛,所以也很难拍出好照片。

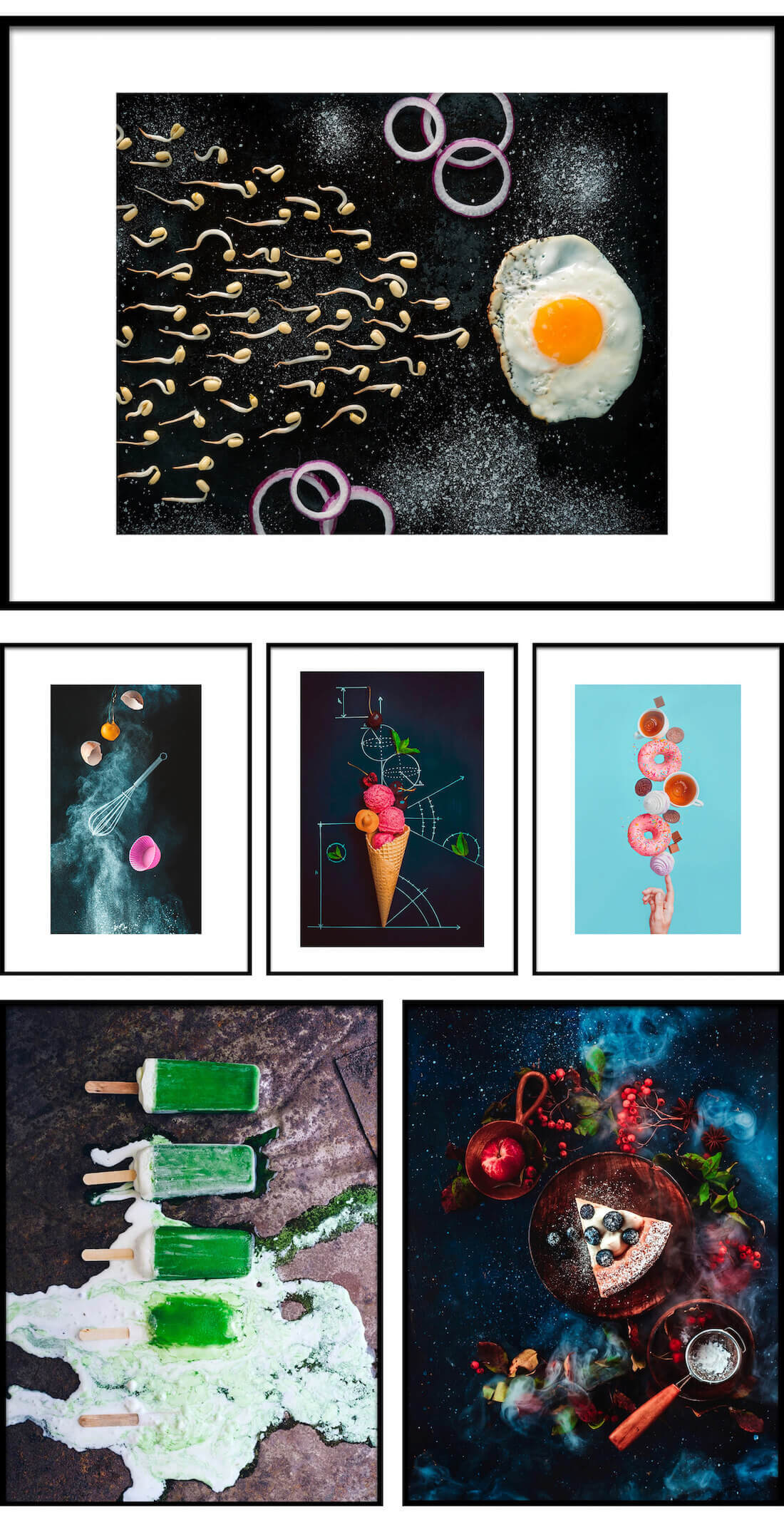

结合我们前面学过的知识,我们来看看食物怎么拍。

我看过很多美食照片,拍摄角度基本上就两种,像第一排,从正上方拍,像第二排,从斜上 45° 左右的角度拍。你可以去网上搜一搜美食照片,所有的美食照片,基本就这俩角度。

而且,不知道你发现没有,从正上方拍,景深通常都很大,但相机只要稍微斜一点儿,景深一下就浅了。所有照片捋一遍,步调之统一,就跟一个人拍的似的。我们可以用我们学过的知识来分析一下为什么会这样。

首先,从正上方拍,一般很难把相机架到特别高的地方,所以相机离桌子的距离会比较近,如果想把桌子拍全,就要用广角镜头。注意看第一排的三张照片,越靠近照片边缘处的圆形越不圆,它们被镜头边缘的畸变拉变形了,这就验证了我们对镜头使用的猜测。我们之前说过,广角镜头本身景深就比较大,再加上从上往下拍,盘子啊碗啊什么的高度也都差不了太多,所以一张照片看上去就非常清晰,没什么虚化效果。

我们再来看第二排,斜上 45° 拍摄。在这种情况下,一般都会选择标准镜头,或者是中长焦镜头,更专业的会用微距镜头,为了突出食物本身。用这些镜头的目的是收缩视角,方便屏蔽掉不必要的画面元素,也可以省去布置背景的麻烦。另外,长焦镜头有压缩空间感的功能,用长焦斜着拍可以让桌上的吃的显得满满当当,一个挨一个,特别紧凑。

所以这两个角度是两种不同的思路:

- 正上拍,广角镜头,大而全,画面中的元素很分散,需要靠“补位”的方法,也就是说靠添加道具和视觉元素的方法让画面丰满起来;

- 斜上 45°拍,标准或中长焦镜头,小而准,尽可能靠窄视角和浅景深来简化背景,只突出前景的一种食物。

我们再来看一眼这两排照片有没有什么共性。用心看我们会发现,这些照片用的基本都是软光,光很平,很均匀,同时颜色也非常正,白色就是白色,这就涉及到了我们之前说过的白平衡。与此同时,颜色也很饱和,很明亮,不会暗了吧唧的。其实“颜色正”和“很明亮”大概率可以让照片显得比较高级,那些乱七八糟的滤镜虽然有时看着还挺好看的,但不管怎么说,它们都会让你的照片显得特外行。除此之外,这些照片的画面都非常简洁,除了食物本身和与食物有关的道具以外,不会出现其他无关的东西,这一定是人为干预画面的结果。所以,如果想拍出正经照片,先从“颜色正”开始,别一上来就追求滤镜风。

举个失败的例子:

相比于上面那些照片,虽然我们的构图和拍摄角度都差不多,但我的照片就显得非常游客。即便我也没那么喜欢他们那些照片,但我还是得承认我这张更完蛋。

这些照片需要的就远不止“知道怎么用相机”了,它们完全是人造画面。拍它们需要想象力,需要执行力,需要制定拍摄方案,进行场景设计,布光、拍摄、后期一样都不能少。很多人苦于自己没有想象力,总觉得自己拍的东西没有个性、千篇一律,如果你天天只看只拍标准照,当然不会激发你的想象力,最多能训练训练你的观察能力。所以,在掌握了技巧以后,你一定要学会人为干预画面,人为设计画面,多看、多拍、多偷师,日积月累,你也能构思出不同于他人的画面。

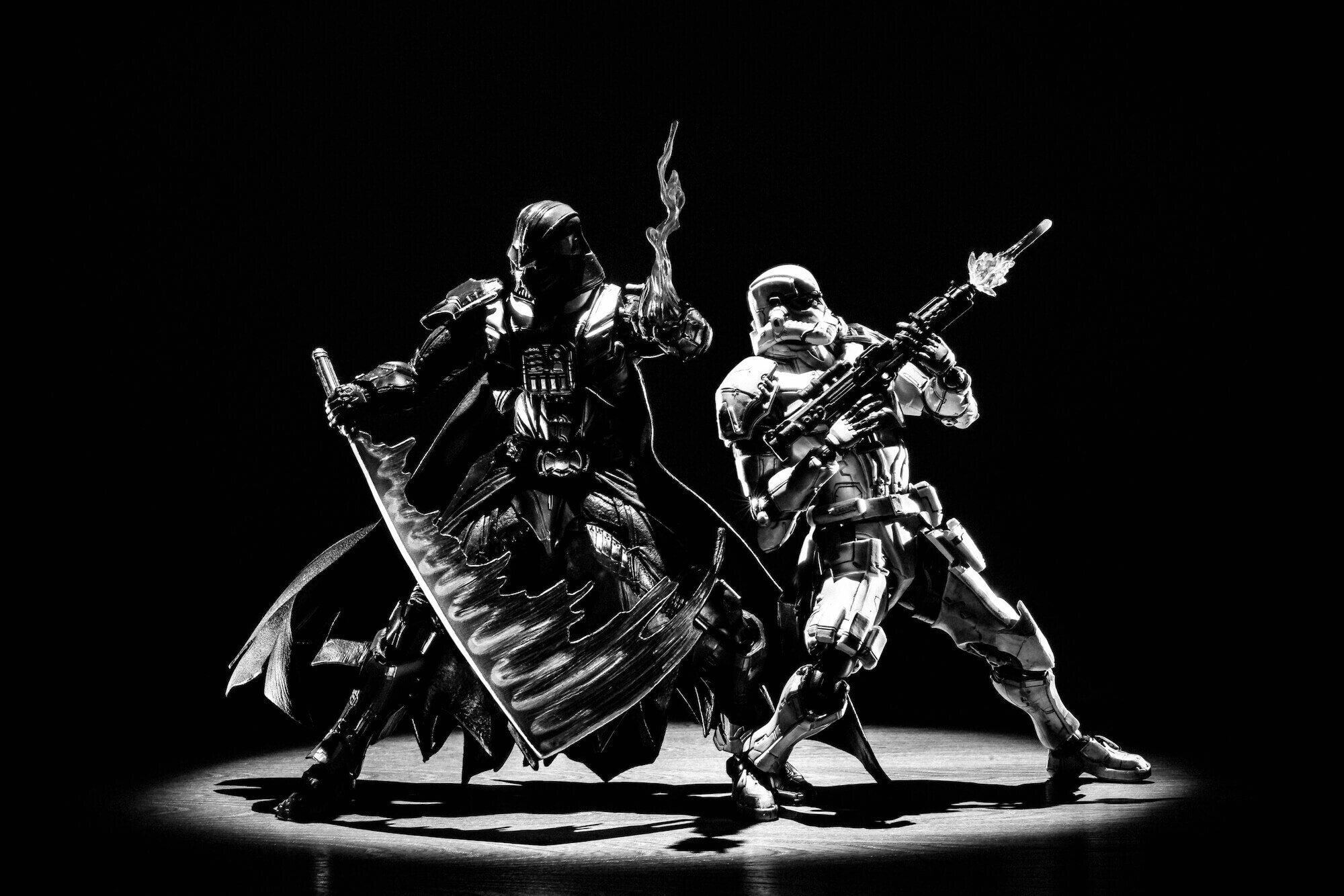

去年我买了一对手办,黑武士和暴风兵,我从来没拍过小玩具,所以很想试一试。如果我用手机随便一拍,基本就是这样的:

发朋友圈够用了,但我不是很满足,我准备用家里随手能找到的光源打打光,试拍的时候拍成了这样:

随后我加了几个光源,利用光的平方反比定律把白墙压成了黑墙。

但我还是不满足,觉得还可以更精致,整个过程历经了将近十个小时,几百张照片(这俩小人儿老是站不住,而且他们身上能动的零件太多了,很麻烦)……最终,拍出了一张这样的:

过程中我用了一堆“设备”(仨台灯、俩反光板、一把手电筒,一部测光表等等等等),但拍到最后这一张,就只剩下了三样设备:相机、三脚架和一把野外用的手电筒(可调焦距,有强弱两档输出功率)。我把相机支好,参数调好,定时拍摄设置好,这样每次按完快门以后有 5 秒钟的时间留给我跑过去用手电筒给黑武士和暴风兵打光。一次只打亮一点儿,顶光、侧光、逆光、侧逆光、面光,等等,光线有硬有软,有强有弱……拍了大概二三十张,然后靠后期合成,拿 PS 里的蒙版擦擦擦,又搞了两三个小时,最后搞出来了这张照片。

静物确实就是一些不会动的东西,但它们能以什么样的面貌示人,其实全指望你呢。

不知道你还记不记得我们第十课讲“什么是好照片”的时候提到过一个观点:如果一张照片的“好看”全是由外因导致的,那这张照片大概率会是一张平庸的照片。西餐是很容易拍好看的,但我们要学会判断,在一张好看的西餐照片里,是大厨的功劳大还是摄影师的功劳大。想拍好照片,我们就要带着这样的眼光来审视我们身边的照片。

另外,不知道你有没有发现,我们之前学过的基础知识在讲实战的时候都来凑热闹了,掌握它们,我们就可以分析照片。我之前也说过,会分析才能谈模仿,能模仿才能自主创造。现在我们看一张照片,我们可以大概“猜出”摄影师用的器材,“猜出”摄影师的拍摄意图,“猜出”摄影师拍摄时的处境和需要面对的棘手问题……想“猜出”这些东西,需要我们掌握摄影的基础知识,需要我们在实操中总结经验。单纯靠在网上学习“摄影小技巧”,照猫画虎地对照着那种步骤图按快门,是不可能让你学会拍照片的。

说回到静物,拍静物的时候不要寄希望于静物本身有多吸引人。它静静地待在那儿,它需要你上手摆弄它,需要你人为干预它,需要你用你独特的视角、敏锐的观察能力和脑洞大开的想象力帮它重获新生,拍出它超越日常视觉观感的一面。

我在日常生活中掏相机的次数越来越少了,我当然可以说“凭我的经验,我觉得这东西没啥好拍的”,事实可能也确实是这样,但我的日常生活真的就什么都不值得拍了么?

Christopher Anderson 跟滨田英明都拍自己的老婆孩子,川内伦子拍西瓜皮, Matt Stuart 拍垃圾车拍鸽子腿,这几位都是我们之前课里提到过的人。除此之外,还有拍老婆孩子跟狗的森友治,还有主职当保姆、兼职“业余”拍照片的 Vivian Maier。Vivian 当了四十年保姆,拍了四十年照片,只要出门就带相机,拍了十五万张底片——但她从没给别人看过,甚至大量底片都没被冲洗过,也就是说,她拍的好多照片连她自己都没见过。

拍得好的人必然是长年累月只专注于一种题材。去看看那些有名的摄影师,风格、题材一致得几乎吓人,几十年下来拍同样的东西。如果你喜欢拍一个什么东西,但拍着拍着就觉得没劲了,那应该就是其实你也没那么喜欢那个东西。

我老师说过:“我希望能帮大家改变对摄影的看法,单纯因外界刺激而拍摄是无法在日常保持拍摄热情的。摄影的至高境界是无中生有,是建立一种自己独特的观察方式。”

# 人物

人,是一种取之不尽用之不竭的“自然资源”,但是不知道你有没有发现,我们日常正经拍照的时候,拍静物和风景远多于拍人,即便我们拍身边的人,比如家人、朋友、同事,更多地也只是在单纯地记录,反倒是去旅游的时候拍当地人,才会认认真真过脑子,想着怎么能把他们拍好看。这是几乎所有摄影初学者都有的一个误区,没能养成观察、思考日常生活的习惯,认为只有出远门才能拍到好照片。所以,还是那个意思,我们要想办法尽量从日常中取材,一味地追求新鲜感是无法长久地持续下去的。

我老师给基本她的每一个学生都留过一个作业——拍一张肖像。模特要找身边的人,光源尽量要用自然光。我当时给一个朋友拍了一张肖像照片,完成了这个作业,然后从这张照片开始,我一鼓作气又拍了好几十个人,深刻地理解了肖像之难。

拍肖像最容易搞定的难点是技术问题,所以我们先简单来说说拍肖像都会涉及到哪些技术。

首先,镜头用什么焦段。我在专门讲焦段的那节课里也说过这事儿,广角镜头由于透视畸变会把人脸拉变形,所以如果你想拍大头照或半身像,同时又没有什么特殊需求,可以尽量用焦段长一点的镜头,它们比较贴近人眼的自然视觉。但太长也不行,用一支 400mm 的镜头拍人,能把人脸拍成大饼,另外,用特别长焦段的镜头拍人还有一个非常误事儿的弊端,我们之后会说到。所以,考虑到我日常还得拍一些纪实题材的照片,我选择了 24-70(24mm-70mm)这支镜头,平常拍纪实的时候用 50mm 以下,拍肖像的时候把镜头拧到 70mm 端。

普遍意义上最好的肖像镜头大家都说是 85mm 和 105mm,室内用 85mm,室外用 105mm,主要是因为距离和透视都合适,但其实焦段选择这事儿也没那么绝对,还是取决于你想要什么样的视觉效果。

接下来,用多大光圈进行拍摄。如果拍肖像(头像、胸像或半身像),用 70mm 焦段的镜头,我大概会距离被摄对象 1-1.5m。70mm 焦段的镜头在对焦距离是 1m 的时候,如果光圈是 F5.6,景深大概是 6cm,足够覆盖从鼻尖到耳朵的距离。为了保险起见,我也可以再后退半米,这样一来景深又会增大 9cm,变成 15cm,如果我对模特的眼睛进行对焦的话,即便我的手和被摄对象有前后轻微的摇动,我也能确保人脸上的一切都合焦。所以我会在比 F5.6 小的光圈范围内做选择,光圈开得越小越保险,因为景深范围更大。

再来,光源。手边儿找,有窗户就用窗户,有台灯就用台灯……如果用窗光,有纱帘或窗帘最好,因为纱帘就相当于柔光罩,窗帘就相当于遮光板,方便我控制光源质量和方向。台灯最好有灯罩,跟窗帘是一样的道理。在学完“光”的那三课之后,我相信你现在应该明白我说的是什么意思。

有的时候,在环境非常昏暗的情况下,屏幕调到最高亮度也没有多强的光照,当然,其实我可以进一步把光圈放大。我这支镜头的最大光圈能开到 F2.8,相比 F5.6,大了两档曝光,其实非常好。但 70mm 的镜头,F2.8,对焦距离在 1.5m 的时候只有 7cm 的景深范围,也就是说,我稍微晃一下,或者被摄对象稍微晃一下,就有可能失焦,我不想冒这个险,所以我把死了光圈,最大不能超过 F4。

那除了光圈,我还能怎么控制曝光?当然是快门和 ISO,我就不细说了。最终,我得到了一组终极参数:光圈 F4 是上限,不能再大了;快门 1/13s 是下限,因为 70mm 焦段镜头的安全快门是 1/70s,而且我是手持拍摄一个可能会动的对象,所以不能再慢了;ISO 800 是上限,为了保证画面纯净度,不想再高了。我为什么要说这个终极参数?因为很可能用这组极端参数拍出来的照片也曝光不足,但没有关系,差三四档曝光都没有关系,把 RAW 图放进 PS 或 LR (Lightroom,图片处理软件),分分钟拉起来。插一句,如果我用闪光灯,那这一切就会变得非常简单,因为闪光灯的可塑性太强了,跟随手找光源完全不是一个维度上的事儿。

好,说回来。为什么我没有追求前期就把曝光搞定?因为我知道,有些东西后期可以补救,有些东西前期没拍好后期没招儿。曝光不足是后期可以补救的,噪点稍高一点也是后期可以补救的,但是由于光圈太大而导致的失焦和虚焦是后期无法解决的,由于快门速度太慢导致的糊片也是后期无法解决的。所以我们前期拍摄的时候,要把注意力放在那些只能在前期解决,后期无法补救的要点上,每做一步都要在脑子里权衡优先级。

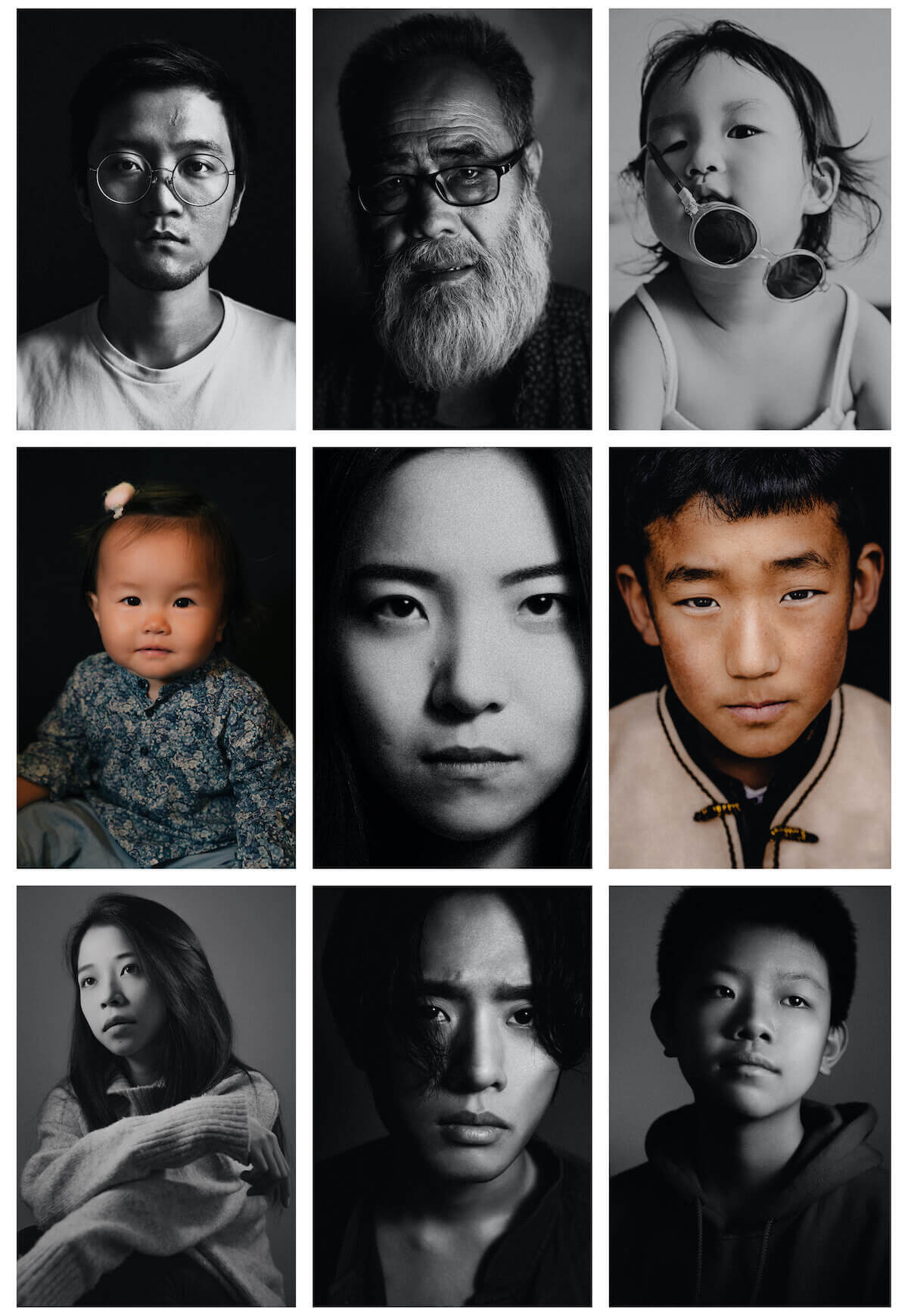

拍肖像,最简单的就是过技术这关。你听我说得天花乱坠的,但其实你上手拍几张,心里也就有数儿了,就知道参数应该怎么设置了。但即便你不需要为技术问题操心了,你可能还是拍不出特别好的肖像。所以我们来看几张真的特别好的肖像作品。

Peter Lindbergh

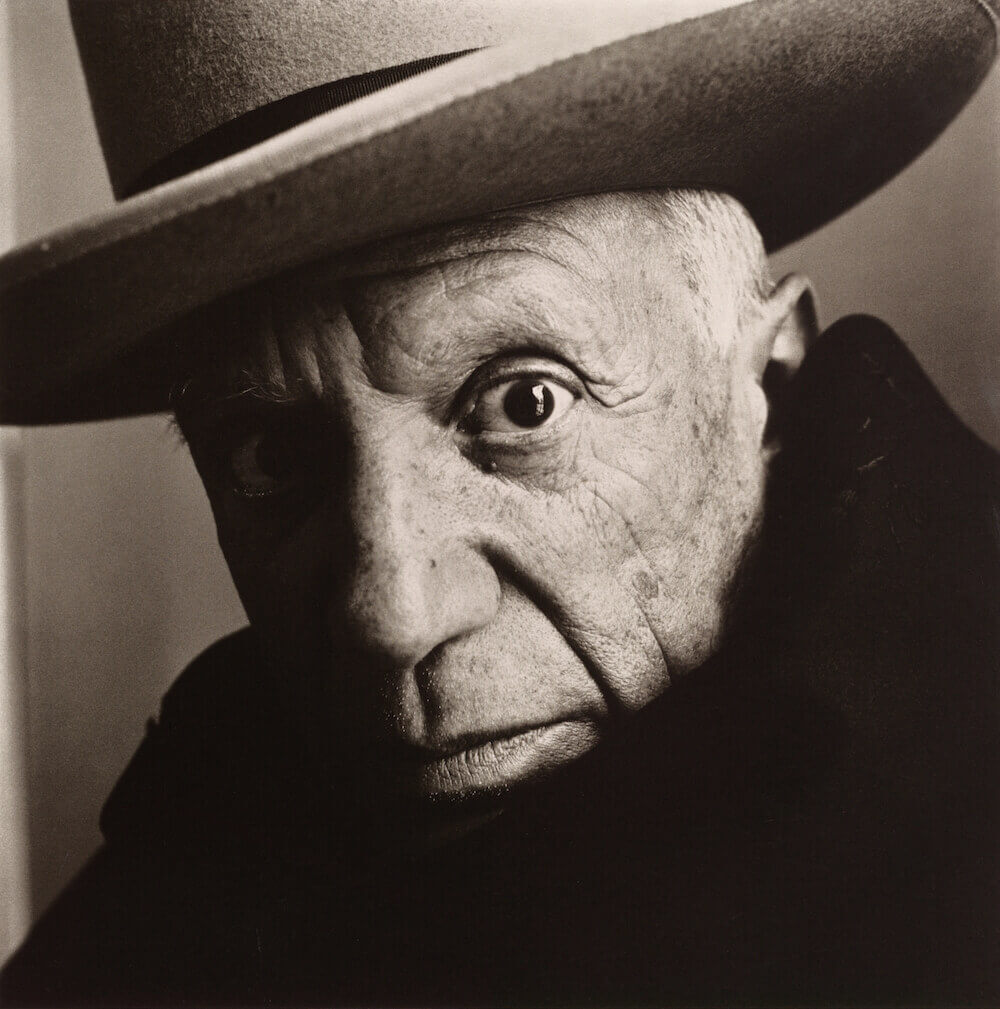

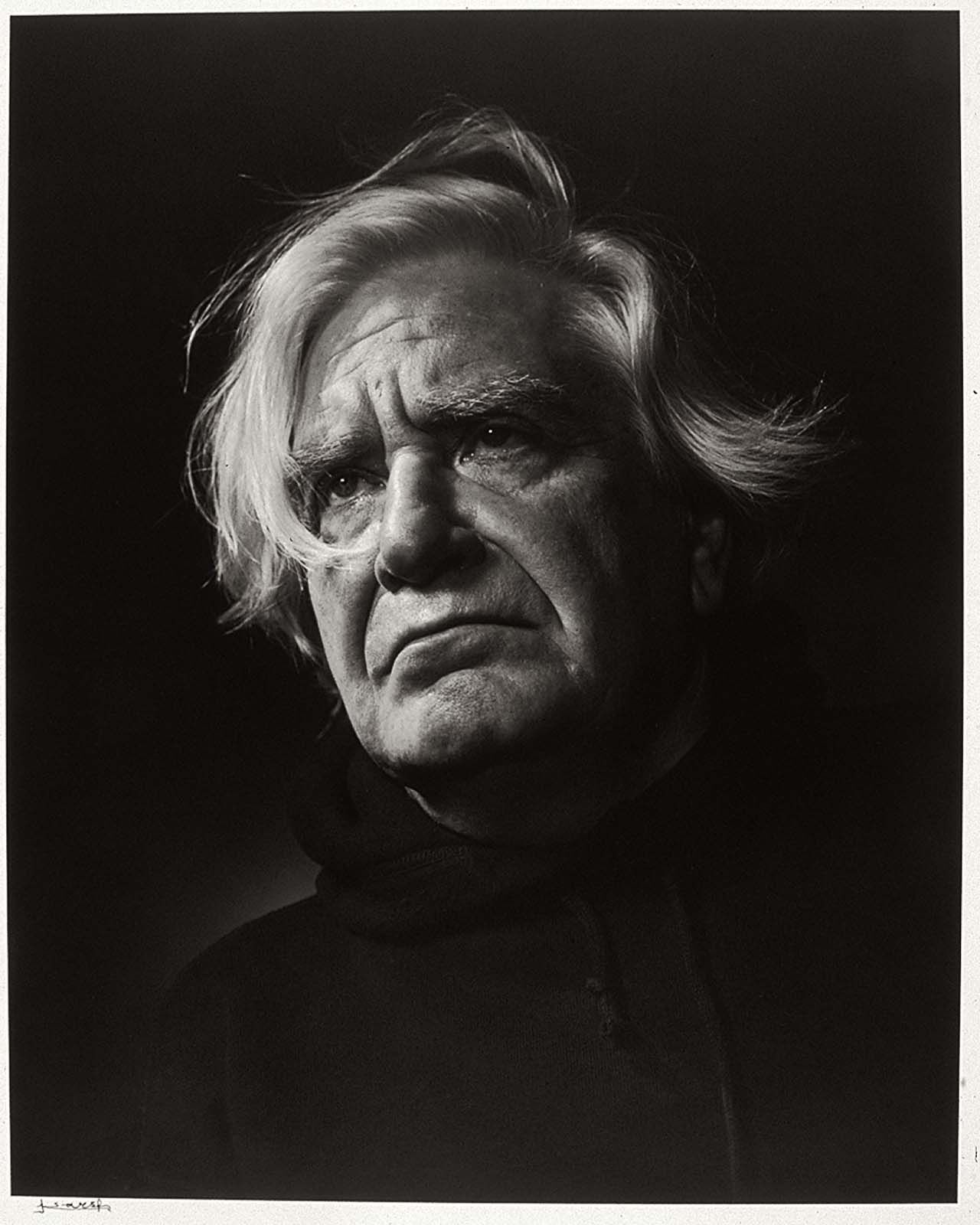

Irving Penn

Yousuf Karsh

东松照明

张乾琦

植田正治

如果想让人像照片出彩,有两点至关重要,比技术重要好几万倍。

首先,被摄对象本身要吸引人,这个“吸引人”不是说一定要好看,也不是说一定要难看,它更多指的是这个人带给你的感觉。好的人像摄影师最擅长的就是把这种感觉给拍出来。这不是玄学,重要的是作为摄影师,你要学会观察你的被摄对象,隐藏或突出这个人的面部特点,抓住这个人不同于以往、不同于他人的状态。

好的摄影师把日常生活里能见到的普通人拍得特别出彩,就是因为摄影师抓住了他们最精准的神态,而这个神态通常都来自于眼睛。换句话说,观察一个人,要看他的眼神, 一张人像照片里,没什么比眼神更重要,只要眼神对了甚至都不用看脸。

人像摄影的精髓,就是抓住人脸上瞬息万变的神态。

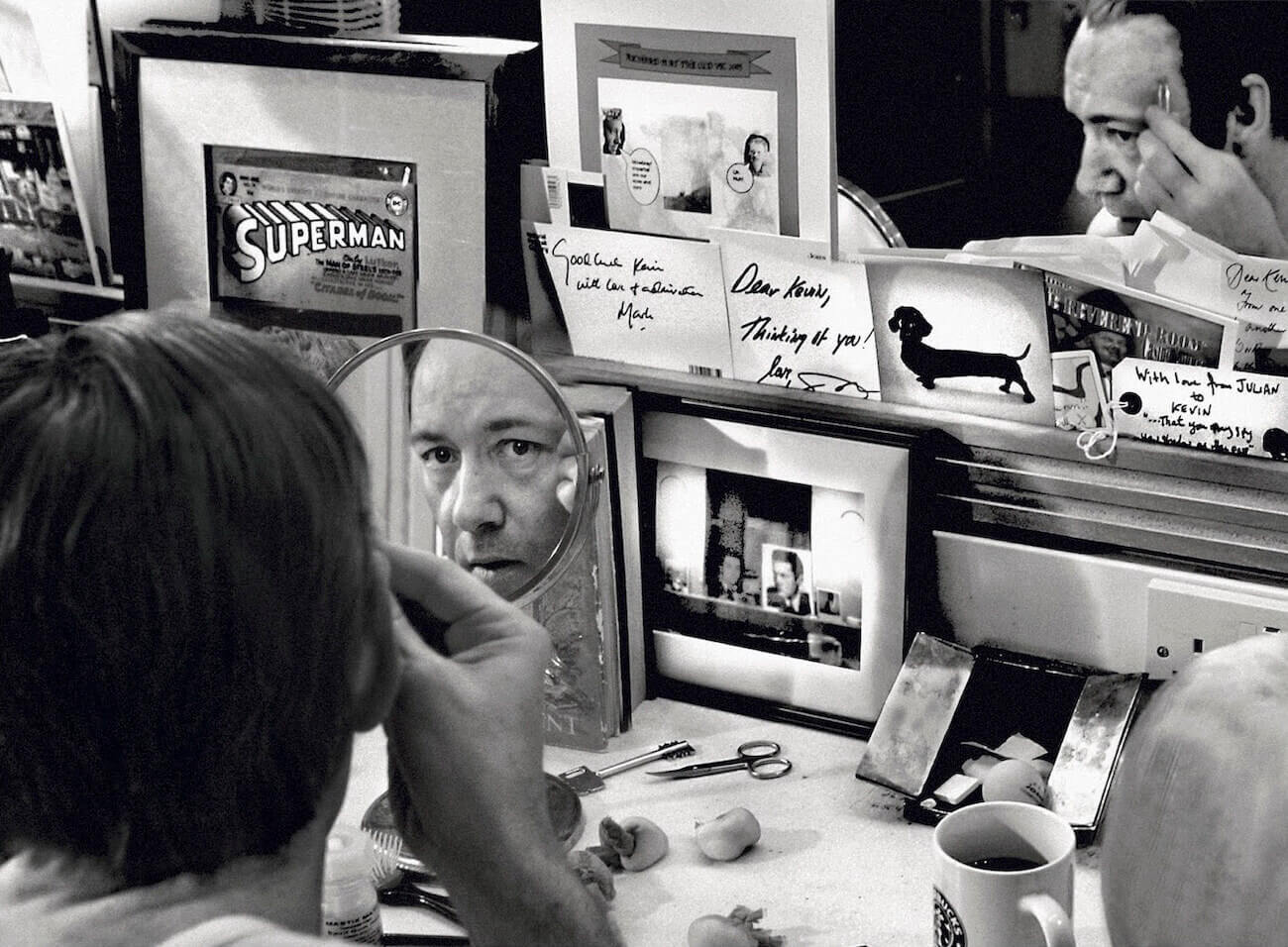

而为了调动起这个神态,摄影师就要学会与被摄对象交流,这是第二点,也是我们这节课的正题:会聊天比会拍照片更重要。摄影师的任务不光是拍摄,还要引导,尤其是当你想让你的被摄对象更自然一点的时候,因为大家面对镜头,或多或少都会有一点不自然。在整个过程中,交流才是重中之重,通过交流,让你的被摄对象卸下防备,你自然就能拍到你想要的效果。

人像都是得到了被摄对象许可的拍摄,所以获得拍摄许可就得费半天唾沫星子。但许可并不代表信任,在获得许可之后,你的被摄对象还是会有两种状态:他们会在你拿起相机时变得拘谨,刻意摆出一些做作的表情和姿势;他们会在你放下相机时平和安详,轻松自然。所以你需要在这个时候跟他们进一步交流,在获得许可之后再取得他们的信任。而只有真正取得了信任,他们能听任你摆布之后,你才能让他们进入你想让他们进入的状态,可以是放松,可以是紧张,可以是开心,可以是难过……也可以是平静。

现在就可以说回到刚才讲焦段选择时遗留的那个问题了:为什么用太长的镜头拍肖像有弊端?中焦镜头除了在视觉上更适合拍肖像之外,还有什么优势?

如果用 85mm 的镜头拍肖像,我们离被摄对象的距离大概是两米多,用 105mm 的话,大概是三米多一点,这就涉及到了心理距离。有研究表明,通常我们会认为,以我们自己为圆心,大概半米之内属于亲近区,半米以上 1.2m 以下属于个人区,1.2m 以上 3.6m 以下属于社交区,3.6m 往上属于公共区。所以用 85mm 和 105mm 的镜头拍人像,正好可以保证我们在被摄对象的社交区,不近不远,不会近到给被摄对象造成心理压力,也不至于远到跟被摄对象没有情感联结,这个距离特别方便聊天

但很神奇的是,被摄对象由于距离不同而产生的微妙的心理变化,会直接反馈在画面上。不同的距离会直接激发人物不同的神态,很多时候甚至比语言交流还管用。摄影师心理素质好不好也取决于他敢不敢靠得足够近,“如果你觉得你拍的不够好,说明你离得还不够近 (If your photos aren’t good enough, you’re not close enough. —— Robert Capa)”,这个“近”,除了指空间上的距离之外,也同样指心理距离。

简单举一个我拍人像的时候的小技巧吧:我会在刚开始拍的时候告诉被摄对象我得先试试光,让他先别急着拿劲儿,但其实我不需要试光,我会一边假装试光一边跟他扯点儿有的没的,有意无意地问点儿需要他仔细想一下的问题,不用是什么深沉的问题,就比如问问他上周末都干啥了,这就足以能让他使劲儿地想一会儿。这样一来,他会很放松,即便是一脸思考状也很放松,然后我就拍完了。

一般拍人像的教程里都会说要多给模特正面反馈,正面反馈会让他们更自信,更自信就更自然。

拍人物,除了肖像之外,还有环境人像。

其实上面的例图里,Margo、筱山纪信、张乾琦、东松照明、川内伦子已经是偏环境人像了,环境人像是啥?谜底就在谜面上,就是环境和人像。这时候,我们除了要关注人之外,还要关注环境,说回来,环境方面有什么是需要我们关注的呢?

- 观察光线,同样都是在一间屋里拍,你要决定让被摄对象待在哪儿会比较好;

- 构图,这个不讲,因为没法讲,我会在第十七课说明原因;

- 体态,被摄对象的体态要自然、要舒服、要像个正常人类,其实我们对人类体态僵硬呆板与否非常敏感,你可以想一想那些模特做作的老法师片儿;

- 表情和眼神光,其实随着人物在画面中的占比越来越小,表情和眼神光就变得越来越不重要,但还是要稍微注意一下,跟体态一样,要自然、要舒服、要像个正常人类,别太出格;

- 最后,也是最重要的一点,人物和环境的协调度。

人物要为环境服务,环境也要为人物服务,这两样东西必须相依为命,可以是内在联系上的关系,可以是视觉均衡上的关系,可以是颜色协调上的关系,等等等等。我们来看一组对比图。

这是我前年去成都的时候给秦爷拍的照片,两张照片都看不见人物的面部表情,所以我们可以集中注意力关注一下人物跟环境的关系。

第一张,乍一看都不知道人在哪儿呢,等找到人以后,我们也不知道他干嘛呢。在我们不知道他在干嘛的情况下,环境里的一切都跟他没有关系。而且我们可以看到窗外的树叶子,地上的墩布桶,窗台上的矿泉水,太乱了。类似墩布桶和矿泉水这样的东西,尽管在画面里的占比很小,几乎看不见,但拍照片的时候,我们是要对画面里的每一个元素负责的,如果有多余的无关元素,我们要选择想办法尽量不拍上它们。

拿第二张跟第一张作对比意图很明显,不再多解释了,而且第二张还比第一张拍摄难度大,所以自然第二张会更好。

下面,我们来看看真正好的环境人像长什么样。

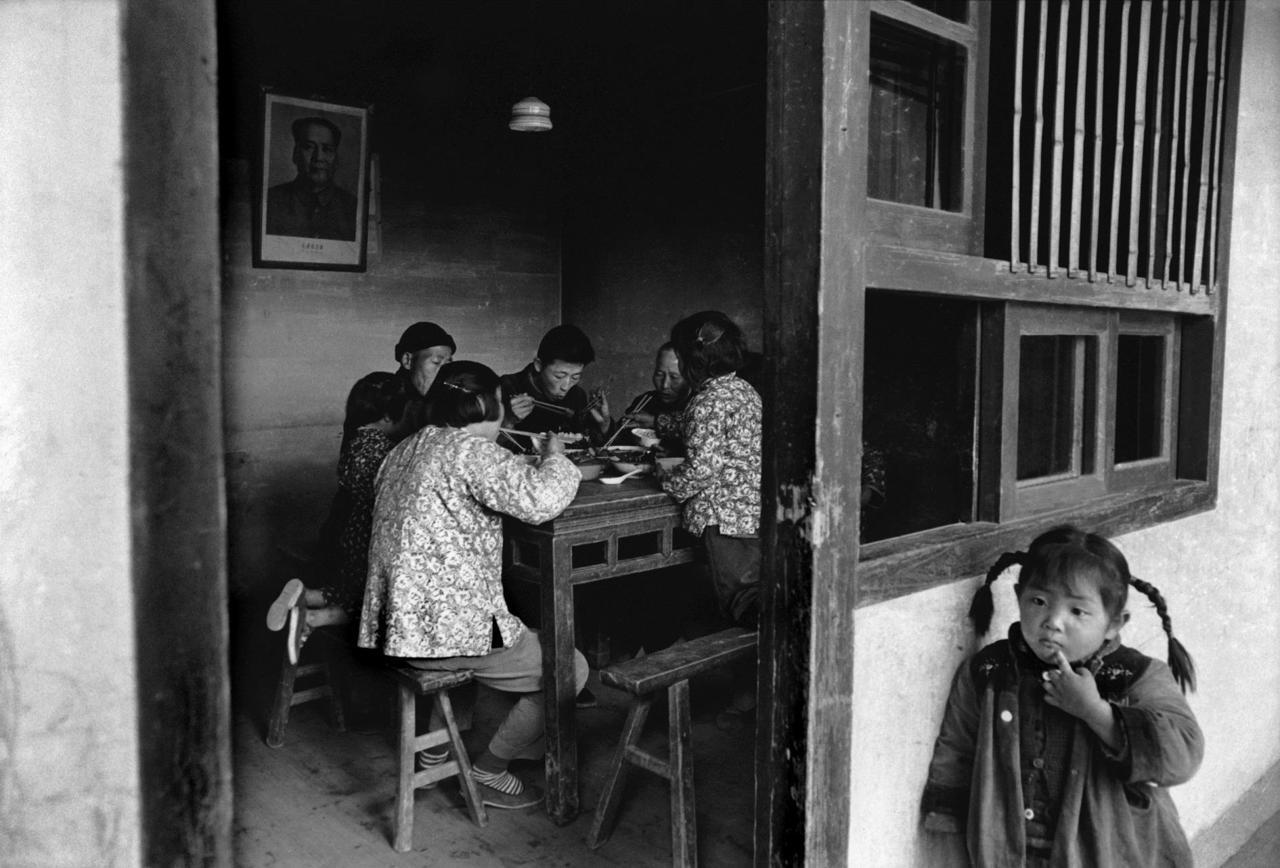

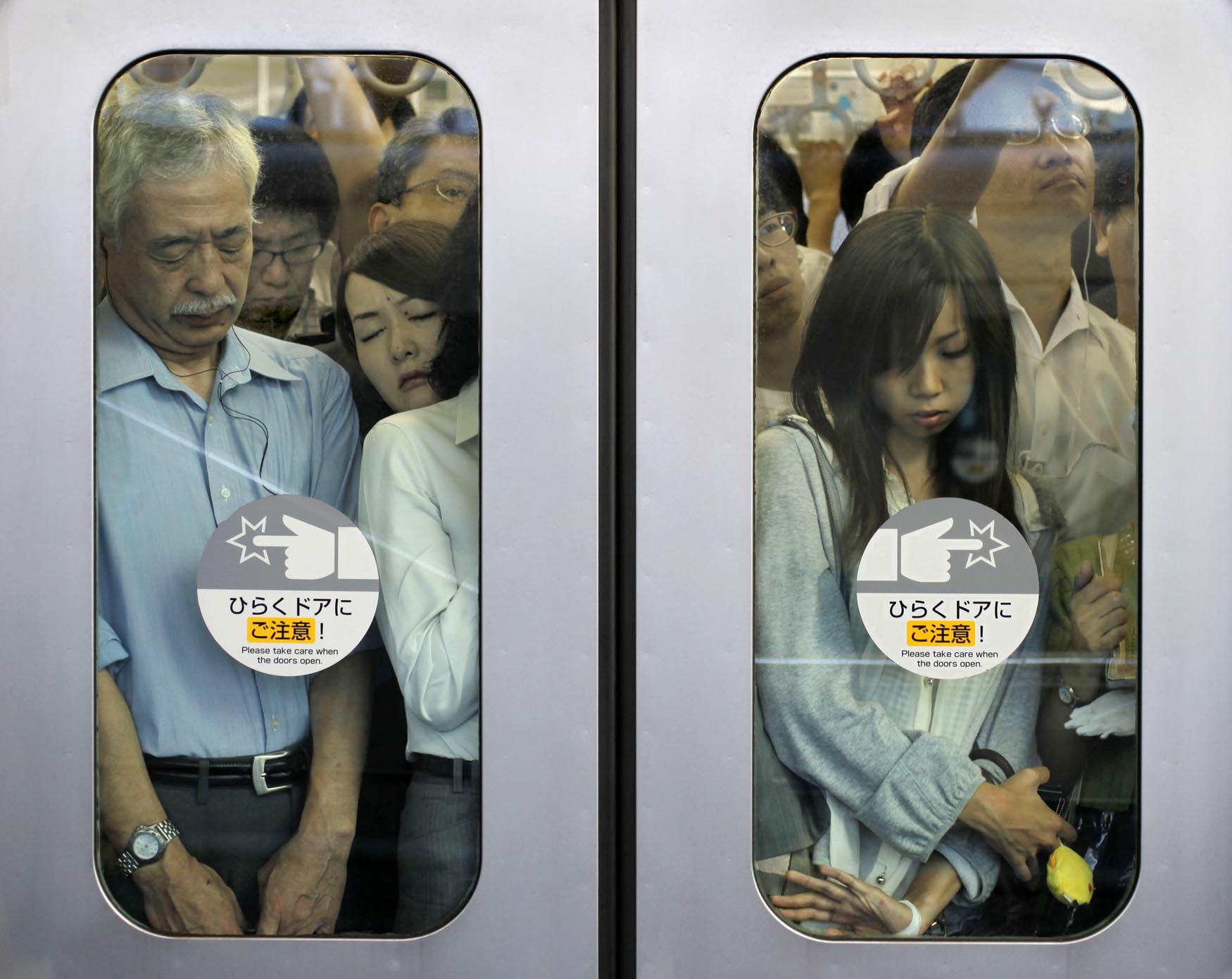

不知道你有没有发现,这些照片之所以会给我们“好看”的感觉,除了人物的状态很对、环境与人物结合得非常紧密以外,最重要的就是重点突出,画面简洁。即便不简洁,摄影师也能保证画面里出现的每个元素都是有必要出现在那里的,这是拍好任何类型照片的基础。

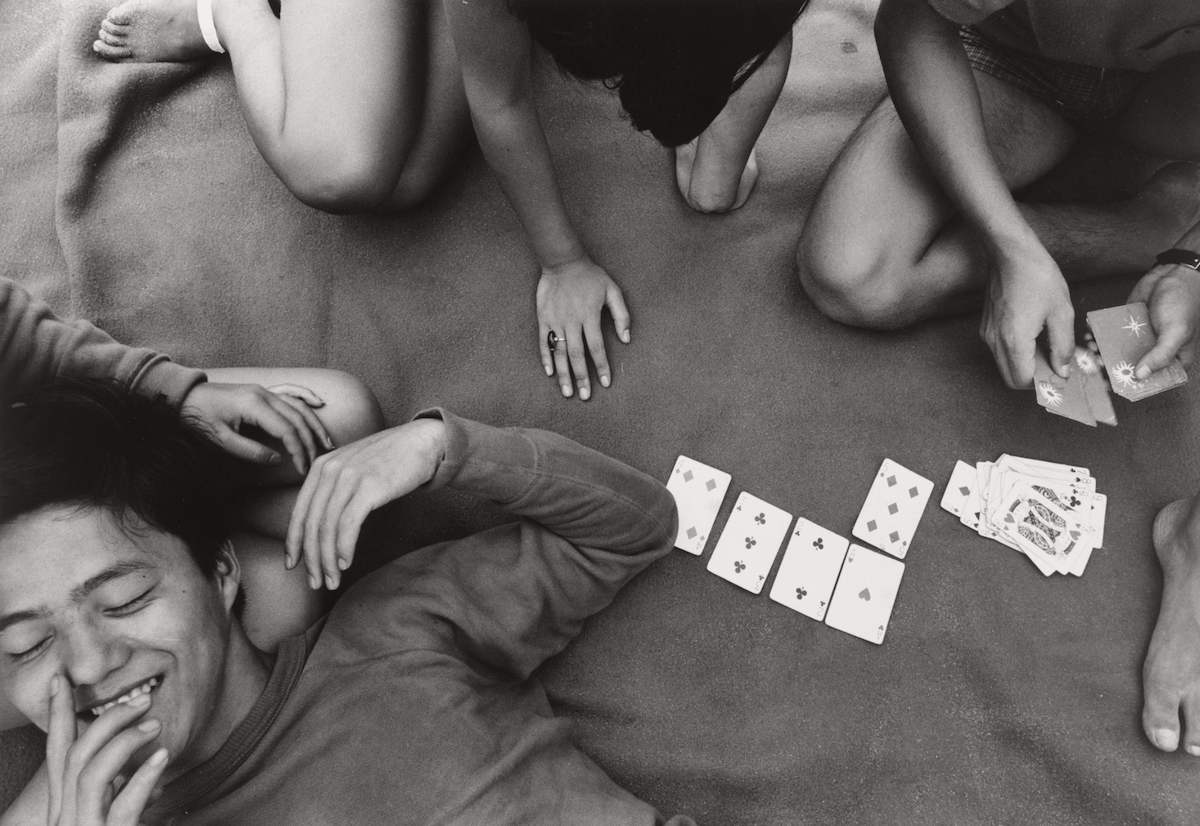

除此之外,上面的这些照片,几乎都不是单一人物。所以,在我们掌握了拍一个人的技巧之后,又该怎么调度更多的人,该怎么拍群像?

我们夸一幅画好,经常会说它画得“传神”,这个“传神”也是人像摄影的精髓。人的神态和体态瞬息万变,能捕捉到这个瞬息万变,你就是合格的人像摄影师。与此同时,人像摄影也能举一反三,学会了拍人像,你也就学会了拍动物,拍任何有神态有体态的东西。为啥老法师拍的动物看上去都很土?因为它们不传神,因为摄影师还把动物当动物,没用观察人的方法去观察动物身上的瞬息万变。

当我们都因为距离太近感觉不舒服的时候,我们才能露出我们最本能的一面,那种羞涩,那种不安,那种抗拒。

# 来源

- 极客时间《摄影入门》 (opens new window)专栏笔记