去无方向的信 - 看照片

去无方向的信 - 看照片

# 看照片

# 为什么他们的颜色好看

那张那张的颜色是错的,但如果准确地讲,他们都是错的……但对的颜色的问题是不好看,咱们说过,好看最重要啊,所以咱们要用错的,但尽量先别错得太离谱,要用不那么错的,如果不那么错的是对的,那么对的就是错的。

我们要用错的颜色,但又不能错太多,咱们先说这事儿,然后再说好看不好看的事儿……到底是什么,让完全不对的颜色显得没那么错?白色。

白平衡 (White Balance) 这个东西,简单说,就是把白色拍成白色。

在不同的光线环境里,有的光线会让一切颜色都偏暖,也就是偏黄,有的光线会让一切颜色都偏冷,也就是偏蓝,但颜色那么多,变化万千,相机很难知道哪种颜色的哪种状态是他最正的样子,所以,我们就盯上了黑白灰……如果黑白灰里不掺杂一点点颜色,如果在一张照片儿里,我们能把白色还原成白色,白色就是白色,不偏黄也不偏蓝,那其他颜色也都会被还原成他们本来的颜色。

我想很落地地说:如果一张照片儿里,白色是白色,那么其他颜色,即便稍过饱和,或甚至稍过偏色,你都会觉得这张照片儿的颜色是对的。

但说回重点,对的就是对的,错的就是错的,即便白色是白色了,但实际天空的蓝色确实不是我照片儿里的那个蓝色,红色的地砖也确实不是那个红色,所以,为什么要把颜色搞成那样?

首先,你要知道,照片儿都是要后期的,后期的意思就是调色啊修图啊什么的,哪怕用手机或相机“原图直出”,那也是被后期过的,被手机或相机内部的算法调过色了。

经常可以在朋友圈看见有人说“原图直出无后期”,这句话在我脑子里基本就等于是在说“快来看,我又拍了好多愚蠢丑陋的照片儿”,因为说这句话的人拍的照片儿一定是难看的,据我观察,没有一个例外,哪怕那天天气确实非常好,哪怕拍照片儿的那个地方确实风景如画……你当然可以“原图直出”,如果你认可原图直出,说明你的后期就是认可了手机或相机的那个自动后期,那不叫你没有后期。

前几次我一直在说这个对那个错,可能都把你搞糊涂了,为什么这个就是对?为什么那个就是错?这个颜色怎么就好看了?那个颜色怎么就愚蠢且丑陋了?这次要聊的就是这个事。

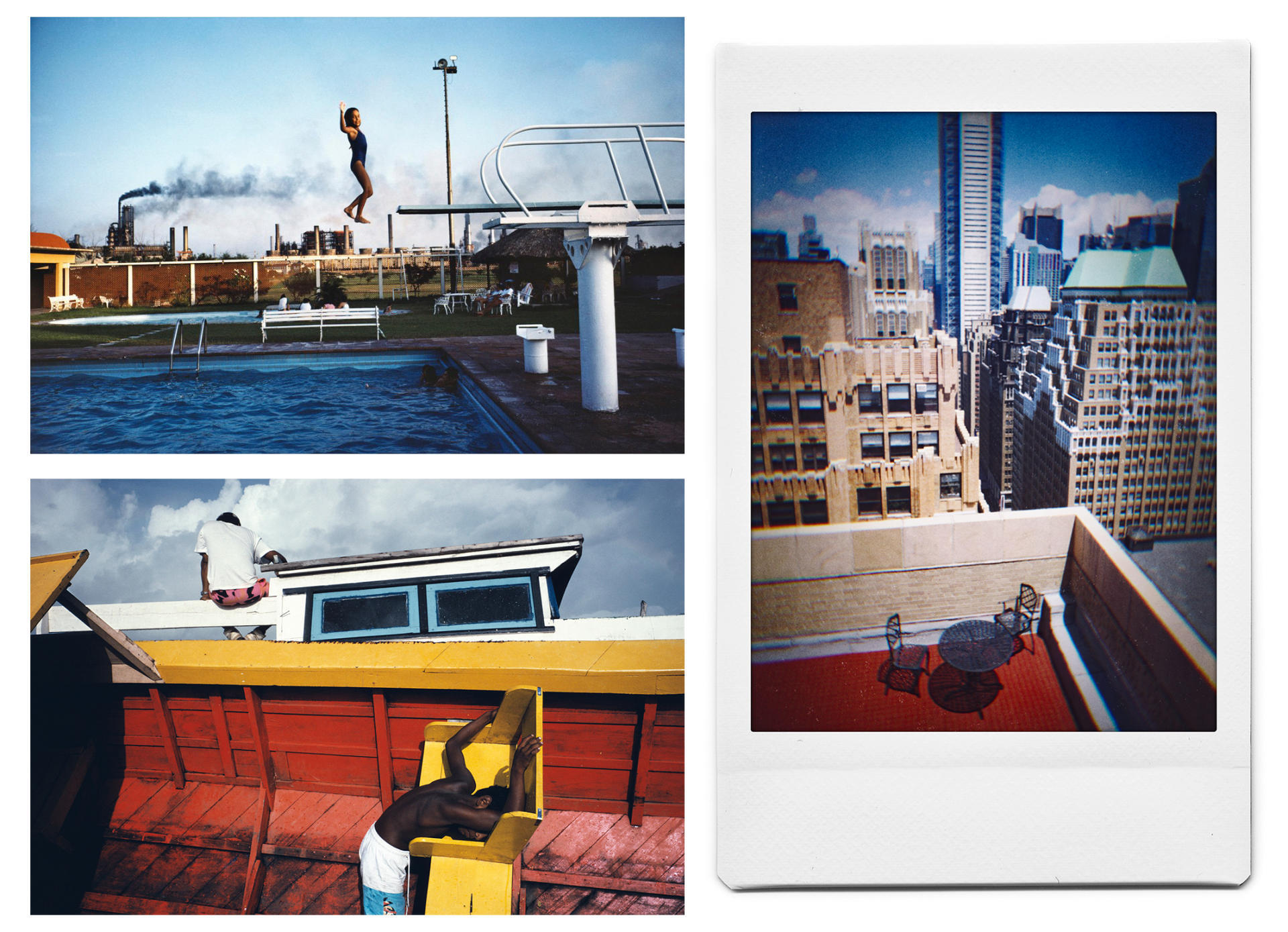

我在上一封信的结尾贴了一组图:

左边这两张是 Alex Webb 的照片儿,右边这张是我用 NOMO 拍完以后又修了一下颜色的照片儿,咱们一点一点来说。

首先,这三张照片儿肯定都不是当时的真实环境颜色,但之所以我们没有觉得这三张照片儿的颜色显得那么假,一是因为这三张照片儿里的颜色确实正,非常纯,二是因为上次咱们说过的“白平衡”……看画面里的白色,都基本没有偏色,我说过,只要白是白,那么即便其他颜色轻一点、重一点、亮一点、暗一点、暖一点、冷一点,甚至偏紫偏绿,都没那么难以接受。

再来,看 Alex Webb 的第一张照片儿,天空的蓝色,游池里的蓝色,混合在一起整体的那个蓝色调,再看我那张照片儿里的蓝色,然后看 Alex Webb 的第二张照片儿,红色的木船,再看我那张照片儿里的红色……虽然不可能是一模一样,但大差不差。

Alex Webb 肯定算得上是公认的色彩大师之一了,他的好看是公认的,是被很多很多人喜欢的,所以,如果我的颜色跟他的颜色大差不差,基本等于我的颜色也就能算得上是好看的了,所以,我所谓的“好看”,一部分是从 Alex Webb 这儿来的。

然后咱们说回到 Alex Webb,不要放过他,他的颜色不是那种特别经典的古典,肯定不是伦勃朗,所以难道他的颜色就是自创的了?当然也不是……他对于我来说是前人,我被我的前人影响,越来越觉得他们好看,而他们也都有前人,他们也知道他们的前人们好看。

Vincent van Gogh vs. Alex Webb

Vincent van Gogh vs. Alex Webb

为什么要是这个红?为什么要是这个黄?为什么要是这个蓝?专门研究颜色的人也许能说出一二三,在大脑科学和心理科学的领域也许真的有解释,但对于个人来说,我觉得真的就是没有道理,摄影界里的色彩大师肯定不是天天在家研究有关颜色的理论知识,他们顶多是对颜色更敏感,再加上一代影响一代,都被洗脑了,不是差不多那样的红黄蓝,看着就别扭。

下面这三张照片儿是除 Alex Webb 之外另外三位公认的色彩大师,看看那个红色,看看那个黄色,看看那个蓝色,可以拿这三张照片儿跟 Alex Webb 的照片儿对比,也可以他们仨互相对比,然后你就明白我说的是什么意思了。

Saul Leiter | Harry Gruyaert | Ernst Haas

Saul Leiter | Harry Gruyaert | Ernst Haas

开创纪元是很难的一件事儿,大家都是先踩着前人的脚印往前走,毕加索也是先画的《科学与博爱》,之后才有的《格尔尼卡》,更何况咱俩不是毕加索,咱俩只是两个资质平平的庸才。

之前我提到过 Trent Parke 这个人,我说我恨我自己认识他认识得太晚了,如果说之前我照片儿的颜色受 Alex Webb 那一系列人的影响比较大,但现在,显然是又进入到了 Trent Parke 时代,于是就有了下面这样的照片儿。

Trent Parke | Mai

Trent Parke | Mai

经常能听到那些教摄影的人说摄影要从模仿开始,我肯定也并不能跳过这个必经的阶段,因为多少也还是喜欢和喜欢过一些非常对我路数的摄影师,多少也还是特别认真地看过一些他们的作品,多少也还是通过有关无关的书、画、电影、音乐等等这些东西汲取到过一些说不清道不明的感受。

所以有时候觉得好像每一个让我有冲动按下快门的画面,都是在我脑子里已经流转了很久的记忆,我只是看见某个画面,然后可能由此想到了某个相似的画面,最后掏出相机拍下来了,而已。

Bruce Davidson | Mai

Bruce Davidson | Mai

Trent Parke | Mai

Trent Parke | Mai

Steve McCurry | Mai

Steve McCurry | Mai

多看,固然是学拍照片儿很重要的一环,但你如果再能知道看一张照片儿应该怎么看,应该看什么,效果肯定会更好。

# 应该看的和最好别碰的

次说到要多看照片儿,我粗数了一下,在前面的内容里,直接或间接地提到过三十多位摄影师,展示过他们的上百张作品,肯定有你感兴趣的人或作品,通过名字直接上网搜索即可,你就会发现,你不光能知道这个人的生平和作品,还能查到很多专访报道,很多展览信息,很多画册销售,很多艺术分析,很多视频资料,以及一些“相关摄影师”。

以 Google 为例,如果你搜索 Henri Cartier-Bresson(亨利·卡蒂尔·布列松),你能去 Wiki 上了解他的生平,能去 Images 里看他的作品,能知道 HCB 基金会,能知道其他很多很多东西,关键是还能知道一个叫 MagnumPhotos(玛格南图片社)的图片社,知道到这儿已经很不错了。但除此之外,你还能查到他的几本画册,比如截图里能看到的第一本,The Desicive Moment,“决定性瞬间”,赫赫有名,赫赫有名的错误翻译,然后再除此之外,你还能查到“其他人还搜了”。

我之所以拼了那么多例图,就是为了让你能再多知道一点点,让你吃过见过,眼界再打开一些,不求进步速度,哪怕最后就只变成了一个“知道分子”也挺好啊。

虽然我说应该多看,但在你能查到的所有信息里,有两样儿东西尽量不要碰,那就是“摄影理论”和“艺术评论”。

摄影理论和艺术评论最大的问题是不说人话,我给你随便摘几段:

“如果说摄影的最初出发点是记录,那么这位摄影师这部作品的动因就挑衅了这样的基本思路。表征上的纪实源自完全悖离原有工作逻辑的建模,这样的矛盾性以及背后的撕裂,是摄影师提问的立场和力量。”

“这个系列的创作实践源自于对所生存的城市空间的心理层面的观照,延伸到对所处‘世界’的真实样貌的质疑。从虚无主义的视角,通过构建一种多层次的经验感受,创造出一种陌生的幻觉和深度,来重现我们的‘世界’。观者在每个图像和其组合中所看到的内容并没有什么特别奇怪的地方,几近正确,但同时感到陌生:图像中的原始内容进行过细节上的修改(增减,调色或叠加),构造出一种间歇性的距离感和视觉断层,以一种难以识别的方式,使观者所熟悉的日常经验开始趋向陌生。”

“摄影术肇始于 1839 年,从那以后,几乎所有事物都为摄影所记录,至少看来如此。正是这永不餍足的摄影镜头将我们从柏拉图的洞穴困境中解放出来。摄影在教给我们新的视觉模式的同时,也在改变和扩大我们既有的观念,告诉我们什么东西值得看,什么东西允许看。 摄影是一套看的语法,更是一套看的伦理。摄影业最为深远的影响在于它将一种认识加诸我们,即人们可以把整个世界当作一系列相片,纳入脑中。”

“肇始”?说开始行不行?“餍足”?说满足行不行?还有什么“加诸我们”和“纳入脑中”……最后这一段是《论摄影》这本书的中译版,这种写摄影理论和艺术评论的人讨厌就讨厌在,连翻译都不翻成人话。

# 看照片的时候要看什么

在聊颜色是对是错的那封信最后我提出了一个话茬,我说多看好照片儿固然是学习过程中很重要的一环,但如果能知道要怎么看照片儿,看照片儿的时候要看什么,效果肯定会更好,这次要说的就是这个事儿。

看照片是最省钱省力的一种学习方法了,以前可能也不省钱,还要买画册,但现在,在网上能看的东西太多了,我上一封信也聊过这事儿,我们比前人能看到的东西多很多,但为什么我们拍得越来越差了?

我猜一是因为相机的自动功能,二是因为由于自动功能的普及和越来越厉害,所以我们从最一开始拍照片儿的时候就没有遇到过技术难题,所以我们就以为自己技术过关,以致并不懂技术,所以我们看一张照片儿的时候就不关心技术,所以我们很少或基本不会从技术角度去看一张照片儿,所以我们就学不来那个技术,所以我们就拍不出来那些照片儿。

来看这几张照片儿:

Dream/Life Trent Parke

Dream/Life Trent Parke

这是 Trent Parke 第一个正经的个人项目中的照片儿,后来,在他接下来的项目中,又出现了一张类似的照片儿:

Minutes to Midnight Trent Parke

Minutes to Midnight Trent Parke

这张照片儿就很有名了,所以咱们现在假设,就我吧,我特别喜欢这张照片儿,我想拍出这样的照片儿,但我没有 Trent Parke 的微信,没法儿问他这是怎么拍的,没法儿问他用的是什么牌子的相机,没法儿问他用的是什么焦段的镜头,没法儿问他用的是什么前后期参数,没法儿问他这是在哪儿拍的,这老头儿是谁……只靠我自己,我能从这张照片儿里看出什么?

首先,我看到了阳光,看到了锋利的影子,所以我可以用阳光十六法则判断这是标准 F16 的一天,按理说只要用 F16 标准的锚点参数(1/125s F16 ISO100),就不会出现过曝的情况,但现在阳光下的老头儿显然过曝了,所以说明他没用标准的锚点参数。所以,我就只能从另外的地方想办法。

接着,我看到了阴影,我看到阴影里的人不是完全的黑影,我说过,如果室外阳光灿烂,那么在阳光灿烂的阴影中,曝光会低两三档,但现在的情况是,这可不光是阴影,从画面中能看出来,这是有个棚子的,脑瓜顶上不是露天的,所以,我认为如果想让这个遮阳棚底下曝光正确,我需要提高四档曝光。也就是说,我现在的曝光参数从标准的锚点参数,变成了 1/125s F4 ISO100。

再来,虽然阴影里的人不是完全的黑影,但也显然不是完全准确的曝光,多少还是暗一些,这说明他并没有让阴影里的曝光完全准确,暗了一档,所以就不是 1/125s F4 ISO100 了,是 1/125s F5.6 ISO100。

然后,我们看镜头和景深,看边缘的畸变,我猜这是 28mm 镜头,如果用 28mm 拍一个人完整的全身像,需要我离这个人三米远,在街拍的时候按照更保险的方式设置对焦距离,提前设置在两米多的地方比较合适。

但即便是 28mm 镜头,对焦距离设置为两三米,也很难在 F5.6 的时候有这么大的景深,画面最前面的格子西服和贴在后面的广告牌都是清楚的,所以他不能用 F5.6,他至少要用 F8。但如果用 F8,曝光就低了一档,阴影里的东西就会比现在更黑了,所以,要不放慢一档快门吧,从 1/125s 变成 1/60s。

最后,有没有证据可以佐证这个关于快门的猜测呢?有的,看后面有一个明显是步速稍微着急了一点的白衣服女人,其他不着急的人都没有拖影,但她有一点点。如果是 1/125s,她就会像其他人一样,看不出拖影,但如果是 1/60s,那么不着急的人就没有拖影,她着急,她就有拖影。

于是,在我的猜测中,最终的曝光参数就是 1/60s F8 ISO100。

这是一张在悉尼拍的照片儿,悉尼的阳光非常炽烈,而且通过简单地了解了一下拍摄背景,我还知道这老头儿穿了一件白衣服,根据我们前面讲过的东西,我们可以知道,在这种阳光下拍白色的东西,那就不是 F16 的标准了,得是 F22 的标准才能准确曝光,但我们现在用的是 1/60s F8 ISO100,比准确曝光足足高了四档曝光,所以,这个站在阳光下的白衣服老头儿就彻底白了。

以上这个过程,我写了好多好多字,但其实,在实际看照片儿的时候,这些猜测都是在脑子里一闪而过的,没有文字看上去的那么复杂。另外,Trent Parke 拍这张照片儿的时候到底是不是这个参数?根本不重要,这件事儿最重要的是这样的思考过程和看图习惯。

而作为 Trent Parke,他本人一定非常熟悉这一套设备组合和这一组曝光参数,所以他就可以频繁地使用,且稳定地输出。至于为什么 “White Man” 比其他使用了类似手法的照片儿出名,是因为之前,他用这个手法,只是给画面里增添了一个亮点元素,但 “White Man” 是用这种手法生生造出来了一个主角。

在第十九封信里,我从镜头的使用可以推出距离和“框”,而现在,把所有我们之前聊过的东西都捡起来,翻来覆去地想起阳光十六法则和衍生法则,想起锚点参数,想起镜头焦段,想起对焦距离,想起景深陷阱,想起我们过往的生活常识和拍摄经验……这样,我们看一张照片儿,就能把他彻彻底底地看穿了。

我们看照片儿,再也不会像以前一样了,“这照片儿光影真棒”“这照片儿构图真棒”“这照片儿颜色真棒”“这照片儿抓人物表情抓得真棒”,这确实是在看照片儿,但如果你只是这么看,你很可能学不到什么东西。咱们之后还会再提起看照片儿的事儿,到时候很可能我就换说法了,但到时候是到时候,到时候再说到时候的,至于现在,你就先按今天说的方法看一段时间照片儿吧。

# 看完照片应该干什么

上次拿 Trent Parke 的一张照片儿,讲了讲我们在学习拍照片儿的过程中,应该怎么拆解一张照片儿的技术信息,其实没有太多深奥的东西,就是那老几样来回来去地权衡就好了。

会了那个方法以后,我们就可以分析很多照片儿了,尤其是之前那些用 28mm、35mm 和 50mm 的人拍的那些纪实照片儿,比如这张:

通过照片儿里的蛛丝马迹,我猜这张照片儿是用 28mm 镜头拍的,对焦距离设置在了 2m 处,大概的曝光参数是 1/60s F4 ISO400。这个参数表明,1958 年伦敦地铁贝克街站的亮度跟我们现在地铁里的亮度差不多,顶多一档曝光的事儿。

首先,我查到了一些当时的文献照片儿,甚至还有差不多那个时期的纪录片资料,在图像里我感受了一把,好像跟我想的差不多。

我看照片儿已经养成分析照片儿的习惯了,我说过,用不了多少时间,熟练了以后,就是脑子里的一闪而已,不费事儿,所以这个习惯在我这么懒的人这儿也可以得以保留,而且越来越驾轻就熟。但突然有一天,我看到这么一组照片儿:

Vera Torok & Robert Pap

Vera Torok & Robert Pap

我最早看见这组照片儿是因为他们入围了 Leica 的奥斯卡巴纳克奖 (Leica Oskar Barnack Award) 的决赛,这是什么奖,你可以自己查一下。我会猜测照片技术性相关的东西,并一步步深入了解拍这张照片的背景,以及查 Vera 的生平,查到她还有其他个人项目,于是继续往下查……我不知道看到这儿,你有没有明白这封信在说什么。

# 出门拍照流程

之前的话题停在了“应该怎么看照片儿”,整个过程听起来非常麻烦,因为看照片儿除了需要用眼睛之外,好像还需要动脑子了。而且,在看完照片之后,也不能休息,还有很多有关无关的东西需要我们去了解。在了解的过程中,我们还很可能查到的都是无用的知识点,或者说,我们当时当下觉得无用的知识点。总之就是,看照片儿这事儿真的很麻烦。

我想说,我特别建议怕麻烦的那些人尽量别来碰拍照片儿这个事儿,白浪费钱,白耽误工夫,因为连看个照片儿都这么麻烦了,正如你所知的那样,其实拍照片儿更麻烦,尤其是用相机拍照片儿。

我猜我最开始能把拍照片儿当爱好,也是因为这事儿在当时看并不麻烦,拍一拍,导进电脑看一看挑一挑,然后套个滤镜发出去就完了,即便那时候我很喜欢拍照片儿,但其实我应该是并不那么在意那些我拍出来的照片儿。后来,我开始慢慢在意我拍的照片儿了,再后来,我开始慢慢在意我照片儿里的人、物和景色了,这点是绝对的转折点,而随着在意程度的加深,拍照片儿这事儿就自然而然会变得越来越麻烦,所以这次,我来给你简单捋一下拍照片儿的流程。

明天我要去拍照片儿了,所以今天我要检查相机里的电池是不是满电,包里的两三块备用电池是不是满电,如果不是满电就要充。以备不时之需,我买了三个充电器,就是怕有急事的时候一块一块充来不及,因为相机电池充电特别慢。除此之外,我还买了十块电池,并尽量保证他们的电量永远不低于 80%,即便不用,我也会每隔一段时间就拿出来充一充电,以防有特别紧急的情况,连充电都来不及。

我要检查储存卡,两个卡槽,两张储存卡,我要看储存卡里上次拍的照片儿是不是都已经导进电脑了,有没有漏网之鱼,如果没有,就把日期最早的一天的照片儿都给删了,给明天的照片儿留空间。至于不是日期最早的一天的那些照片儿,如果不影响明天的拍摄,我会放在卡里,以防我近期突然有一天发现我在电脑上删照片儿的时候删错了一张,我还能把卡拿过来,把那张照片儿的原图找出来。

在检查完两张储存卡的存储状态之后,我要打开高速连拍,拍几张无损 RAW 格式照片儿,看看两张卡都能不能正常工作,能不能应对高强度的存储读取任务。在这一切都没有问题之后,我还要检查我的第三张备用卡有没有装进包里。

如果明天需要闪光灯,我就要检查闪光灯是否可以正常工作,闪光灯的电量,闪光灯的备用电池和有关引闪器的一切。如果明天需要三脚架,我就要检查快装板在不在三脚架上。如果明天可能需要用到两台相机……你懂的,还是一样的流程再来一遍。

即便我非常确定这些都没有问题,我还是要都检查一遍,前一天晚上仔细地检查一遍,第二天临出门的时候,站在门口还会闭眼再过一遍。

前一天准备完了以后,第二天拍照片儿的部分是最轻松的部分了,因为拍就好了,不愁不清楚合适的参数,不愁不知道自己要拍什么……拍完就收拾收拾回家,收拾的时候还要再过一遍有没有收拾齐,别丢东西。

回家以后,导照片儿,先把今天的照片儿导进电脑,然后马上把卡拔下来插回相机,即便我非常想赶快看照片儿了,也还是要先把卡拔下来插回相机……因为每一条安全须知背后都是血淋淋的惨剧。

导照片儿的时候要新建一个文件夹,文件夹的名称是日期和大概的拍摄内容,然后把这个文件夹导进 Lightroom。

在 LR 的图库模式里,先把肯定不要的照片儿打上一星,然后删掉。但是这还没完,因为剩下的照片儿还需要再过一遍,这次干扰项少了,可以看得更细一点,所以还会有很多一星照片儿露出头来,打星删掉。接着,把剩下的照片儿再过一遍,开始挑四星照片儿,手要紧,但是还不用特别紧。

最后,用筛选功能,只看四星照片儿,从所有的四星照片儿里,依这组照片的数量需求,挑相应数量的五星照片儿,或者,依这组照片儿的用途和宣发平台,挑相应内容的五星照片儿。

等这些都做完了,就到了修图环节了。不知道你有没有听过一句调侃,叫“拍图一时爽,修图火葬场”,咱们后面会有机会讲后期,在这儿就不赘述了……只举个简单的例子,调色的事儿单说,比如这么一张人像照片儿,就说修脸,你觉得要修多久?

当然,这是在当天不发照片儿的情况下。如果还需要发照片儿,那就要想是发一张?还是四张?还是九张?如果是多图,选哪几张?顺序是什么?逻辑是什么?需要不需要拼图?如果需要,针对不同照片儿的不同组合,拼图中间是留空隙还是不留空隙?如果留空隙,留多大?是留白还是留黑?还是留其他颜色?配图文案是什么?

# 来源

- 极客时间《去无方向的信》 (opens new window)专栏笔记