摄影入门 - 什么是好照片

摄影入门 - 什么是好照片

# 什么是好照片

到底什么照片才是好照片?虽然“审美”是一个极其主观的事情,但“美”是有客观标准的,所以大部分照片如果想奔着“好照片”那个方向去,从技术上说,有一些东西是必须要达到的,比如:

- 光线的运用;

- 色彩的搭配;

- 拍摄主体是否合焦;

- 相机参数是否合理;

- 曝光是否准确;

- 构图是否协调;

- 内容是否有趣;……

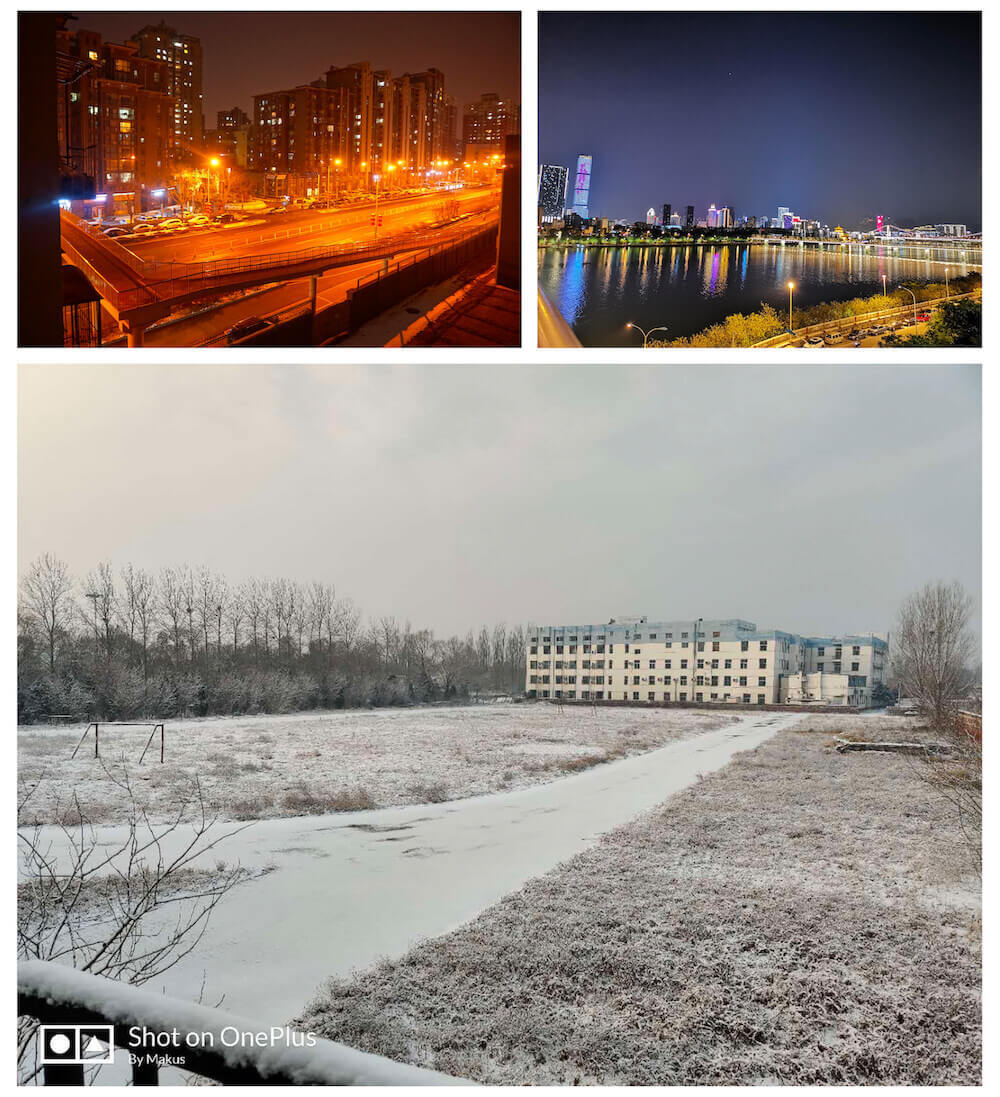

在凑凑合合地考虑完这些因素以后,我们可能会拍出一张类似于这样的照片:

这张照片在技术上没什么大毛病,但就是不好看,而这个**“不好看”,就是它最大的毛病**。所以,我们首先要明确一件事:摄影是一门纯粹依赖于视觉的学问。一张照片如果在视觉上不好看,或者没有那种能够让我们觉得新鲜的视觉冲击感,那它基本上就不成立,基本上跟“好照片”就没什么关系了。

首先,画面很乱,找不着重点。那个篝火堆虽然还算引人注目,但旁边分散着那么多人,让我们不知道他们想干嘛。右下角的那一大坨树枝挡住了画面里的人物和 1/4 画面,非常碍眼。树枝旁边乱飘的烟和太阳的眩光,让照片显得很脏。而左上角的那一小块儿蓝天,简直就是视觉干扰,眼睛里没别的了,就剩它了。

其次,这张照片的颜色虽然还算鲜艳,但给人的感觉很土,花花绿绿的。虽然整体色调以黄绿色为主,但画面里人物花里胡哨的穿着和枯枝落叶的土黄,还有那一小块蓝天,让本来应该挺纯净的颜色变得特别杂。

当然,最致命的一个问题就是,它很无聊,这些人虽然聚在了 一起,但是并不能激发我们想知道他们在干嘛的好奇心。

所以,这张照片在我看来,就是一张非常典型的“拍到了而已”,如果一张照片只是“拍到了而已”,那它就很难是好照片。

同样是上面的这个场景,如果我们能等无关的人走出镜头的画面范围,如果我们能再离得近一点,避免拍上那么多没用的东西,如果我们能抓拍到主要人物的一个关键动作,如果恰巧这时候还有风帮忙,能把飘散的淡烟吹成一股厚重的浓烟,一是规整了烟路,二是凸显了斧头,那我们就可以拍到这样一张照片:

所以,想拍好照片的第一点就是:简单直接。进入一个拍摄环境后,先不要着急忙慌地就按快门,要先观察拍摄环境,搞清楚画面里都会有什么,你想要什么,然后再去有效地利用环境拍照片。

我一直在说不好看就是最大的问题,如果你是拍给自己看,单纯是为了记录,好看不好看当然不重要,拍成什么样都行。但如果你希望能够展示(包括给自己展示),你希望在这个什么东西都“一划而过”的时代,别人能愿意多看两秒钟你的照片,甚至期待能有人喜欢你的照片,那“好看”就是硬道理。想让别人看到你看到的东西,想传递情感,想表达理念,想通过照片讲故事,那首先就要让别人有想看下去的欲望,然后才有机会说后面那些东西。

大师之所以会被封为大师,从来不仅仅是因为他们拍摄的题材让我们觉得震撼,更多的是因为他们的照片,在视觉上,一上来就能抓人眼球。他们在拍摄过程中使用的技术手段,都是为了最终的“好看”而服务的。

我们刚才分析照片的时候,除了好看不好看,还分析了什么?我们提到了“距离”,是走近一些大大方方地拍,还是走远一点怯生生地拍?我们提到了等待,是匆匆拍下眼前的画面,还是静候时机?我们提到了视觉兴趣点,是包罗万象的大而全,还是化繁为简的小而准?另外,我们提到了照片边角处的细节问题,比如第一张图里的那一小块天空,比如太阳眩光造成的镜头光斑。除此之外,我们在拍一个人的时候,这个人有没有被完整地拍摄下来,有没有被画面中的其他物体挡住,有没有被画框裁切成“断手断脚”的?或者,我们拍一个四四方方庄严的建筑,如果我们想把它拍得特别四四方方特别庄严,我们有没有做到让建筑零畸变?我们有没有做到让画面横平竖直,而不是歪歪扭扭?

想要在纷繁的因素中缕清头绪,我们首先要知道应该怎么看照片,怎么分解照片里的技术细节,会看会分析了以后才有可能会自己拍。那分析一张照片的步骤是:

- 先从搞清楚它的曝光参数开始;

- 然后是搞清楚摄影师所用的镜头焦段;

- 紧接着是最重要的,拍摄距离和快门时机;

- 再观察构图,前景、中景、背景分别都有什么,画面里的主体和其他元素是怎么被安排的,它们分别都被放在了什么位置上;

- 后期干了什么,有没有裁切,大概的调色逻辑是什么;

- 最后才是了解当时的拍摄环境和创作背景。

好照片在技术上要准确,在视觉上要好看,要构图合理,要内容清晰,要不纯靠外因,而且基本不需要过多的文案解释。

区分“好照片”场景:

婚礼现场,你要看看到底是他拍得好,还是场地布置得好;再有,职业摄影师修图的时候基本都会有套图模板,尤其是常年大量固定拍摄同一个主题的摄影师。虽然精修 P 图的确很累,但他收了精修的钱以后究竟有没有给你精修,你还是得留意一下,至少你得想办法了解一下,知道什么叫套模板,什么叫精修。

英国摄影师,Kevin Mullins 主营业务就是拍家庭快照和婚礼纪实,风格简单直接。他的照片都不需要解释,打眼儿一看就是好看。

如果我们观察那些拍写真和艺术照的摄影师,我们会发现他们拍照片几乎都是在堆叠外在因素。照片好看与否,完全取决于模特和地域,以及后期。后期我现在不多说,因为后期水平也很重要,修得好也不容易。我现在只说前两个因素,模特和地域,这都跟摄影师无关,但他们会贪天功为己有,用这种照片吸引客户,然后再标高价筛选客户,用一些话术让你觉得他水平很高,值这个价钱。终于,你看到样片,再听完他说的话,你心动了,但等你真的去拍了以后才发现,原来你不是那些模特,拍摄地点也不是某欧洲小镇,于是,他们就拍不出好照片了。

国外有些地方,蓝天白云,阳光灿烂,街道干净没杂物,建筑讲究细节,灯光搭配合理,环境能给照片增色很多。但无论一张照片是在哪儿拍的,我们都要看它的拍摄难度,拍摄难度越大,越能体现出摄影师的水平。

没多好看,但也不算难看,不过这张照片的“不算难看”究竟跟我有多大关系?这张照片又有多难拍?这类照片可以说是跟摄影师完全没有关系,谁去谁都能拍出来。同样的道理,还有东京的涩谷、香港的威灵顿街、纽约的时代广场、巴黎的香榭丽舍,等等等等,只要你去了,只要你会按快门,都能拍个八九不离十。说白了,这就是一张游客照,而且还是游客照里非常平庸的那个等级的。

如果有摄影师非常喜欢拿在国外拍的照片当样片来跟你谈合作,你要仔细甄别,看看是因为他拍得好,还是因为国外好。所以现在就能基本明白怎么判断一张照片的好坏了。完全诉诸外因的照片,靠外部环境增色的照片,比如好看的模特、特殊的场景、国外的风光等,我们很难说它们是好照片。特别喜欢讲故事,喜欢诉诸感性,尤其喜欢靠文案打动你的,也不太可能是好照片。

所以,真正决定照片好坏的,是它视觉上的好不好看和它的拍摄难度。拍摄难度又可以从很多角度去衡量,比如视角观察难度,比如操作技术难度,比如许可拍摄难度,等等等等。

如果你还是不清楚一张照片的拍摄难度应该怎么去判断,那我告诉你一个可以从形式上分辨的简单方法,那就是——判断这张照片可复现的概率。

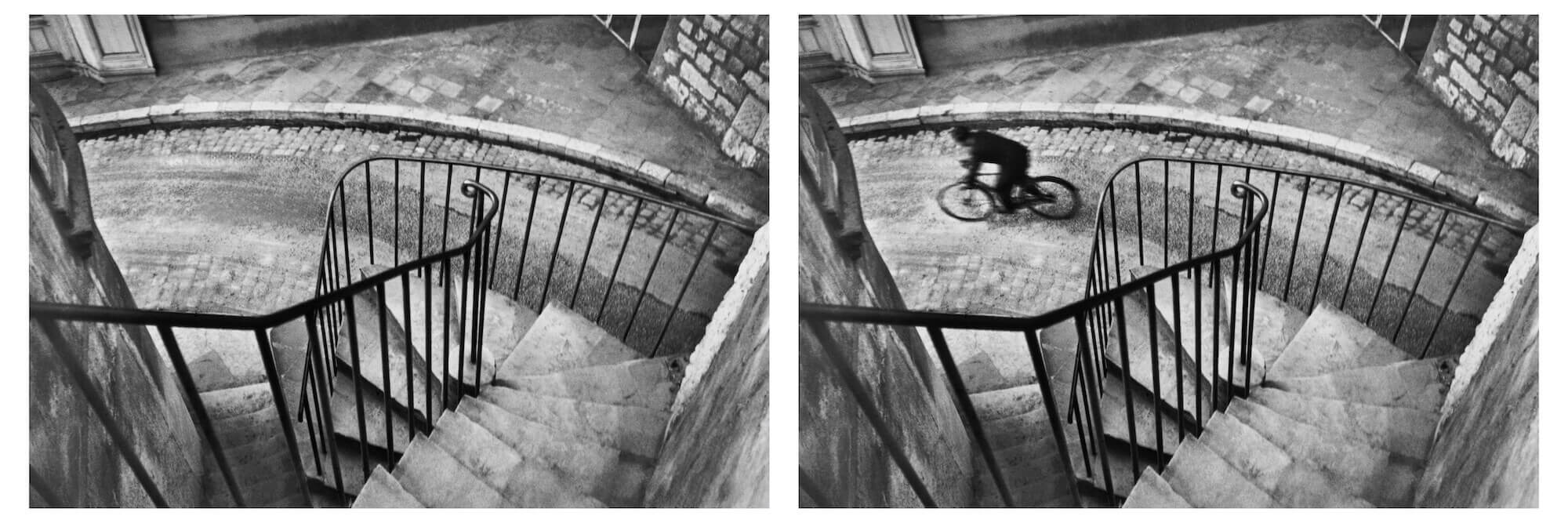

这是布列松的代表作之一。右边那张是原作,左边这张我把骑车的小人给 P 掉了。即使 P 掉了小人,左边这张也是一张构图非常好看的照片。但如果布列松当时站在这个高台阶上就这么拍了,拍完扭头就走了,那这张照片就不会成为一张划时代的照片。我们打眼儿一看就知道左边这张照片可复现的概率非常大,但右边那张显然就不是这样了,他必然是经过构思和长时间的等待后的结果。

我们再来看下面这两张照片。

左边这张是“国家地理”的摄影师 B. Anthony Stewart 拍摄的前苏联,右边这张是玛格南摄影师 Harry Gruyaert 拍摄的印度共产党大楼。这两位都是大师,这两张照片,题材相似,而且一样的复古,基本相同的色调,相似的视觉元素和一样的拍摄距离,甚至可以说是相同的拍摄意图。但如果真把这两张照片放在一起对比,右边这张明显更好看,更舒服。除了更复杂的光影运用之外,右边这张照片的拍摄难度显然也更大,因为它的复现几率非常小。这个画面乍一看挺花哨,但画面中的每一个元素都被安排在了恰到好处的位置,所以其实画面乱中有序,这本身就是摄影师水平最好的体现。你一定得点开图片看大图啊……很多时候,少就是多,但也有一些时候,多才是多。

同样的道理,我们再来看下面两张图,都是拍难民,都是在大街上。右边这张你可能以为不是在大街上,好,我告诉你,右边这张也是在大街上,只不过拍摄手法很复杂。所以,在照片的观感上,高下立判,谁好谁坏就不用再多说了。

我们最后再来看几张照片。

这是荒木经惟的《感伤之旅》。这本画册拍的全都是他和他老婆阳子的私生活,没有什么高深的拍摄技巧,在形式上复现的几率也非常大,无非就是他老婆站在、坐在、躺在各种地方,有的时候穿衣服,有的时候不穿,画面都极其日常。但为什么这些看似极为日常的照片能震动当时的日本摄影界?为什么《感伤之旅》能让荒木经惟声名鹊起?这样的照片到底好在哪儿?衡量这些照片好坏的标准,还是咱们刚才说的那些标准么?

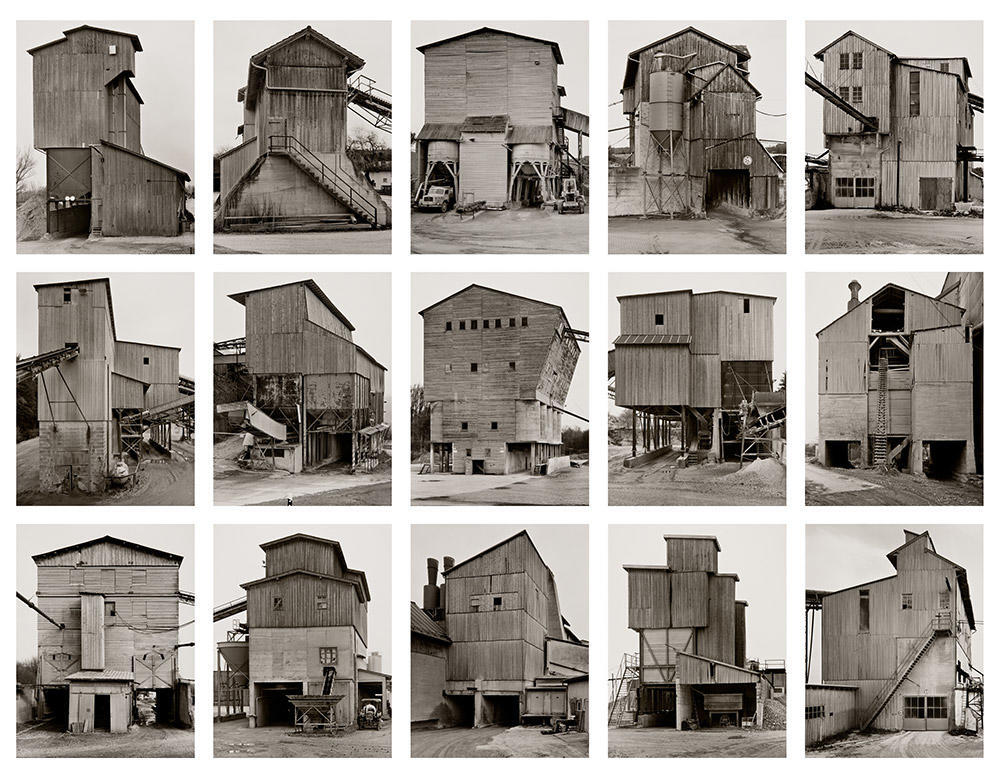

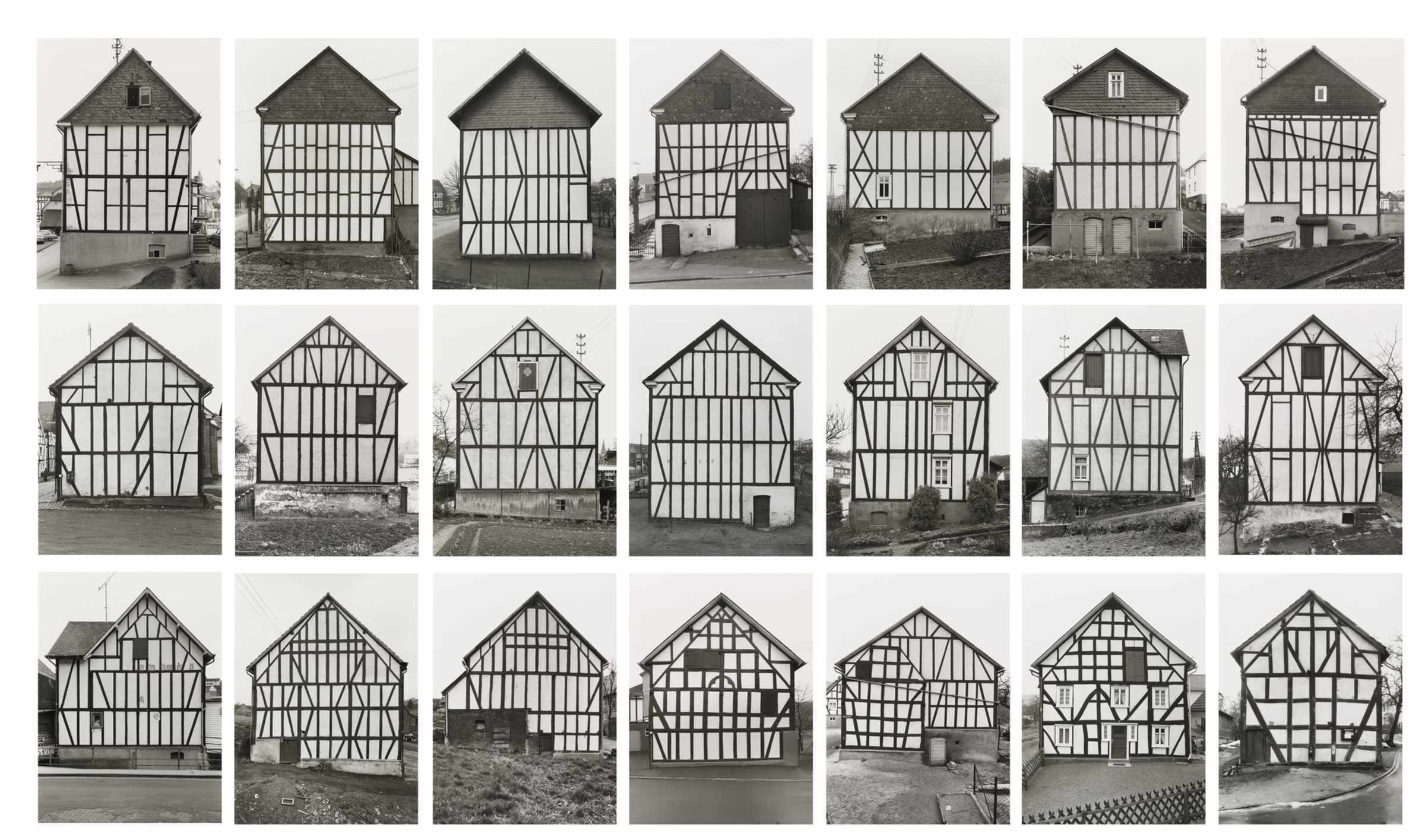

这些照片出自贝歇夫妇之手,使用 8×10 大画幅相机,拍摄于二战后的德国。他们大概是世界上最无聊的两口子了,只拍房子,拍工厂,拍烟囱,拍水塔,拍脚手架的各个截面,工整规矩,四四方方。看他们的照片可能会让你觉得“就这?我用手机一下午能拍一万多张!” 但为什么后世摄影师都把他们俩当作是“无表情摄影”和“类型学摄影”的奠基人?为什么他们俩是杜塞尔多夫学派 (Düsseldorf School) 的代表?什么是杜塞尔多夫学派?什么又是“无表情摄影”?如果我说他们的照片非常好,为摄影的发展做出了划时代的贡献,他们究竟好在哪儿?

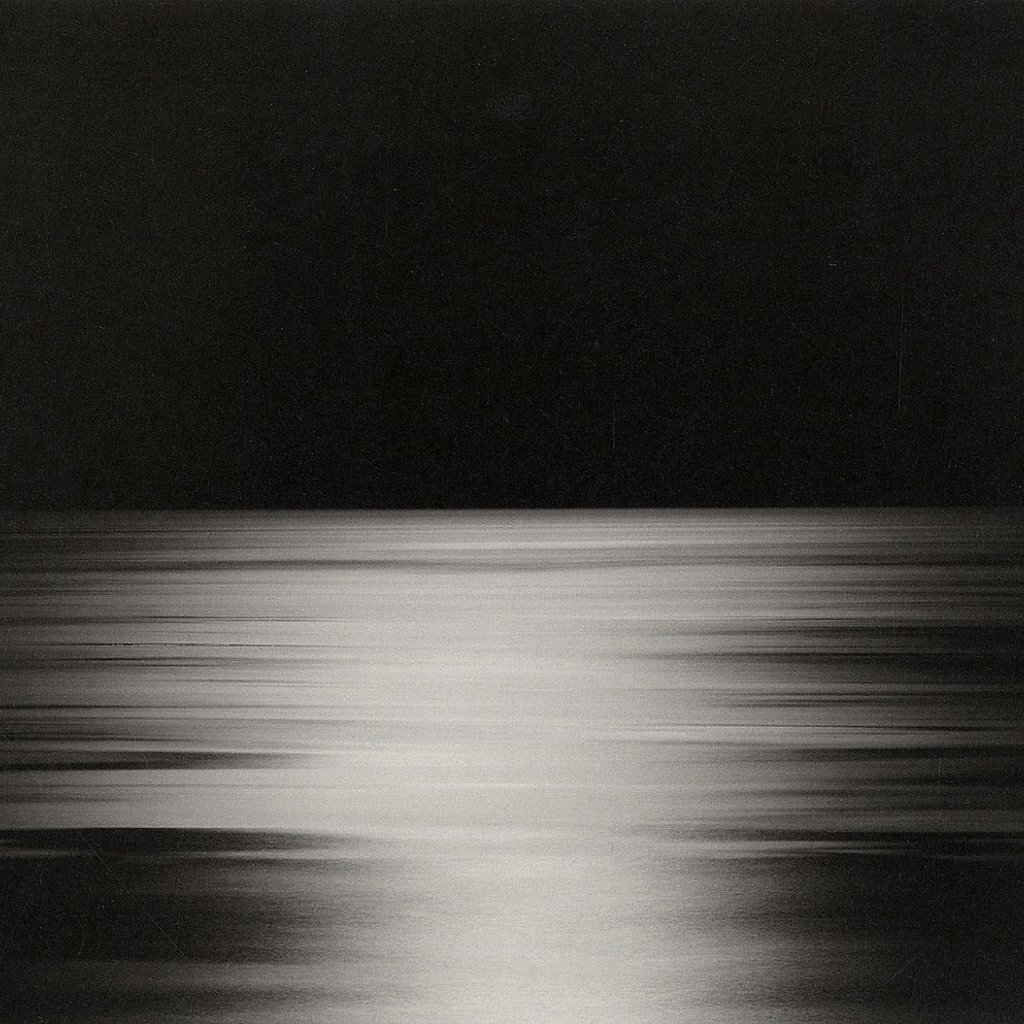

这张照片来自于杉本博司使用 8x10 大画幅相机所拍摄的《海景》系列。在他所拍摄过的《透视画馆》《剧院》《海景》《佛海》《建筑》《肖像摄影》等等这些项目中,就《海景》看上去最莫名其妙,紧随其后的就是《阴翳礼赞》,这个我们之后再说。《海景》里的每一张照片都是二分法,上面是天,下面是海,有的时候二者界限分明,有的时候海天一色,但几乎所有照片看起来都像是灰卡。这又是怎么个情况?他到底想干嘛?这种照片究竟好在哪儿?

真正的糖水片是有很高的要求的,你可以去看一看 IPA 里的 Abstrast 类别,或者 Fine Art、Architecture、Landscape 这样的类别,还有 1X 这个 app 上的那些“纯艺”的照片儿,那才叫糖水片儿...如果能拍出那样的照片儿,即便是糖水片,也依然足够厉害了,但如果只是民间认为的那种“糖水片”,在我的概念里,那大概叫“不会拍”吧。

# 评片

从理论到实践我都认为评片儿是最低效的一种学拍照片的方式。一个人刚拍完一张照片的时候特别容易自我感动,说是要发“最满意”的照片,但发上来的全是“最新拍”的照片,因为“最新拍的”最容易“最满意”。但在我看来,他们的群里每天就是一堆人在发“随手拍”的破照片,群员随手一拍、随手一发,群主就要写上好几百字评,一年前说什么,一年后还是那些话。

另外,我老师也说过她为什么不评片儿:

“最近接到一些提问或者私信,请我评价个人照片,我都没有回复,给大家解释一下原因。

我的上一篇问答回答的是如何评价 FRED STEIN 的肖像,这是我喜欢回答的问题。因为评价一个人或者一张照片,不能仅从画面着手去看。很多大师作品单看某一两张不但不够好,很可能还存在非常多的技术问题。或者看上去就是胡来的一张,如果不放入他整体的创作理念中去看,是没法评价的。

大家拿出来的照片无非就是两类,一是觉得自己拍得不错的,想再次被肯定一下;另外就是觉得不满意又不知问题在哪儿的,想听老师讲解一下。这两类总的问题是没有建立个人标准,这可是大问题。

很多拍得很好的摄影师其实也没有自己的标准,他们的好恰恰是常规意义上的“好”。这类摄影师就比较喜欢评片,也有很多这样的群和星球,愿意为你的照片提出建议。他们可以从自己的角度(其实是流行的角度)纠正你的问题,如果你信任这些建议,你也会将他们的标准纳入自己的评判系统。

这没什么不好,大部分人达到这样的标准就很开心了。我不愿意这样做的原因是希望给大家一个不同的视角,而且不是一个固定的视角。我用解析大师作品、简述摄影史、讲述打动我的照片这样的内容,帮大家扩展视野,看到更多不一样的东西。

大家见的越多,想的也就会越多,如果你们能找到自己喜欢的方向,建立了自己的评价标准,我的目的就达到了。

很抱歉我不能评价大家的个人作品,感谢大家的理解,不过大家不必自我判断什么可以问什么不可以问,而是直接问我。因为有些基于个人照片的问题也有很好的公共性,尤其是对问题描述清晰,拍摄背景交代准确的,我会非常乐意回答。如果我没有回答,大家不要担心打扰我,能理解我的选择就可以了。再次感谢大家的理解。”

这就是为什么我说**“要自己多拍多看多思考,这样效果才最好”,目的就是要让大家建立起自己的标准**。

所以下面我只挑一些我觉得有共性问题的照片简单说两句。

第一张太空,第二张太满,这是很常见的问题。

不是说空或者满就不行,而是,如果空就要空得有道理,满就要满得有道理,第 20 课 有一张寇老师 (Josef Koudelka) 拍的黑狗,那就是空得有道理,第 10 课 有一张 Harry Gruyaert 拍的印度共产党大楼,那就是满得有道理。其实先不说有没有道理的事儿,关键是:空也要有看点,满也要没干扰。

我猜第一张是在车行进过程中拍的,想拍铁塔,想拍夕阳最后的那一抹颜色,但这个景象太平常了,铁塔没啥特别的,夕阳也没啥特别的,另外,拍的手法也平常,这就叫没看点。

第二张,想拍家人在包包子,看服饰、手和头发,应该是个年轻姑娘,看包子,每个都长得不一样,歪歪扭扭的,看来是个包包子的新手儿,所以我猜很可能是女朋友不常包包子,偶尔一包,拍一拍留作纪念,尤其是那些包子,为未来“嘲笑”她留下罪证。

这当然都是我猜的,很可能跟实际不符,但不重要,因为我看到画面就会想到这些。所以如果是我,我会一个一个包子地拍,就拍包子。同样的位置,同样的角度,同样的构图,同样的光线,最终拍出一组图,放在一起对外“展示”,具体可以参考我们第 10 课和第 20 课放的贝歇夫妇的照片。

我不会这样拍一张整的,而且即便我拍一张整的,我也不会把后面的橱柜拍进去,不会把窗户的铁栏杆拍进去,不会把窗外无关的景色拍进去,而且还糊成一片。我们 第 15 课 说过,“我们要对取景框里的一切负责”,我们 第 17 课 说过,“该拍上的一点儿都不漏,不该拍上的一点儿都不沾,这就是我能教的构图技巧”。

这三张难道不是随手一拍么?我没看出有什么值得讲的。第三张我大概明白这是想拍阳光透过云层的丁达尔效应,这个景象没有那么常见,但拍得也太随便了吧……所以景是好景,归功于大自然,但照片太水,赖“摄影师”。

这两张,画质太差,以至于我已经不在意他们拍的是什么了,不要说这是用手机拍的怎么怎么着,大家也都看过手机摄影比赛里的那些照片,现在的手机画质已经不是什么问题了,不该再出现画质这么糟糕的问题了。如果出现,大概一是因为过分依赖手机的自动性,二是因为自己后期的时候出了问题,没有方向,乱调,乱拔亮度,乱加清晰度,这样不仅搞差了画质,把颜色也都搞失真了。

这又是“我们要对取景框里的一切负责”和“该拍上的一点儿都不漏,不该拍上的一点儿都不沾”的问题。第一张那个背景乱得,而且还把孩子的手给切了;第二张左下角的那几根带雪的树枝,还有画面下沿的那些零碎的树枝,本该都屏蔽掉的。另外,最右边那棵大树,在我看来,不但不是主体,反而是一个巨大的干扰物,如果是我,我会把他们全隔到画框之外,不如就拍左上角的那片带雾的山体,颜色气氛都对,稍加调色,或者其实都不用再调色了也行,最主要的就是要裁一裁的问题,或者前期拍的时候就避开干扰物。比如这样:谈不上出彩,但还算体面。

讲风光的时候也说过,风光最要紧的不是“你想让别人看见什么”,而是“你不想让别人看见什么”,我们说过可以多用长焦拍风光,这说的就是对画面内容的取舍问题。

我看还有一些拍花儿的朋友,推荐你们去看看那一众日本摄影师拍的花儿,川内伦子、上田义彦、蜷川实花、荒木经惟……有朋友在 第 4 课 的评论里问为什么“老法师”拍的鸟会显得很土,我和 Lufus 在 第 15 课 做出了解释,因为“老法师”把动物当动物拍,而好的摄影师把动物当人拍。拍花儿也是一样,如果拍花儿是花儿,那就很平常,没有太多看点,但如果拍花儿不太是花儿,就有可能拍出彩。

所以这张照片就非常好:

虽然右下角的食盆有点儿出戏,但瑕不掩瑜,或者说,那个食盆的干扰已经不重要了,因为大猫的眼神和体态太抓人了。

# 拍照片的三个阶段

拍照片的三个阶段,首先是过基础关,然后是要知道自己想拍什么、为什么拍,最后,是在前两个阶段的加持下,把你想拍的照片按照你的想法拍出来。

如果没有第一阶段,会有很多你想拍的东西你不知道怎么拍出来,如果没有第二阶段,你就只能拿着相机干瞪眼,或者干脆放下相机不拍了,即便你是“用相机之神”也没用,因为你的眼睛里和脑子里没有被摄目标。

发狮子那张照片的 @三草两木 - 席庆贺 说那张照片是凭运气拍下来的,自己完全不知道怎么回事儿,只是按下了快门。然后他又说 2016 年的时候他去看过一场马戏,发生了一件事,走钢丝的山羊因为受不了跋涉,生病死掉了,而处理它的办法就是用它给马戏团的人加餐,从此他就开始厌恶动物表演。但最后他又自己倒腾了一下,说这也不绝对,有一些动物在自然界独立生存会加速灭绝,他说这他还是知道的。

这正好就是我们要说的三个阶段,首先是基本功,基本功就是减小“蒙”的几率,虽然蒙上会很开心,但如果每一张照片拍出来都能满足自己的设想,那会是更开心也更会让你觉得有成就感的事情。

如果是我,我会把光圈再收一点儿,让前面的栏杆再实一点,因为栏杆也是画面的一部分,更重要的是,栏杆也是意思表达的一部分。如果没有这些栏杆,那只大猫的表情就会失去很多意味。

但如果不想要栏杆,就要离得更近一些,比如把让镜头抵近栏杆,从栏杆的缝隙里拍,只聚焦于大猫的表情。

我之前在清迈拍过一只大猫,我离他大概不到半米,别小看“距离”,别觉得两米和半米没啥区别。离两米远拍也是按一下快门的事,在半米内拍也是按一下快门的事,但在很多时候,这一米五的差距决定着一张照片的成败。这也是我和 Lufus 反复在课里提到的。

离人近,我们可以跟被摄人有互动,从表情就能看出来,离大猫近,我们可以跟被摄大猫有互动,同样,从表情就能看出来……拍活物儿的时候,这点很重要。

# 大型评片

今天的主题是:这些拍照片时的共性问题,我们该怎么解决?

第一张是很典型的学习态度不好,为啥发个截图过来?第二张是很典型的不认真。

这一看就是用相机拍的,相机会进灰,有一些小灰尘会落在传感器上,大光圈儿的时候看不大出来,但小光圈儿的时候就会变得尤其明显,尤其是在大面积高光的区域。大家仔细看天空,有很多圆形的灰点,这些灰点后期的时候要修掉的。这位朋友后期的时候没有注意到灰点,但却往上狂拉饱和度(我猜测),搞得一切都那么脏兮兮蓝洼洼的。如果照片看得多,就会知道这种蓝色是非常俗气的一种蓝色。

这三张看起来就像是一个人拍出来的,对照片的边角完全没有概念。第一张,左边和右边的楼完全没有必要,但拍照片的人并没有把它们隔在画框之外。第二张,左下角的桥栏是啥?右下角的停车区和那辆飞驰而过的小蹦蹦又是啥?我们第 16 课讲风光的时候说过:

“取景的核心,就是放大那些吸引我们的元素,同时,屏蔽掉不必要的元素,归根结底就是俩字儿:简洁。所以,看见一个什么景儿,先别急着拍,先搞清楚你眼前的这个风景是因为什么打动了你,然后靠拍摄技术放大这个原因。”

第一张,我猜是想拍对面的楼和空无一人的街道,如果是我,我会出门,下楼,跑那个过街天桥上去拍,或者至少数码变焦把左右的楼屏蔽掉,或者拍上就拍上了,但后期的时候会把左右的楼裁掉……当然了,即便这样,这也是一张没什么看点的照片。

第二张,我猜是想拍对岸的夜景,那就拍对岸呐!取景的核心,就是放大那些吸引我们的元素,同时,屏蔽掉不必要的元素,所以,看见一个什么景儿,先别急着拍,先搞清楚你眼前的这个风景是因为什么打动了你,然后靠拍摄技术放大这个原因。

第三张,左下角的栏杆和树枝,如果那根落雪的栏杆是你想拍进画面的元素,不管是因为想增加画面的纵深感,还是想靠那根栏杆补位以平衡构图,都不应该是现在这样的一点点,其实我很喜欢那根栏杆给这张照片添加的纵深感,只是现在这种呈现方式太草率了……所以在我看来,那根栏杆就是一不留神捎上的。

在现有的基础上,如果想让这张照片稍微再体面一点,我会做裁切,也就是说,如果你前期不小心拍上了,后期的时候就一定要把多余的部分裁掉,这是不能省的一步……当然了,其实也可以省,前期不拍上就好了,或者前期拍的时候再讲究一点。

我把原图小裁了一下,大概是这样:

观感上会好很多,至少不乱。但其实,这张照片最多余的部分是那个「一加」的水印。

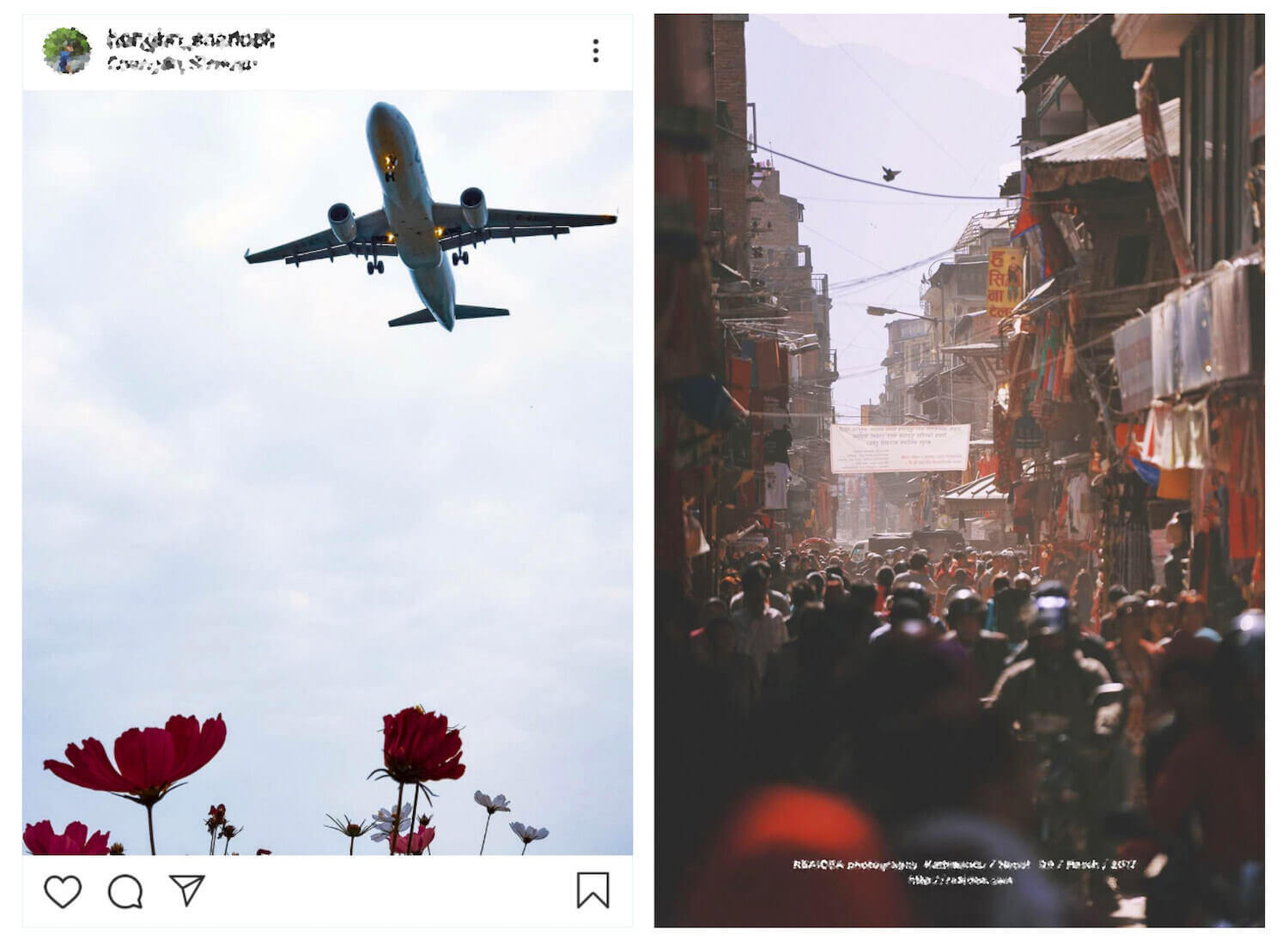

这两张照片都还算好看,没什么大毛病,但我建议,咱发照片就发照片,就别给自己的社交媒体账号打广告了。

这四张都是拍花花草草的,我昨天说建议喜欢拍花儿的朋友去看看那些爱拍花儿的日本摄影大师的照片。然后就有人私聊问我说看不出来 ta 自己拍的花儿跟那些日本摄影师拍的花儿有什么本质区别。我们第 10 课的时候说过,分析一张照片的步骤是:

- 先从搞清楚它的曝光参数开始;

- 然后是搞清楚摄影师所用的镜头焦段;

- 紧接着是最重要的,拍摄距离和快门时机;

- 再观察构图,前景、中景、背景分别都有什么,画面里的主体和其他元素是怎么被安排的,它们分别都被放在了什么位置上;

- 后期干了什么,有没有裁切,大概的调色逻辑是什么;

- 最后才是了解当时的拍摄环境和创作背景。

所以,上来就谈“本质区别”是非常业余的做法,哪有什么本质区别,都是一点一点的区别,堆在一起,变成了本质区别。

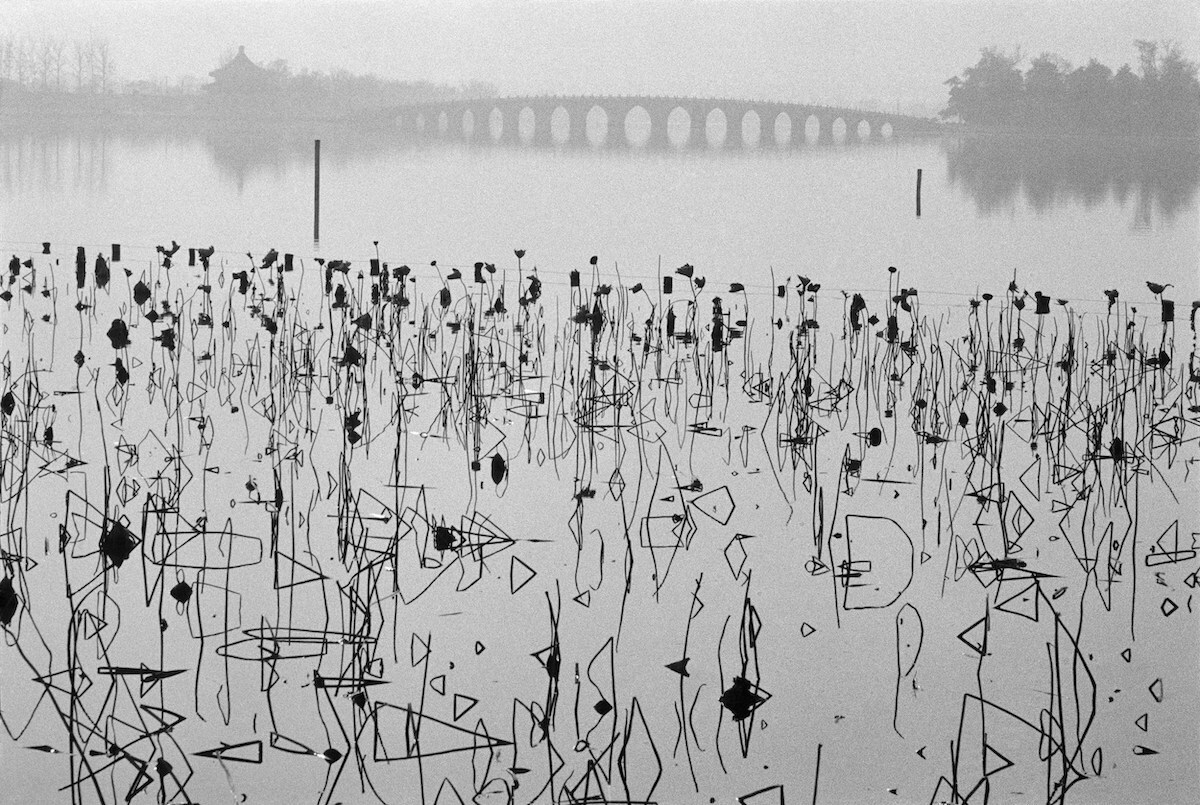

这是 René Burri 当年来中国拍的颐和园的昆明湖,我们可以按照上面分析照片的步骤分析一下他的这张照片,看看他这张照片和上面发的那第四张照片的本质区别是啥。这张照片的看点其实是在技术层面之外,这张照片的精妙之处是枯萎的荷叶杆儿和它们的倒影组合成了各种各样的几何图形,而且越靠近画面下沿,这些几何图形就越抽象……这种观察能力太牛了。

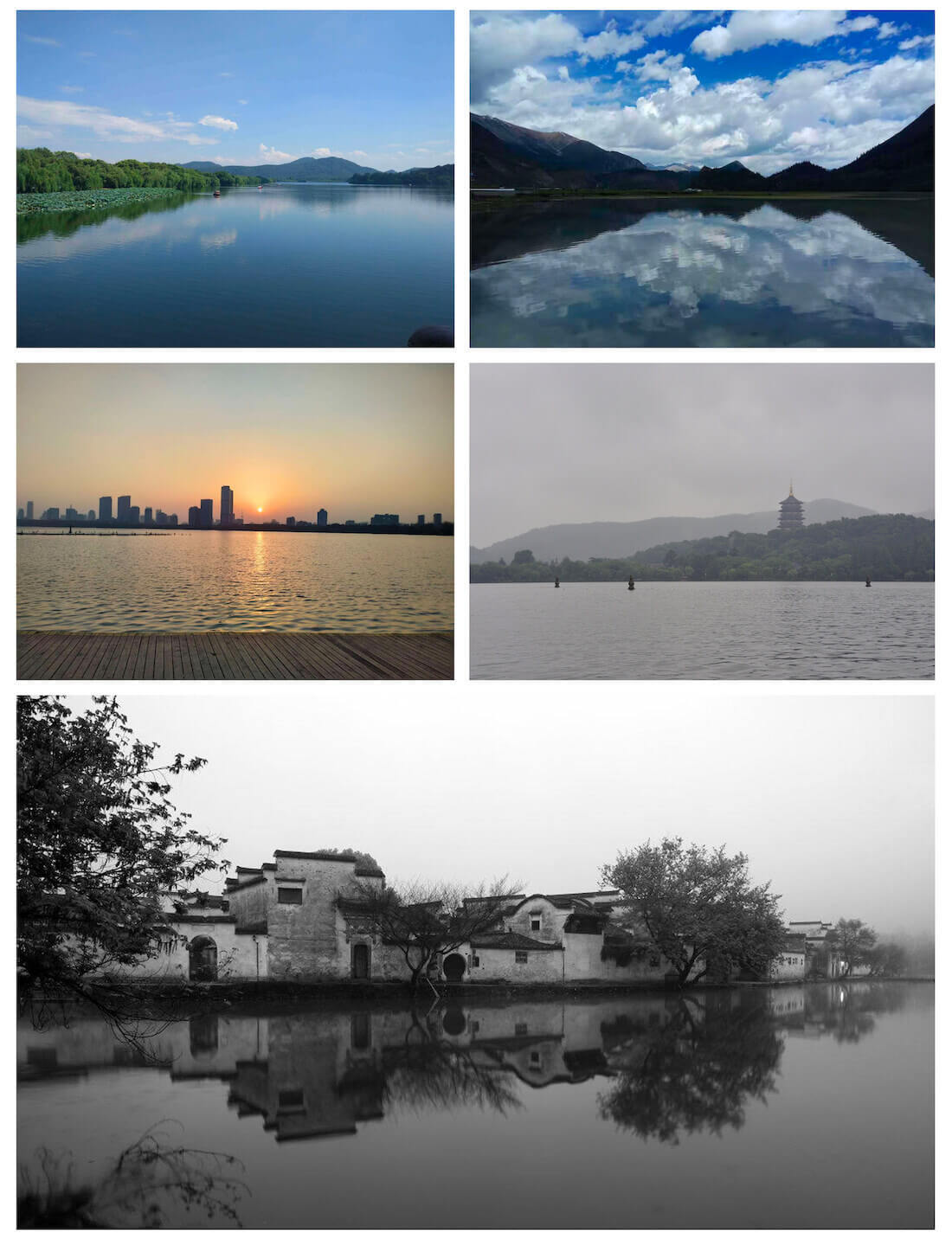

这五张照片看起来也像是一个人拍出来的,因为太普通了,这也是大多数人平常出游的时候拍的频率最高的一种照片。关于怎么拍风光的问题我们说过太多次了,我就不再多说了。第一张除了犯了拍风光的大忌,而且还没有注意边角,右下角那是啥?怎么能选出这张照片当自己最满意的一张照片呢?完全不懂。

第四张照片,就是西湖的那张,我能看出那个意思,但需要在后期方面加强一下,这张照片看起来应该是一点后期都没有。但非常值得肯定的是,态度很端正,做到了“横平竖直”。

关于横平竖直我多说两句,不是说所有照片都得横平竖直,但这是在初学阶段必须做到的。只有做到了随心所欲地横平竖直,才能做到随心所欲地不横平竖直。最后应该是你想横平竖直就能横平竖直,你不想横平竖直就正好能“歪”到你想要的角度。所以说,最后,“歪”应该是你的主动选择,而不是因为拍不正所以歪。

在这组照片中最好的就是第五张,但如果是我,我会再往右走几步,把左边那棵树和左下角的那点树枝的倒影让出画面,现在它们看起来太碍眼了……如果能做到,我们就会得到一张特别规整、特别有意境的水乡倒影图。

这两张图都是留白,Lufus 在第 20 课的时候给了两张山本昌男的照片:

这种极简的照片非常需要画质,这个“画质”不光指图像质量,还指画面质感,同时,还需要有设计感,就像是平面设计师画出来的海报一样。但群里这两位朋友的这两张照片太“平”了,我能看懂他们想表现的意境,但并没有表现出来。第一位朋友可以试着后期一下,往山本昌男的那第一张照片上靠一靠,看看效果怎么样。

这两张是准备靠“形式感”取胜的,但很遗憾,都败了……这种形式感的照片唯一的要求就是形式感要足够强,对画面的把握要足够精准。

第一张,吃太阳,太阳如果在两片嘴唇的最中间就会比现在好很多,或者用舌头舔一下太阳也行,其实就是多琢磨琢磨多拍几张的事儿,别嫌麻烦。另外,那个手的动作,这是把两种错位形式的照片(手托太阳和口吞日月)放在一起了。如果想托太阳,就好好儿托太阳,就别吃了,如果想吃太阳,就好好儿吃太阳,就别托了。如果非想让手有点儿什么动作,可以伸出一个手指头,做一个把太阳按进嘴里的动作,手指肚要正好儿贴在太阳的边缘,太阳在两片嘴唇中间。这样的话,这张照片虽然还是很没劲,但至少在拍摄难度上上了一个台阶,而且也会更体面。现在看起来,不伦不类,那只手的动作在逻辑上也说不过去……干嘛呢那是?吃桃酥怕掉渣儿?

第二张也没什么新鲜的,如果决定用这种方法拍这个画面就要做到完全的对称和完全的横平竖直。现在,灯不在正中间,画面左边比右边多了一条灯光,画面整体往右歪,窗外的景色也乱七八糟……如果这些都没注意到,那这张照片在我眼里就只能是一张非常随便的照片。

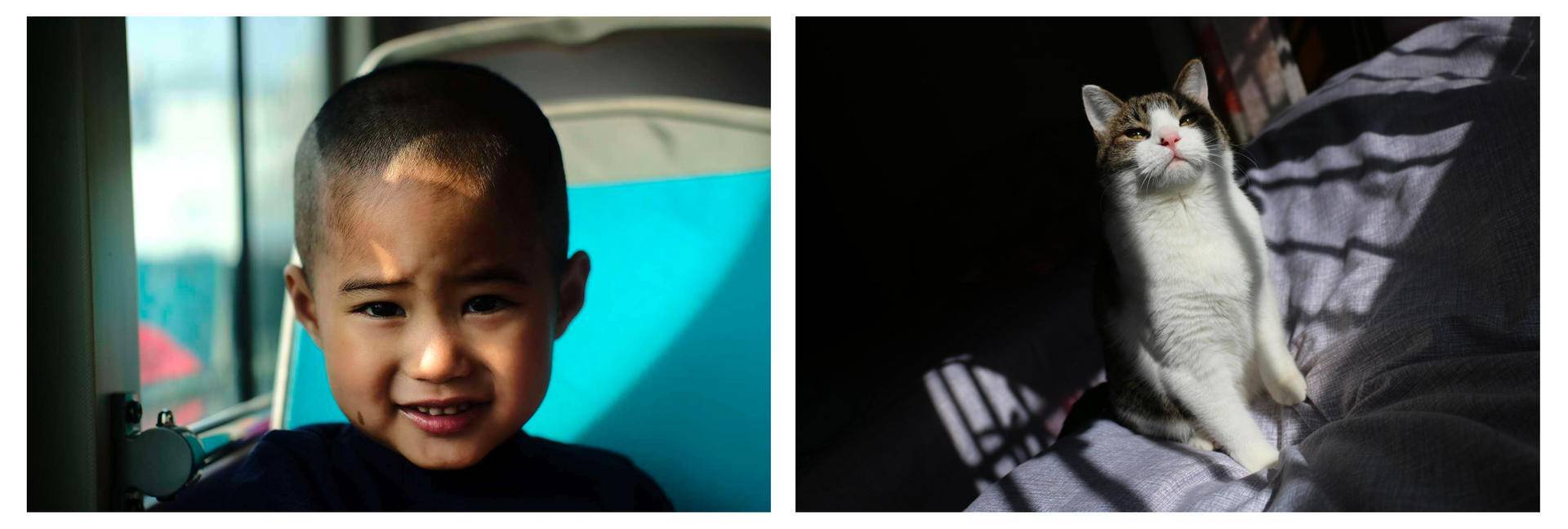

看看大家这次发照片的情况,完全坐实了我的观察,基本没什么正经拍人的照片。我把咪咪也放在讲人的这组,是因为我们之前就说过了,我们拍动物也要像拍人一样。我们看这两张照片,同样的问题,不自然,第一张是表情不自然,第二张是体态不自然。

拍自家孩子和自家小畜生的时候最怕的就是自我感动,这个在课里也反复提到过,自家的,自己怎么拍自己都喜欢,但要让别人也喜欢,就很难了。你看不见的尴尬别人看得见,你感觉不到的别扭别人感觉得到,因为别人对画面中的孩子和猫猫狗狗没有天然的情感带入,别人在最一开始只会用最第三方的视角去评判这张照片的好坏。

而且我们课里讲过,拍活物儿的时候眼神最重要,但这两张照片,孩子的眼睛和咪咪的眼睛,都没有表现出来,这个大问题让光线运用得这么杂乱这个问题都显得没那么要命了。

所以这张就相对来说好很多,光不杂,而且眼神出来了。只是画面重心有点往右下偏,后期的时候可以稍微扭一点点。

这三张,能看出来不是随手拍,应该是正经瞄了一会儿,但拍摄难度太低了,也没太多看点。其实第三张的现场气象非常恢弘,但完全没有拍出来。拍这张照片的朋友甚至都没有等前面的车开远一点拐过那个弯道再拍,如果前面没有车,没有那两块“ P 扁都口 500m 🚻 ”的牌子,没有那块我党的宣传告示牌,本来是可以拍出“万径人踪灭”的那劲儿的……本来是可以拍得非常好的,但现在看起来就非常一般。

这两张照片是那种可以补救的照片,我稍微修了一下,很草,就是让大家大概看个意思。

第一张,应该突出重点。重点是什么?就是那些树和草地上星星点点的灯,至于再远一点儿的那些路灯,基本上是破坏气氛的,前期如果躲不开,就要后期把它们搞掉(虽然我并不赞成这种拍摄态度)。另外,上面黑天的占比太大了,所以我用 16:9 的比例裁了一下,把上面的黑色裁掉了很多。最终就是这个样子:

第二张,光效、构图、意境都有那么一点点意思了,但中间超级显眼的那个白色的大塑料袋是什么鬼?另外,画面右边那些黑漆漆的树是什么鬼?所以我把塑料袋修掉了,把树也给裁到画面之外了,比对着最右边的楼,把画面扭正了一点。最终就是这个样子:

接下来这张是我要讲的倒数第二张图。

这是我很喜欢的一张照片,但是就差一点点就完美了。首先先推荐这位朋友去看看 Martin Parr 的照片,看看差的那一点点是什么。

这张照片,如果能再退后一步(画面两边会更松快一点),如果能再把手机拿高一点(左边的那个戴毛毛帽子的那个女生的毛毛帽子的毛就不会挡住后面的人了),如果能再等一等拍摄时机(等右边的那位大哥走到黑色叉子的最中间,把人头让出在白色的雪地区域,或彻底走出画面,要么再极端一点,等这些人再重新排列组合一次,组合出更协调的构图),那这张照片就是一张“所有元素都在它们应该在的位置上”的照片了。

最后一张照片是个绝对的反面教材:其他地方黑白,一处彩色。我们可以想象如果这张照片是一张完全彩色或完全黑白的照片,我们还能不能注意到那簇小红花儿?我估计是悬了。这就意味着这张照片其实是完全没有重点的。

# 来源

- 极客时间《摄影入门》 (opens new window)专栏笔记