去无方向的信 - 掌控对焦

去无方向的信 - 掌控对焦

# 掌控对焦

# 好照片与自动对焦无光

“在 1960 到 1973 年间,徕兹公司 (LEITZ) 为自动对焦和相应的传感器阵列技术申请了一系列专利;在 1976 年的 'photokina '大会上,徕兹展出了基于之前技术开发的产品 'Correfot ';1978 年,他们又展示了一台具备完全可用的自动对焦系统的单反相机,而其后进展甚缓。

世界上第一台量产的自动对焦民用相机或许可追溯到 ‘ 柯尼卡 (Konica) C35 AF ’ —— 于 1977 年发布的一台便携式 P&S 机 (Point & Shoot)……而随后于 1978 年发布的 宝丽来 (Polaroid) SX-70 则是第一台量产的拥有自动对焦功能的单反相机。

1981 年宾得 (Pentax) 推出的 ME-F 是一台使用机内传感器与带镜头马达的 35mm 规格的自动对焦单反相机;稍后在 1983 年,由 尼康 (Nikon) 推出了 F3 AF,这是他们的第一台自动对焦相机,设计原理跟 ME-F 差不多;时间到了 1985 年,美能达 (Minolta) 发布了第一套完整的可换镜头的自动对焦单反系统 —— Minolta AF,以 Minolta 7000 为代表,可以推动相关的 Minolta AF 镜头群实现自动对焦;紧随其后,尼康和宾得推出了自己的自动对焦系统,同时保持了对于之前系统镜头的兼容性;而更迟一些,在 1987 年发布的 佳能 (Canon) EOS 系统让镜头配置马达以控制光圈与自动对焦,机身则仅传递电子信号。”

—— 摘自 Wikipedia

• Henri Cartier-Bresson 在 1952 年出版了Images à la Sauvette(《决定性瞬间》)。

• 森山大道在 1967 年获得了日本摄影评论家协会新人奖。

• Josef Koudelka 在 1968 年拍摄了苏联入侵布拉格 (Invasion 68: Prague)。

• 石内都在 1969 年获得了木村伊兵卫摄影奖。

• 东松照明在 1975 年出版了《太阳の铅笔》。

• Nan Goldin 在 1986 年出版了 The Ballad of Sexual Dependency。

• Alex Webb 2011 年出版的 The Suffering of Light 的副标题是 " Thirty Years of Photographs ",三十年精选……这本儿画册的封面照片儿是 1981 年拍摄的。

• 被雪藏了五六十年的 Saul Leiter,于 2013 年 11 月 26 日在纽约去世。

......

这所有的荣光,都与自动对焦无关。

前面几封信让你看了不少照片儿,他们都非常好看,他们都不太像我们平常拍的照片儿,他们一看就是那种“大师照片儿”。但我们现在已经比较清楚他们的小伎俩了,至少在技术上已经基本不再神秘了。

他们用阳光十六法则应付室外,他们用阳光十六衍生法则应付室内或暗光环境,牢牢地把住了曝光;他们都有自己非常惯用的镜头,他们非常熟悉自己的镜头焦段的“框”,牢牢地把住了画面取景范围;他们都有一个自己觉得非常舒服的距离,有人选择远远地拍,他就一辈子远远的,有人选择把相机㨃到人脸上拍,他就一辈子㨃人脸。

之前我跟你说过,在绝大多数日常拍摄的情况下,我们只有把相机里所有默认开启的“自动功能”都给关上,才有可能真的拍到一些什么。聊到现在,我们已经基本把所有要靠自己搞定的东西都揽回到我们自己手里了,最后只剩下一个大问题还没有解决,一个非常大的麻烦——对焦。

我们绝大多数人常用自动对焦,然后基本上拍出来的照片儿就是咱们照片儿的那个样儿,但那些摄影大师呢?他们基本都不用自动对焦,或者这么说吧,他们好多人想用都用不了,因为当时没有,他们在没有自动对焦干扰的情况下,拍出来的照片儿就是他们照片儿的那个样儿。所以,这会不会侧面地说明了这么一个事儿:对焦方式会影响照片儿的样子?

我从第十二封信开始铺垫,铺垫到现在,中间聊了那么多那么多,聊定焦镜头,聊变焦镜头,聊距离,聊框,聊“要么横着涂,要么竖着涂”……这一切,都是为了今天,因为自动对焦太要命了,你要摆脱它,越早越好,越快越好。

我先给你看看“自动对焦”的遗毒。

如果你用自动对焦,相机默认会把对焦点放在画面正中心,即便你可以调整对焦点的位置,但基本所有人都会觉得很麻烦,而且,如果拍完一张照片儿,你忘了把对焦点调回到中心,等拍下一张照片儿的时候就容易对焦在不对的地方儿。所以,绝大多数情况下,我们都倾向于把对焦点固定放在画面中心。

自动对焦还有一个特点,它会诱惑你死死地盯着那个对焦点,盯到你眼里只有那个绿色的对焦框,又因为这个绿色的对焦框经常在画面中心,所以慢慢儿地,你会发现,你每一张照片儿的主体都在画面中心,而且除了这个主体之外,再也没有什么别的东西可看了。因为你拍的时候只能看到那个主体,其实也不是因为你只能看见那个主体,而是因为你只能看见那个绿色的对焦框。

上面两张照片儿都不是用自动对焦拍的,但看起来都特别像用自动对焦拍的,为什么?就是因为我之前不会拍照片儿的时候用自动对焦中毒太深了,现在解毒的过程就很费劲。

想要解决这个问题并没有你想象的那么简单,你可能以为有很多种解决方案:比如自动对焦二次构图,先对焦,然后让镜头往左往右或往上往下偏一点儿;比如,反正我现在不用自动对焦,那就强行不把主体放在中间不就行了么,又不是做不到;比如,实在不行就靠后期裁切,把主体放在什么三分点上。

如果你这么想,说明你还没有意识到一个问题,那就是:视觉习惯。

我知道单一主体很无聊,我知道把主体放在中间很无聊,我知道我现在不用自动对焦我很自由,想把主体放在哪儿就放在哪儿,但因为之前用自动对焦拍了太久,我现在前期拍摄的时候,只有主体在中间我看着才舒服。再次强调,即便我非常清楚这样很无聊,但就是很难克服这个视觉习惯。

**对焦方式会影响我们看世界的维度,左右我们看世界的角度,而我们看世界的维度和角度会直接反映在我们拍的照片儿上……**所以,依赖自动对焦的我们,拍出来的照片儿才都那么平庸。

看 Gueorgui Pinkhassov 拍的大鸡。

我很确定他没用自动对焦,因为我知道他拍这张照片儿的时候用的是一台 Leica M 系旁轴相机,所以他只拍一只鸡都可以把画面拍得这么复杂,精巧且简洁的复杂。

你可能会奇怪,这只大白鸡和这张看起来干干净净的照片儿有什么好复杂的?首先,如果是你,你能不能看到这只被一小束阳光打亮鸡头的鸡?其次,你能不能观察到用白色的墙当背景可以凸显出黑色的人影,然后用黑色的人影当背景又可以凸显出这只大白鸡?最后,也是最重要的,你能不能一抬手儿就抓到这个瞬间?

Gueorgui Pinkhassov 有一篇专访,专门儿讲这张照片儿,他说他当时就直觉性地拍了三张,没考虑太多,上面那张成片儿是第一张,第二张大鸡闭眼了,第三张鸡头动了一点点,动进了阴影中,然后他就没有再继续拍了。事实上,他在很多专访里都有谈到这张照片儿,因为这只鸡是摄影界的名鸡,这只鸡就像寇老师的那条狗一样,是 " The Rooster(那只鸡)",不是 a rooster(一只鸡)。

他当时直觉性地拍了三张?他的直觉怎么那么好?这个咱们后面会说到,而现在我们最需要关注的是他“一抬手儿就拍了”。

一抬手儿就拍的话,又没有自动对焦,那他是怎么对上焦的呢?先不说他的相机本身就没有自动对焦的功能,关键是,即便有也显然不行,来不及嘛……但手动对焦更不行,因为在这种情况下,手动对焦一定比自动对焦还要慢,他可是一抬手儿就拍了,拍了三张,最后只有第一张成图了,也就是说,如果没赶上第一张的那个时机,稍微慢一点儿就变成第二三张废片了。

所以他是怎么抓拍到这个一闪而过的瞬间的呢?答案就是:不对焦,因为再快的自动对焦和手动对焦也没有不对焦快。

下面给你举实例说明为什么自动对焦不好使,省得你憋着暗劲跟我杠……顺便,你也可以结合之前讲过的东西想一下,如果不用自动对焦,我们遇到这样的场景能怎么办。

我说我们用自动对焦的时候会习惯性地把对焦点放在中间,你回信说可以用“区域对焦”,这样即便主体不在画面中心也可以对上焦,相机会自己判断应该往哪儿对焦,而且如果用“连续对焦” (AF-C),甚至都不怕主体脱焦,焦点能一直跟住主体跑。

所以现在问题就来了。比如有这么一个场景:

层层叠叠的人,离你很近的人没什么特点,但他们在阴影中,所以你觉得可以用他们当个剪影状的前景。之后,你开始考虑画面真正的重心,你发现街上花车的队伍非常漂亮,在阳光下游动,金灿灿的,你很熟练地把曝光锚点设为了 F16 的标准,且准备好把焦点对在花车上了。就在这时,前景的黑影突然排列出了一组最好的位置关系,互不遮挡且错落有致,你只有不到 1 秒钟的时间,就像 Gueorgui Pinkhassov 拍那只大白鸡的时候一样,你马上举起相机,半按快门自动对焦。

不到一秒种之后,可能会有这么四种不同结果:

- 概率最大:因为前景是前景,离你最近,所以相机会优先考虑对焦在前景上,但前景是大面积的黑影,没有明显的反差,而且光线条件也不好,所以相机的自动对焦系统会“拉风箱”,前前后后地对,死活对不上……拉了 3 秒钟,红色对焦框闪烁,告诉你:“不好意思,没对上”。

- 概率中等:对上了,对上前景了,但你想拍的花车在焦外,被虚化掉了。

- 概率中等:对上了,对上你想对上的花车了,但因为先半按快门自动对焦再全按快门拍摄,延误了拍摄时机,错过了前景黑影最好的排列状态。

- 概率最小:对上了,对上你想对上的花车了,而且前景最好的排列状态奇迹般地持续了两秒钟,所以,你“蒙上的照片儿”的库存里又多了一张让你爱不释手的作品。

如果我看到一个让我爱不释手的场景,我是不会允许自己把这张照片儿交给命运的,因为我的命还挺苦的,通常天不遂我愿十之八九,靠不住。

再来看几个场景:

全都是飘来飘去的白烟,自动对焦拉风箱对不上怎么办?

全都是飘来飘去的白烟,自动对焦拉风箱对不上怎么办?

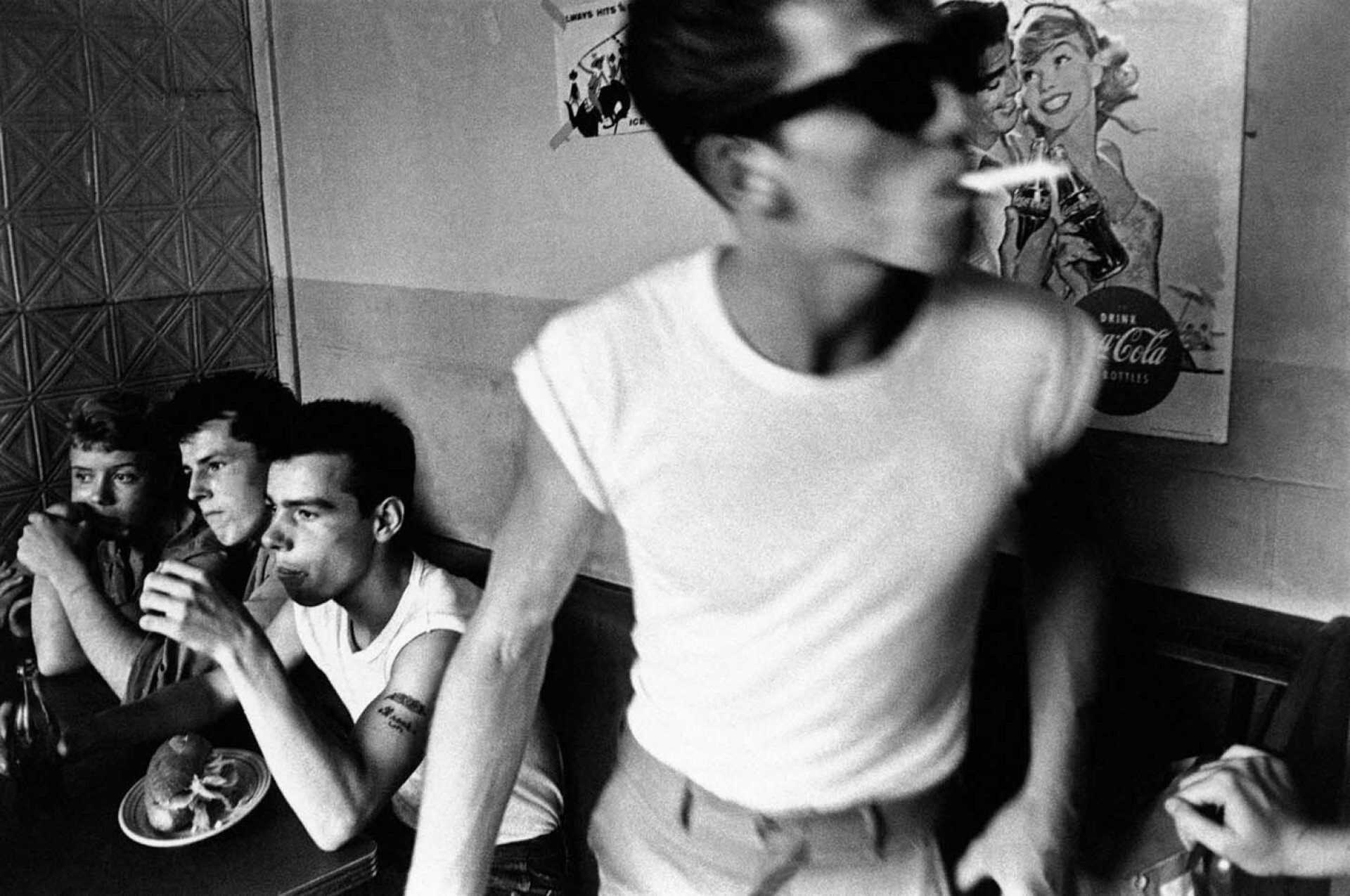

相机怎么能知道我要对焦在左下角的那三个男生身上?

相机怎么能知道我要对焦在左下角的那三个男生身上?

机跟自动对焦说:“对啊你……”自动对焦:“……”

机跟自动对焦说:“对啊你……”自动对焦:“……”

这是话剧演出的后台,光线情况比晚上卧室开一盏小台灯还要暗得多得多,几近伸手不见五指。在这种情况下,我显然没法儿用自动对焦,因为它会拉风箱且对不上,我也不能把那个什么“对焦辅助照明”(就是一对焦就闪出一道橘红色或翠绿色的强光,把前面照亮方便你对焦)打开,我更不能用任何补光设备。

给你看一眼原图:

我用的曝光参数是 1/60s F2.8 ISO1600。

我用的曝光参数是 1/60s F2.8 ISO1600。

后台是非常繁忙且“混乱”的,我不能影响演员备戏,也不能影响工作人员备场,所以,如果他们自顾自忙他们的,那我的 1/60s 就基本是极限,再慢就非常容易糊片儿;我那天带的是一支 24-70mm F2.8,所以 F2.8 是我能用的最大光圈;我在取景器里可以隐约看到一些暗部细节,我知道拍成这样后期可以拉回来,且不会有太多不能看的噪点,所以我保守了一下,没有选择 ISO3200;最后,为了让 F2.8 不出现太严重的虚化效果,我把我的镜头定在了 25mm 焦段,你懂的。

如果现在我能再拍一次会用这组参数 1/30s F5.6 ISO3200, 我冒着糊片儿的危险,更狠地牺牲了快门速度,我冒着画面纯净度下降的危险,更狠地牺牲了 ISO,用于解放两档光圈,为什么?

很多人觉得用手机拍照片儿拍得特别爽,就是因为手机好像掏出来就能拍,不用特别在意“对焦”这个步骤,即便在意,哪怕因为光线不好没能第一时间自动对上焦,但好像看成片儿的最终效果也不是很要命,很难搞出那种因为没对上焦所以明显要不得的照片儿。为什么?因为手机,很难拍出什么虚化效果,除非打开现在什么所谓的“人像模式”和“大光圈模式”,或,让手机离要拍的东西非常近。

所以,现在好像有一个东西变得越来越碍事了,那就是“虚化”……有虚化,我们才可能会讨论是否对上焦了,但如果没有虚化,从前到后都清楚,是不是好像就没有“对没对上焦”的这个问题了呢?

大光圈从来都不是为了突出主题的,大光圈是为了创造视觉效果的…对于绝大多数人来说,如果一个人用大光圈突出主题,大概率会拍出一张特别破的照片儿~

有噪点就有噪点呗,历史上有很多画质“巨差”的名作…如果一张照片儿有了好的框架,一定是先顾大头儿,画质能保证保证,不能保证就算了,如果因为画质错过框架,太亏~

# 使用景深

上面提到说虚化这个东西很碍事,所以,如果我们想不对焦抬起手就拍,如果我们想不对焦也能对上焦,第一个要打倒的就是它。

**回想一下之前聊过的东西,有什么会影响景深?**光圈会影响,镜头焦段会影响,距离(指对焦距离)会影响……其实还有一个“画幅”,但咱们先不讨论这个,后面找时间再说。

首先,光圈。在镜头焦段和对焦距离不变的情况下,光圈越大,景深越浅,虚化程度越强,光圈越小,景深越大,虚化程度越弱;

然后,镜头焦段。在光圈和对焦距离不变的情况下,焦段越长,景深越浅,虚化程度越强,焦段越短,景深越大,虚化程度越弱;

最后,对焦距离。在光圈和镜头焦段不变的情况下,距离越近,景深越浅,虚化程度越强,距离越远,景深越大,虚化程度越弱;

所以,如果我们使用一个较短的焦段,选择一个较小的光圈,再权衡一个相对适中的距离,我们好像就可以得到一个比较大的景深范围……而如果我们得到一个比较大的景深范围,我们好像就基本再也不用担心对焦的问题了。

咱们来看看“景深”这个东西:

我们知道对焦是什么意思,我们无论如何都会有一个对焦点,在这个对焦点上的东西一定是非常清晰的,但其实,在这个点前面一段距离的东西和这个点后面一段距离的东西,也都会是清晰的。这前后两段距离加在一起,就是景深范围,这个范围在光圈、镜头焦段和对焦距离的共同影响下,可大,可小。

我们前面已经看过很多照片儿了,目前看过最多的就是那种老派的新闻纪实照片儿,你会发现一个特点,那就是那些照片儿基本都没有什么虚化效果,基本都是从前到后都清楚,这就是景深范围大的体现。所以,问题来了:**为什么那些摄影师,老把景深范围搞得那么大?**很简单,因为他们懒得对焦,而且,对于他们拍的那种照片儿来说,他们也来不及对焦。

既然那么多伟大的照片儿都是用大景深拍的,既然那么多伟大的摄影师都用大景深来拍照片儿,那我觉得自然非常有必要了解一下为什么会这样。

景深范围大有这么几点好处:

- 虚化程度减弱(或彻底为零)之后,我们更容易注意到画面里,不管是前景还是中景还是背景,有没有没拍全的东西,有没有不该拍上的东西……虚化成一锅粥非常不利于我们观察画面,不利于我们权衡画面细节(当然了,旁轴相机是没有这个问题的);

- 虚化程度减到很弱之后,我们就不用怎么特别考虑对焦的问题了,因为景深范围相对比较大……如果虚化程度为零,那我们就能得到全景深,而如果我们得到了全景深,那就意味着彻底没对焦什么事儿了;

- 如果我们因为大景深或全景深不怎么需要对焦了,我们就可以把相机变成手机了,眼前的一切所见即所得,想什么时候按快门就什么时候按快门……甚至不看取景器也可以拍,因为完全不怕对不上焦了。而,如果我们对我们常用的镜头焦段非常熟悉,我们就会非常清楚镜头的“框”能框出多大范围的画面。最后,所谓的盲拍不过是没看取景器而已,而不是瞎拍,因为取景器早就在你脑子里了。

如果我们想什么时候按快门就什么时候按快门,我们也许就可以有机会拍到这只大白鸡了,不怕他在第二秒的时候闭眼,也不怕他在第三秒的时候藏进阴影中,因为你在第一秒还没过完的时候就已经把快门按下去了。

最后,我们看回到最开始的那张示意图。

图里展示了两种情况,但即便是“大景深”的那种情况,其实也并没有达到“全景深”的程度,如果我们在光线非常充足的室外拍照片儿,我们可以用到 F16,如果镜头焦段再短一点,我们就可以得到一张全景深或差不多是全景深的照片儿。

但是,如果室外光线不好,或者我们压根就是在室内拍照片儿,那就不得已要用更大一些的光圈,而如果光圈大了,那就不得已要有虚化,而如果有虚化了,那就不得已还是要考虑对焦的问题。

上面我们好好儿地说了说“景深”,我们知道景深大一点儿好处很多,但是,遗留了一个问题,那就是:如果不得已搞不出那么大的景深,我们应该怎么办?

你要知道,无论景深有多浅,它也一定会覆盖一部分空间范围。比如说我们用微距镜头开着大光圈儿拍眼睫毛,眼睫毛的尖尖是清楚的,只有尖尖是清楚的,其他部分无论前后都被虚化了。但,那个“尖尖”大概能有个一毫米?我也不清楚,我只知道,即便只有半毫米,那也不是一个点,即便只有半毫米的一半儿,那也是范围。

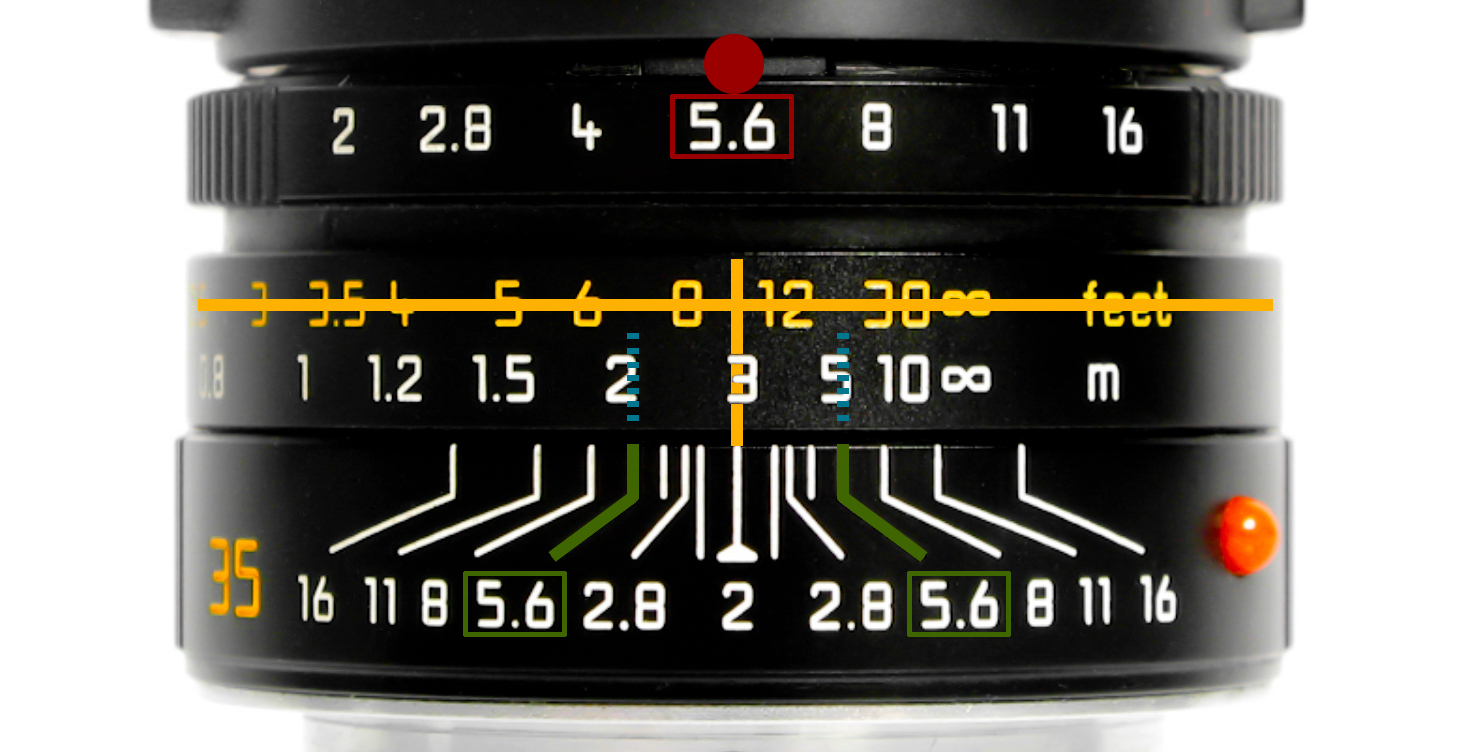

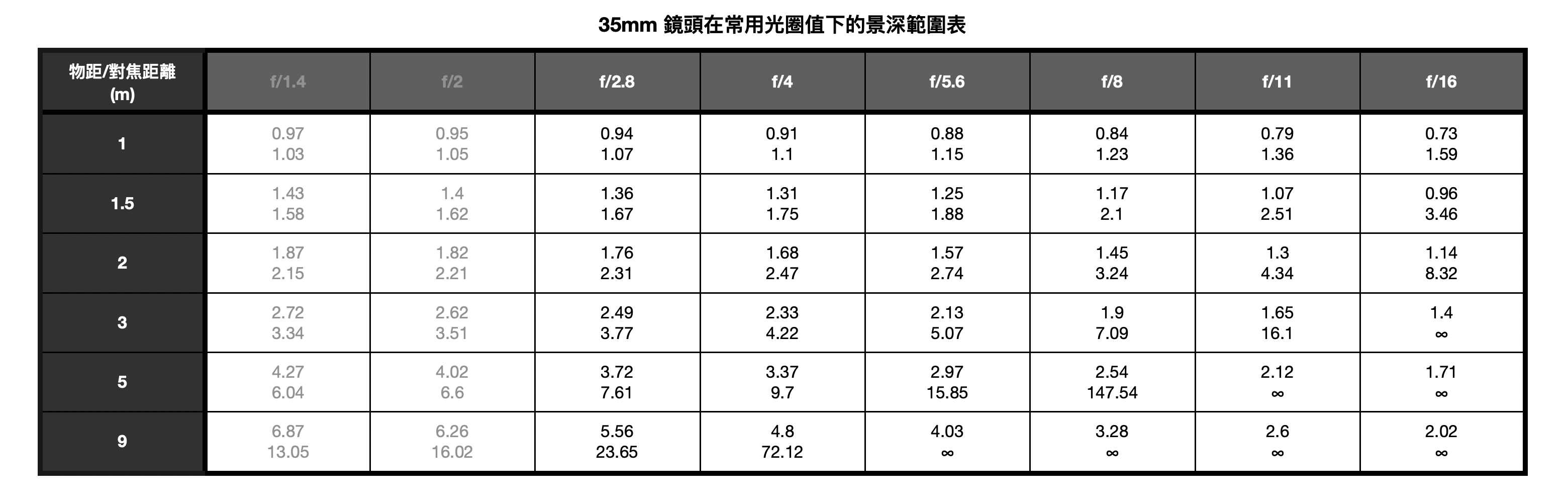

知道景深之后,我们就要聊一聊怎么有效地利用那个范围了。以莱卡的三个镜头为例:

如果我们使用一枚 35mm 镜头,当光圈设置在 F5.6 的时候,如果对焦距离为 3m,那么我们就可以得到 2m-5m 这样的一个景深范围。这意味着,虽然对焦点在 3m 处,但 2m-5m 这个范围内的物体也都会是清晰的。

在这个基础上,我再多聊一句:对焦点在 3m 处,2m-5m 是景深范围,于是我们很容易就可以知道,前景深是 1m(2m-3m),后景深是 2m(3m-5m),后景深比前景深范围大一些。后景深永远比前景深范围大。

好,到了这一步,我就终于可以把铺垫了很久的一个概念提出来了:景深陷阱 (Zone Focusing)。

你拿着一枚 35mm 镜头出门儿拍照片儿,你把光圈值设为 F5.6,你手动对焦,把对焦点固定住设置在了 3m 处,然后你就可以开始在大街上随便溜达了。只要你想拍的东西进入到离你 2m-5m 的范围内,或者你靠自己的移动把你想拍的东西网罗进离你 2m-5m 的范围内,你就可以一抬手儿就按快门儿了,且不必担心对不上焦。

不同焦段的镜头、不同的光圈值、不同的对焦距离的各种组合,对应的是各种不同的景深范围。

拿 28mm 镜头举例,如果光圈设置为 F4,对焦距离设置为 1m,那么我们就会得到一个 0.9m-1.2m (30cm) 的景深范围。实际上,这 30cm 的景深范围是全画幅相机的景深范围,我平常用 RICOH GRⅢ,这是一部 APS-C(半画幅)的小相机,半画幅相机的虚化能力不如全幅相机强,所以半画幅相机的景深范围比全幅相机要大一些,所以对于我来说,我可以得到 0.8m-1.3m (50cm) 的景深范围。

如果距离判断得非常准,我们就可以按这种方法提前设置好对焦距离,凭经验估计出大概的景深范围,然后等机会来了,抬手儿就拍……所以,现在就又跳出来一个问题,也是最后一个亟待解决的问题:怎么判断距离?

# 判断对焦距离

上次遗留了一个问题,有关于距离,我问:怎么才能准确地判断距离?但其实,这已经不是问题了,因为我们之前早早儿地就已经把这个问题给解决掉了。

咱们先来回忆回忆之前说过的东西:

“用定焦镜头,你离一个东西的距离决定着这个东西在画面里的大小占比,所以,如果占比一致,意味着拍摄距离没变。”

“如果能保证镜头焦段和距离基本不变,那么‘框’的取景范围就基本不变,画面中的视觉元素(人、车、花草、路牌、房子、小畜生们)的大小占比也基本不会变……之后,如果我们知道一张照片儿是用什么焦段的镜头拍的,我们就可以通过画面中视觉元素的大小占比反推出‘距离’。”

所以,这就是我之前说让你尽量用定焦镜头练习基本功的原因,这就是我之前说要把变焦镜头当成几枚定焦镜头来用的原因,这就是我之前说你要熟悉自己镜头的“框”的原因,这就是我之前说每个摄影师都有一个自己专属的距离的原因,这就是我之前说即便光圈大有虚化我们也可以“不对焦也能对上焦”的原因。

**这就是我们已经没有“如何判断距离”这个问题了的原因。**举个例子:

我常用 28mm 焦段,我知道如果横构图拍一个人的半身像,我离这个人大概 1.5m 远,所以,现在我想问,我之后再拍人的时候,需要不需要先把相机放在一边,目测一下我离这个人是不是 1.5m 远,然后再拿起相机拍?不需要,因为我只需要保证这个人在我横构图的画面里是半身像的大小就够了……只要他是半身像的大小,只要我没换其他焦段的镜头,我跟他之间的距离就一定是 1.5m 远左右。

而,一旦了解到了这一步,我们就可以提前把对焦距离设置在 1.5m,然后围着这个人随便转随便拍,或者围着其他人随便转随便拍,只要他们在画面里是半身像的大小,我们就想什么时候按快门就什么时候按快门,且不必担心对不上焦。如果我们还有条件能搞到大一些的景深,那么距离也不必过于精确,咱们围着他们转的时候也不必过于小心,远一点点近一点点都不影响。

所以,这就是为什么在 Alex Webb 的那些照片儿里的那些人的大小都差不多,就是因为距离差不多。Alex Webb 在出门之前就可以把对焦距离调好,然后在外拍摄一整天,可以完全不拧对焦环,完全不动对焦距离,因为他只拍这个距离的东西。

另外,他在阳光炽烈的地方拍照片儿,可以用很小的光圈。很小的光圈可以带给他很大的景深范围,所以他当然想怎么拍就怎么拍。没有对焦的事儿干扰他,他就不会被迫只能关注单一主体,他就有足够的精力可以拿来权衡整个画面。也正是因为如此,他的画面才可以那样丰富且复杂。

也正是因为如此,Robert Capa 才可以定格住西班牙士兵中弹的一瞬间,William Klein 才可以抓拍到小男孩举起玩具手枪且假装凶狠的那一幕,Paul Fusco 才可以在行进的火车上记录下沿路的敬意和哀鸣。

即便 Robert Capa 那张照片儿真是摆拍的(历史界和摄影界一直有合理怀疑),我们也还能找出很多很多很多其他利用“景深陷阱”抓取瞬间的例图。

我上次说“判断距离是最后一个亟待解决的问题了”,但注意,这是最后一个“亟待”解决的问题,实际上,还有很多小问题呢……随便举一个例子,比如:我们没有 Leica 的镜头怎么办?或者说我们没有手动镜头怎么办?不是手动镜头就基本不太会有景深标尺,也肯定不会有对焦小突突,怎么办?

# 景深范围表

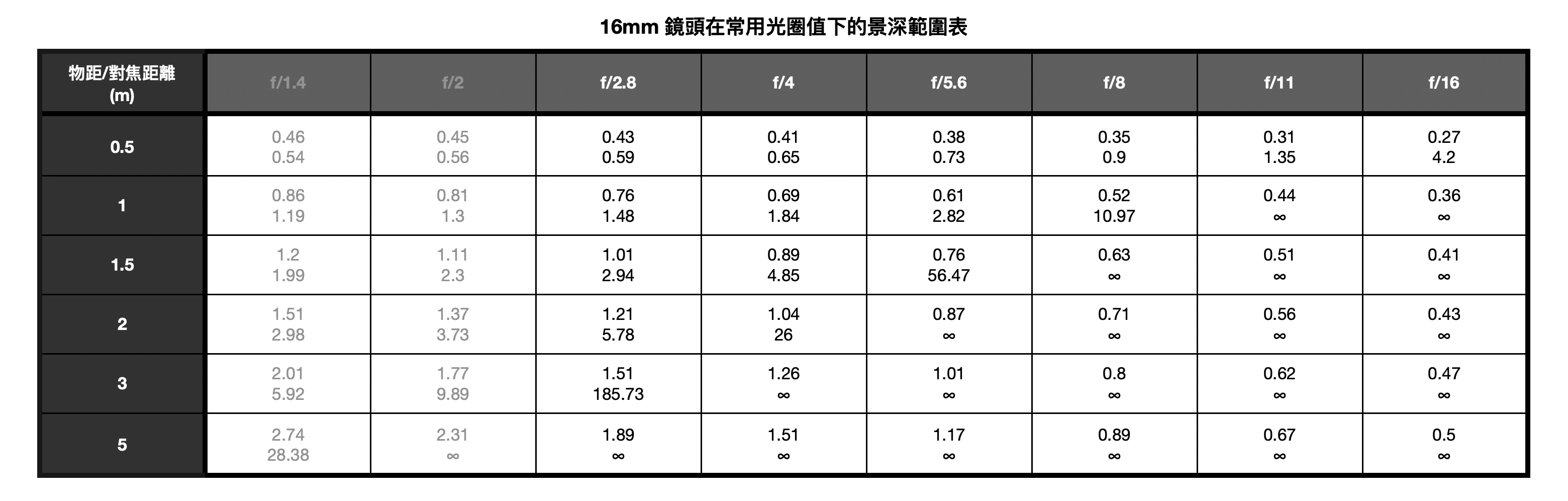

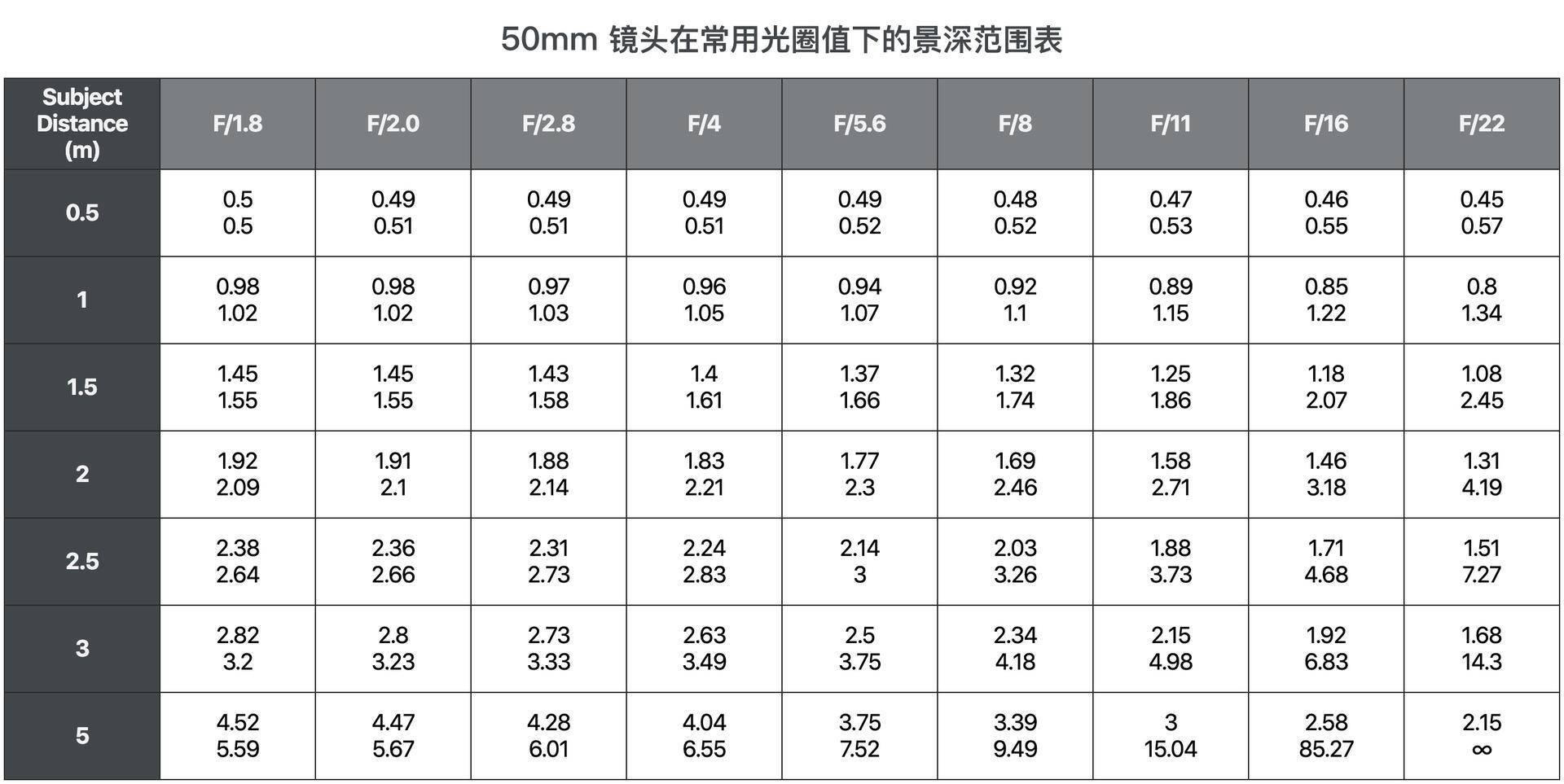

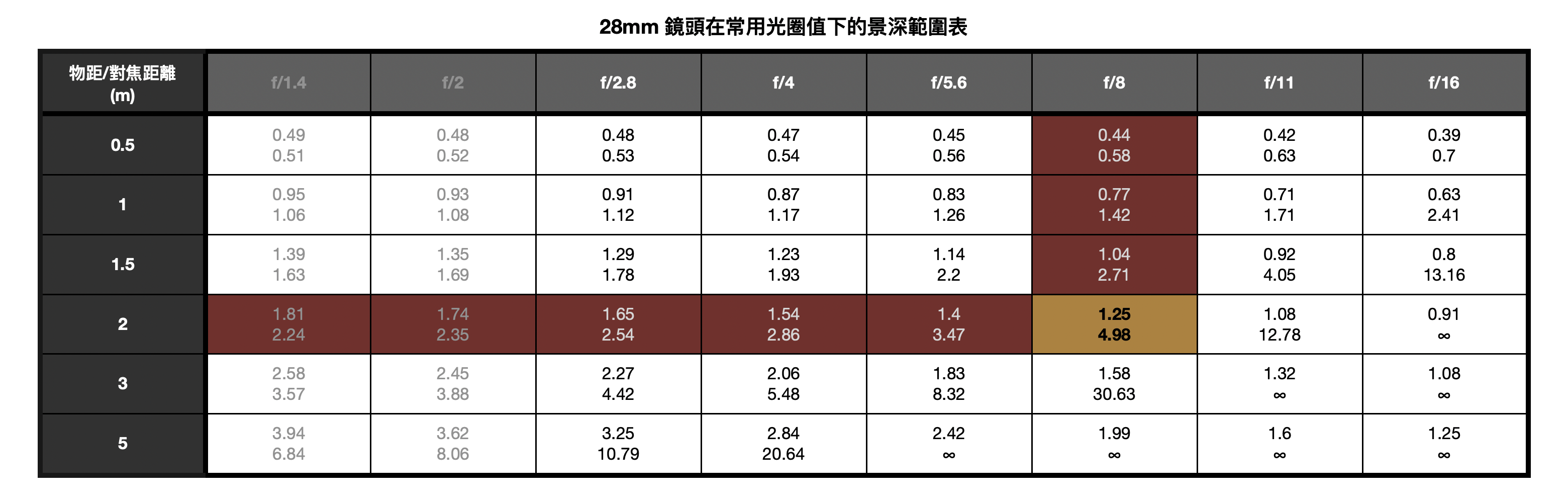

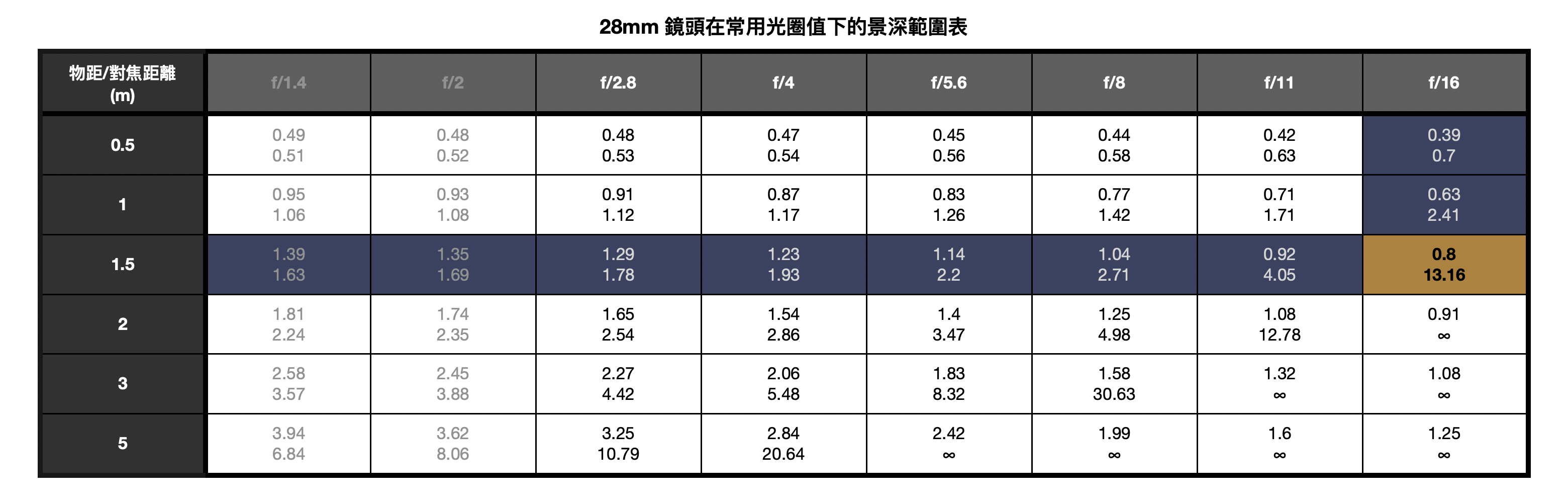

几种常用焦段的镜头在不同的常用光圈值和距离下的景深范围表:

更多焦段景深范围见:https://blog.jtoss.cn/pages/ce8334/#%E7%84%A6%E6%AE%B5

这几张表格要怎么看呢?拿我最喜欢的 28mm 镜头举例:

光圈:F8;对焦距离:2m

光圈:F8;对焦距离:2m

光圈:F16;对焦距离:1.5m

光圈:F16;对焦距离:1.5m

如果我在室外用 28mm 镜头拍照片儿,我可以把光圈设为 F8,然后把对焦距离设在 2m 处,那么,我就大约可以得到一个 1.2m-5m 的景深范围……而如果天气特别好,我可以把光圈设为 F16,对焦距离设在 1.5m 处,这样一来,我就大约可以得到一个 0.8m-13m 的景深范围。

而有了这么大的景深范围,就等于我可以随时举起相机随时按下快门了,因为所有我要拍的东西,基本上不可能在这个距离范围之外……即便在这个范围之外,比如 0.7m 的地方,影像只是没有那么那么实了,会稍微虚一点点,但虚一点点就虚一点点呗,0.6m 的地方更虚一点,但也只是更虚一点点,那一点点根本不碍事。

说回来,虽然这几张表看起来很厉害,但我们需不需要把他们都背下来?显然不必嘛。

首先,我们之前说过,你要逮住一支镜头,逮住一个焦段,把他用烂,所以,于我而言,我只需要看 28mm 的这张表,顶多再看两眼 35mm 的。

接着,即便只看 28mm 的表,我也不需要看所有数据,因为比 F2.8 大的光圈,对于我来说没有任何意义,比 3m 更远的距离,对于我来说也没有任何意义。一般来说,在光线不好的情况下,我比较倾向于用 F5.6,然后我之前也说过,我喜欢 1.5m 这个对焦距离,所以,基本上我只需要看 F5.6/1.5m 的那个数据。另外,我还可以再留意一下 F4 和 F2.8,因为如果光线实在太差,我可能需要把光圈扩大到 F4,甚至 F2.8,光圈变大,景深范围就会变小,所以我需要知道我可移动范围的余量。

然后,在这个基础上再进一步,这些表是针对全画幅相机的,更准确一点来说,是 SONY α 系列的全画幅相机,各家厂商的全幅相机的景深都有不同,但差别很小,可以忽略不计,但问题是,我平常拍照片儿经常用 RICOH GR。GR 是一部 APS-C 画幅的相机,半画幅相机的景深范围跟全画幅相机完全不同,但我不需要再单独看 GR 的景深范围表了,因为半画幅相机的景深比全画幅相机的景深要大得多,尤其是 GR,一台特别没有景深的相机,所以,我只需要知道一点,如果我能比较准确地驾驭距离,半画幅相机会比全画幅相机用着自由得多。

最后,我们真的需要这几张表么?**即便有了这些牛哄哄的数据,照片儿也终究还是拍出来的,不是背出来的……**我是在我脑子里已经基本有概念多远是多远,什么光圈有什么样的景深范围之后才知道这些表的,看到这些表以后,无非是印证了经验和加深了印象,而已。

你根据你自己相机和镜头的情况,可以去下面这个网站上查准确的景深,但记住,想用好景深这个东西,只能是不停地去练习,光背表肯定是不行的。

继续说,每次跟别人说到景深和距离的时候,我都会被问到一个问题:麦哥,我喜欢用 35mm 镜头,如果我想用景深陷阱,在什么距离拍才能拍出最适合这个焦段的画面?

这个问题完全问反了,答案是这样的:你要先知道你想拍什么样的画面,一旦你决定了,有关距离的问题自然就解决了。

之前咱们说过布列松,他喜欢用 50mm 焦段镜头,但他的好多照片儿都特别像是用 35mm 镜头拍出来的。对于他来说,他先选择了镜头焦段,又决定了他想拍的画面,所以距离就不需要讨论了,因为那一定是一个相对特定的距离。或者咱们换个说法,他先决定了他想拍的画面,但是他又不想离他拍的人太近,所以最终选择了 50mm 焦段镜头。

画面、距离、焦段,这三个东西永远是绑在一起的,就像光圈、快门和 ISO 一样,相互扶持,相互制约,其中只要有两个确定了,剩下的那个就会变成没必要再讨论的东西。

我也可以拿自己举个例子,我喜欢用 28mm 焦段镜头,我的视觉习惯让我(或者说限制住我)只能看顺眼一种画面,只有一种画面我看着最舒服,而那种画面代表着 1m-3m 这段距离。再近,我就会觉得画面挤了,再远,我就会觉得画面空了。

而一旦我确定了这个,我心里就很清楚了,我只需要知道 28mm 镜头 F5.6/1.5m 的景深范围,我只需要知道这个,我就能应付绝大部分场景的拍摄了……所以,上面四张表,一共 192 组数据,但只有一个小格子对我来说是有意义的。

你应该发现了,我没有放 50mm 以上焦段的景深范围表,而且,即便是 50mm,我也没有放距离大于 9m 的景深范围数据,因为长焦和远距离都跟景深陷阱没什么关系……另外,普遍意义上讲,注意,别着急打架,是普遍意义上讲,长焦和远距离也基本跟好照片儿没什么关系。

最后了,咱们再说一点,景深陷阱不是用来对焦的,景深陷阱是用来获得自由的:

首先,肯定是时机上的自由,你想什么时候下快门就什么时候下快门,助你不错过你最想要的那个瞬间,再没有“对焦”这个讨厌的东西来干扰你了;

其次,距离上的自由,我喜欢 1.5m 这个“对焦距离”,但并不是说我只喜欢 1.5m 这个特定的距离,我更喜欢的是他能带来的那个景深范围,想往前进一步拍特写,就往前进一步,想往后退一步多带上点环境,就往后退一步,因为我知道我的景深范围给了我这个自由。另外,关于对焦距离的设定,我再多说一句,拍 1.5m 远的东西,不需要把对焦距离死死地定在 1.5m……举个例子你可能就明白了,如果,我在室外用 F16,然后设置了一个 1m 的对焦距离,我肯定是为了不错过离我 0.6m 远发生的一切;

最后,视觉上的自由,我再也不会被那个小小的对焦框吸引走哪怕一丁丁点的注意力了,我看到的永远是整个取景器里的整个画面,我可以有精力平衡构图,我可以有精力框选颜色,我可以有精力注意边角,我可以有精力简化画面……最重要的是,我可以有底气等某一个瞬间的出现,甚至是在不看取景器的情况下。

从对焦的噩梦中醒过来吧,用好景深这个东西吧。景深陷阱虽然是最基础的入门知识,但同时也是最牛逼的技术。

# 来源

- 极客时间《去无方向的信》 (opens new window)专栏笔记