摄影入门 - 基础知识

摄影入门 - 基础知识

# 著名摄影师

Christopher Anderson :《Son》《Pia》

David Chancellor 的《Handle Like Eggs》

川内伦子

Kevin Mullins 拍家庭快照和婚礼纪实

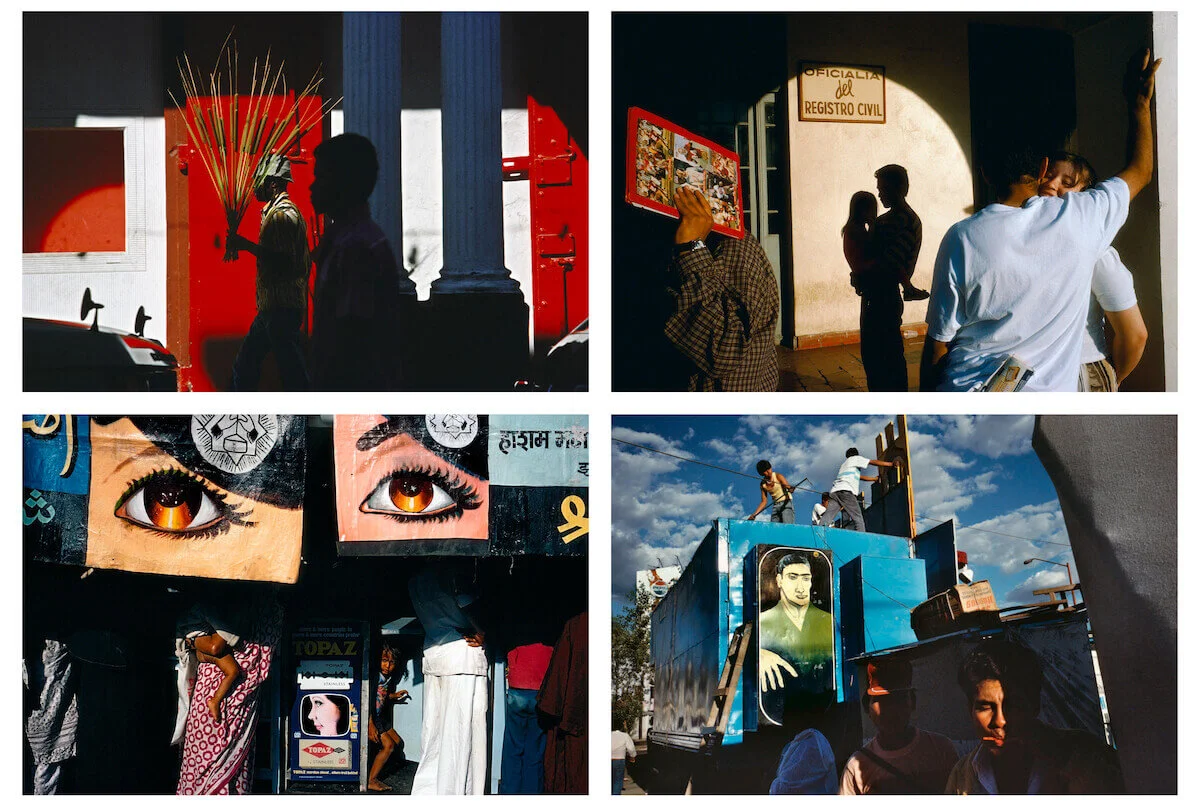

玛格南摄影师 Alex Webb 强烈对比 色彩

滨田英明 日系清新 注重主体 照片明亮甚至微微过曝

玛格南摄影师 Bruce Gilden 闪光灯

Robert Frank:《The Americans》《美国人》

风光摄影攻略:https://mp.weixin.qq.com/s/Wd4LU1EIYmPNtU6-cOd94w 布列松 卡帕 寇德卡

# 光圈

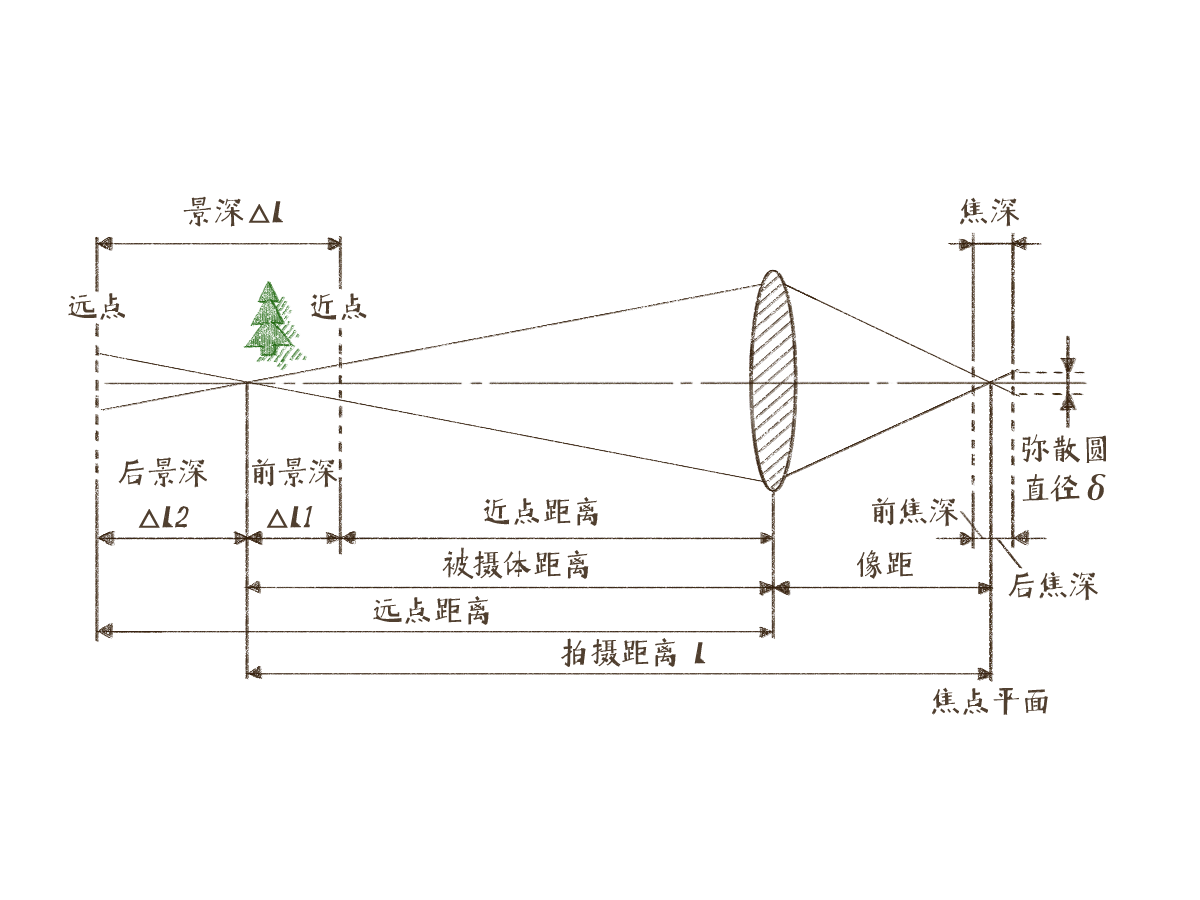

光圈除了可以控制通光量,也可以控制景深 (Depth of Field)。

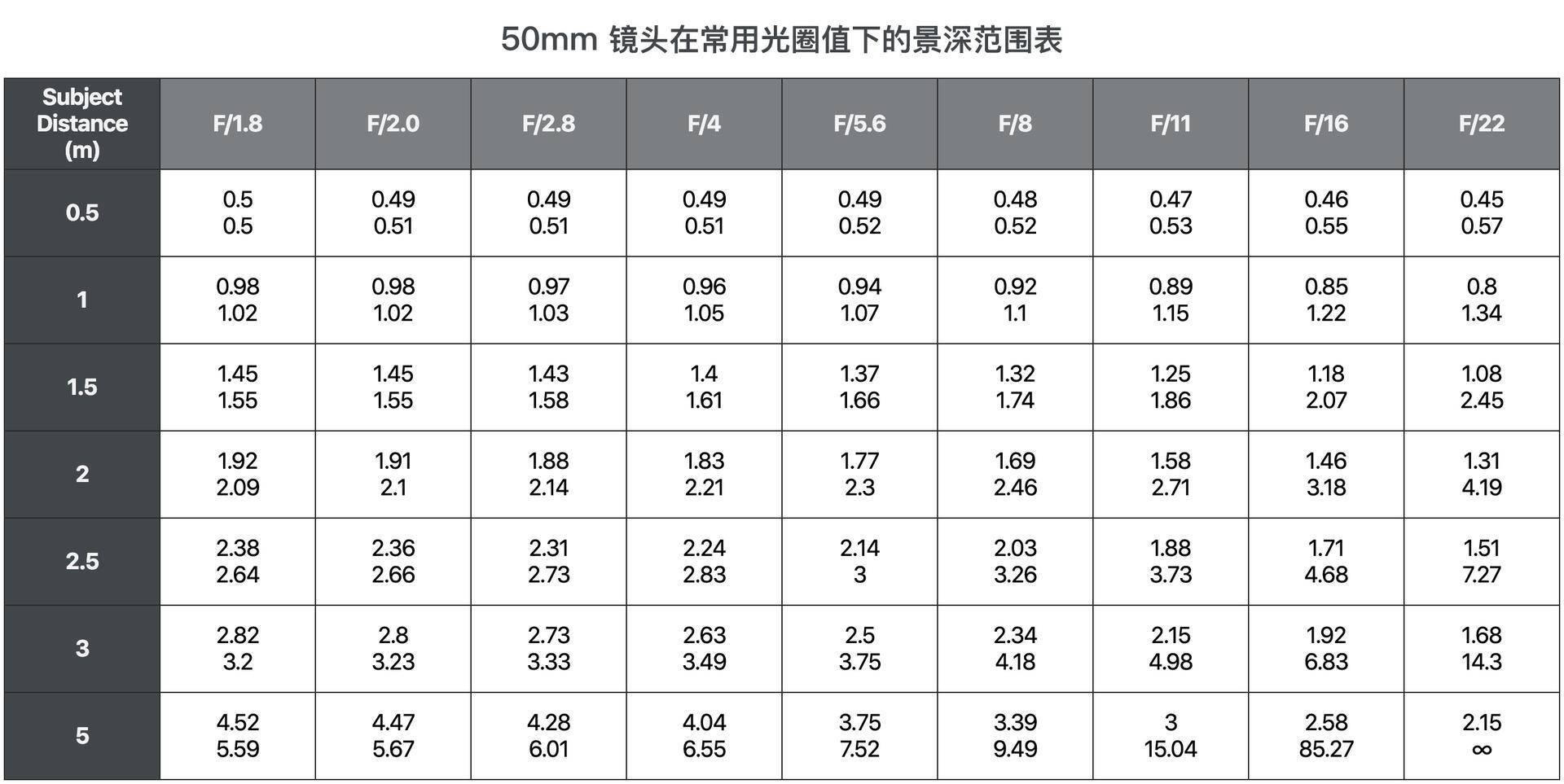

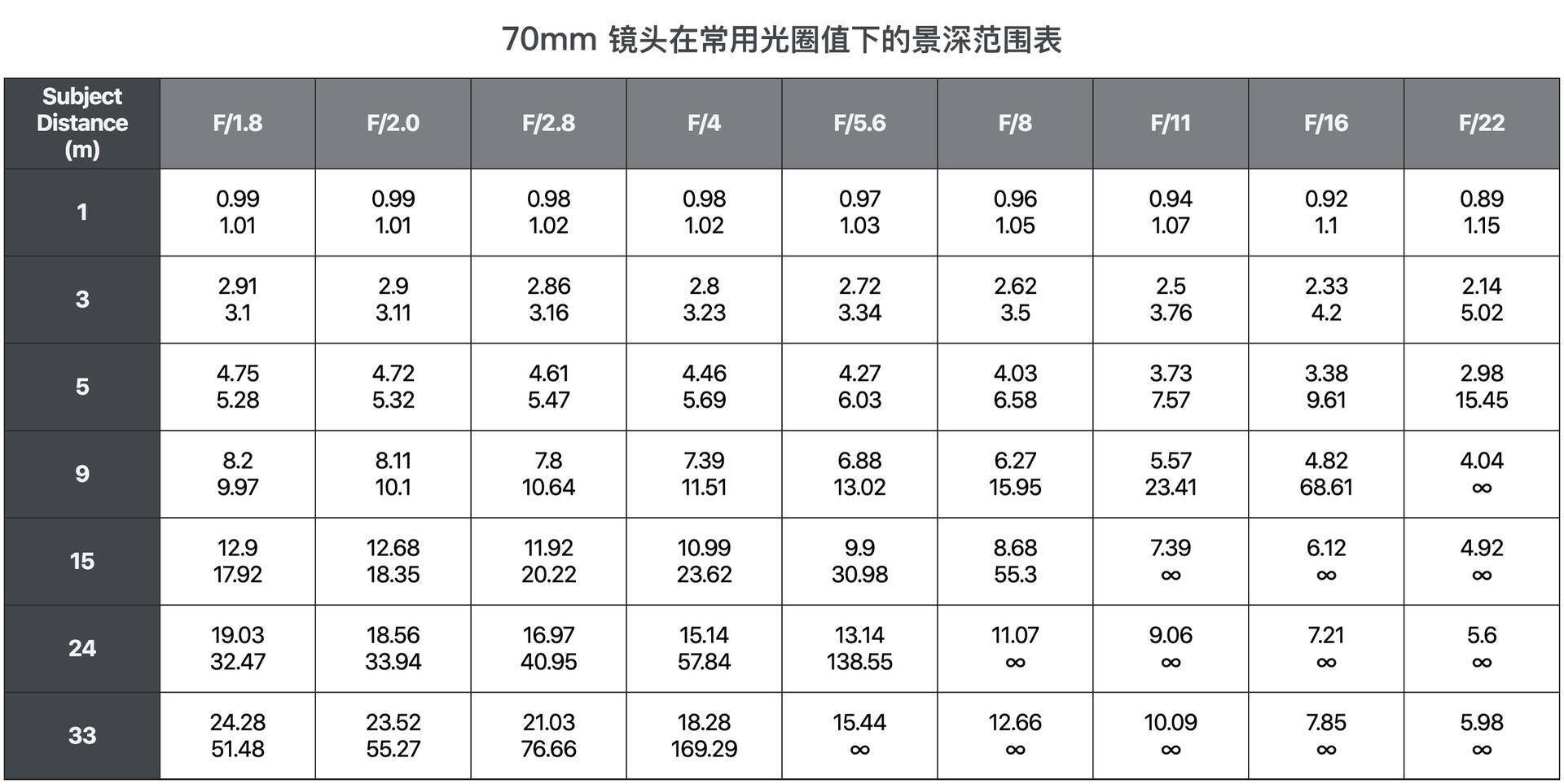

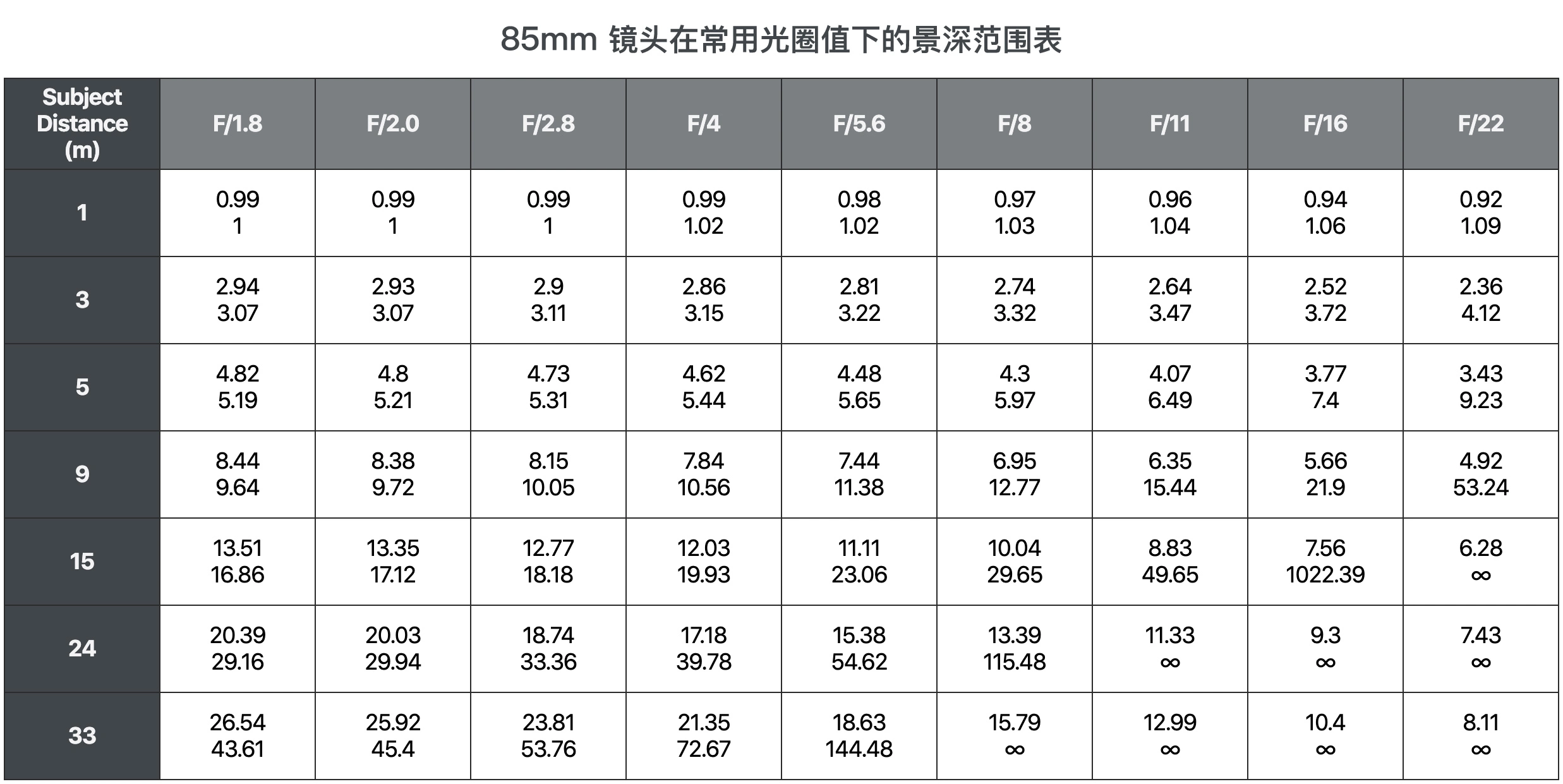

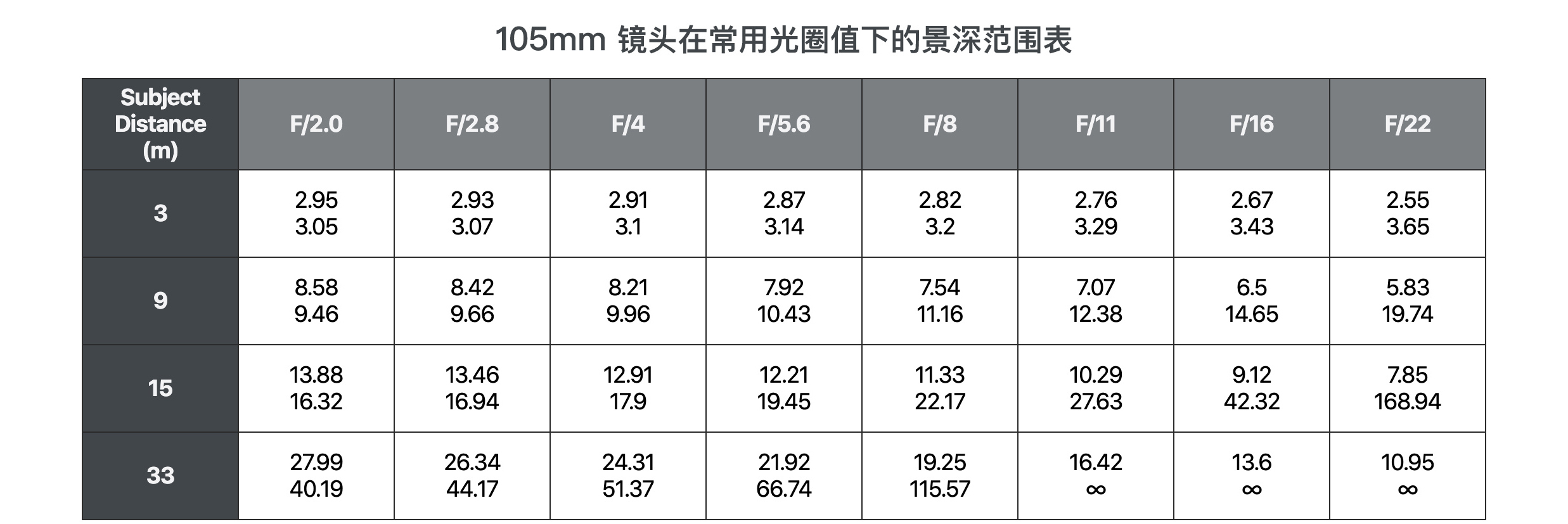

比如,我用一枚 50mm 焦段的镜头,在光圈 F4 的情况下,拍摄距离我 1.5m 远的物体,我把对焦点设置在 1.5m 上,但不仅仅正好在 1.5m 这个点上的物体是清晰的,在距离我 1.4m 到 1.6m 这个距离范围内的物体,也同样会是清晰的。而这 20cm 的距离范围,就是景深。

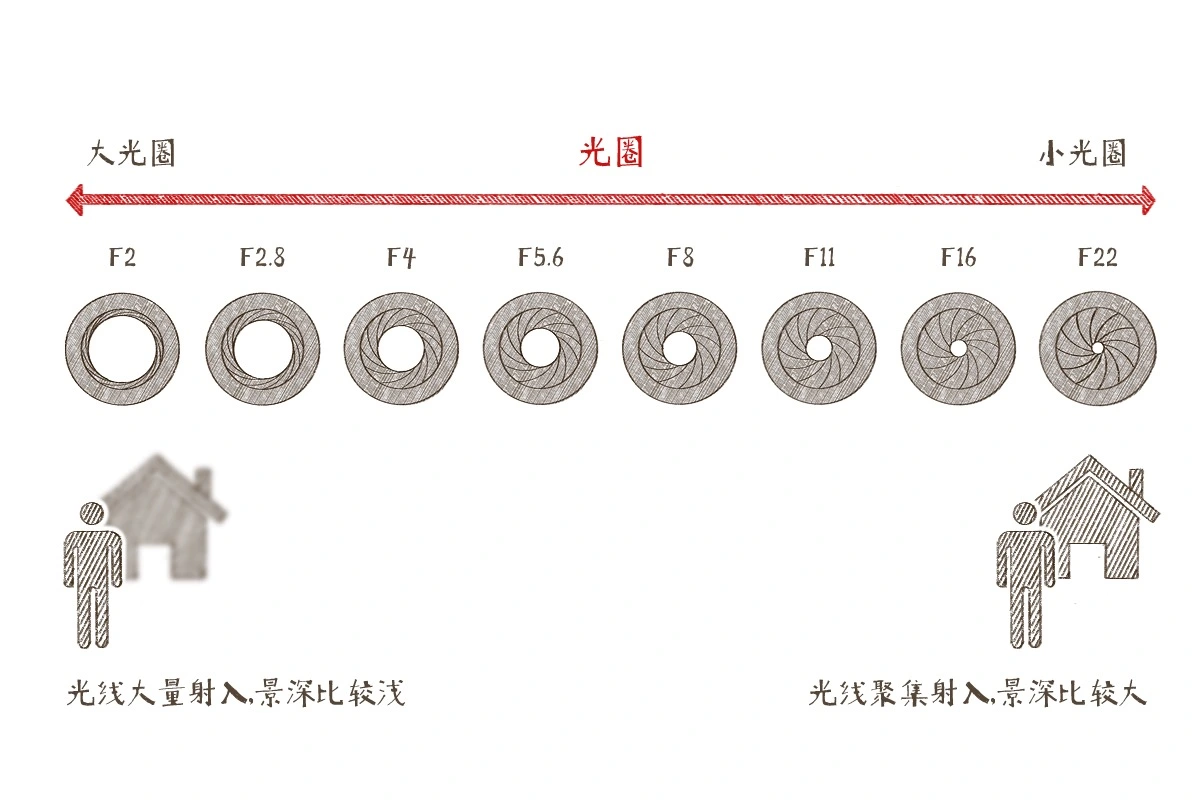

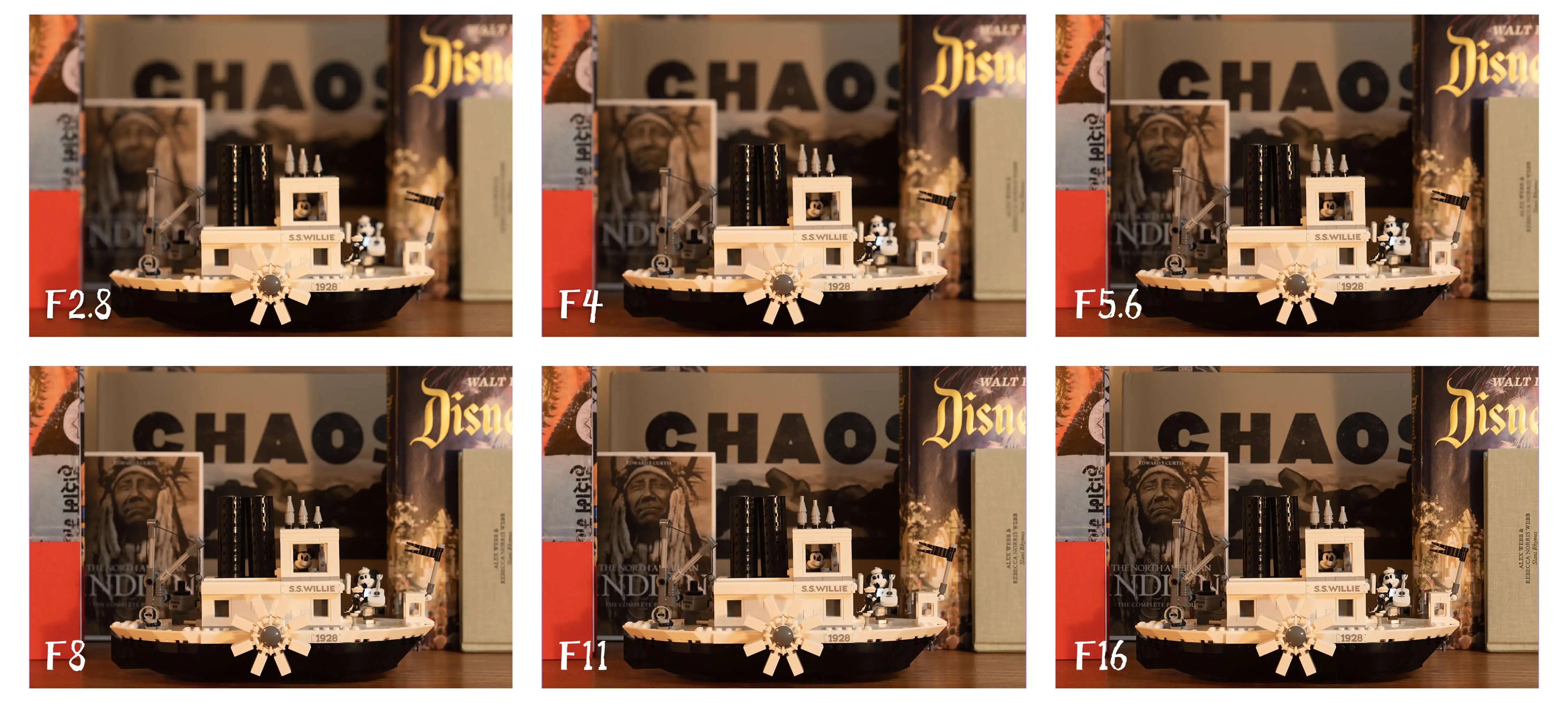

光圈:F 值越大,光圈越小,进光量越少,画面越暗,景深越大(画面越清晰);F 值越小,光圈越大,进光量越多,画面越亮,景深越浅(背景会模糊)。

我们常说的什么背景虚化,其实就是大光圈搞出来的,好多人最早买相机的原因之一就是为了拍出那种照片。虚化这个东西对大家有着特别的吸引力,原因就在于它不同于我们日常的视觉体验,能让我们创造出独特的视觉效果。除了让背景虚化,有创意的摄影师们也会利用景深的原理,让前景虚化,作为创意手段。

总而言之,一个合格的摄影师可以恰当利用镜头虚化所带来的视觉效果,主动控制虚化范围,来拍摄独特的作品。

如今,各路手机的相机 App 里也都有了人像模式 (Portrait Mode) 或者大光圈模式 (Aperture Mode/Bokeh),靠算法模拟光学虚化,以制造柔美的模糊背景。但不得不说,虚化原本只是相机镜头的光学特性,而大家如今对它过分的追求,让“虚化”变成了一股“妖风”,也让越来越多的糖水片大行其道。

虽然大光圈被无数职业摄影师所厌恶,但依然有很多惯用大光圈的摄影师,利用这一特性拍摄出了好多优秀的作品,比如川内伦子。她会巧妙地利用背景虚化突出拍摄主体,而足够近的距离也会诱导观众去关注被摄物体更细微的纹理、质感、形状等,然后利用大家对这些内容的关注,来传达自己细微、温柔、童真之类的情绪。应该说,背景虚化从来不是单纯地为了屏蔽画面中的干扰因素而存在的,虚化的背景本身也要作为画面中的一部分进入我们的考量范围。在川内伦子的照片里,我们能清楚地发现虚化掉的背景更像是纯净的色块儿,让画面更加简洁。

但对于新闻摄影或纪实摄影来说,小光圈可以说是标配,因为摄影师首先要保证的就是画面内容的完整性,该拍到的东西一定要都拍到。这自然导致了摄影师会选择小光圈,没有那么多虚化,从前到后通通透透清清楚楚,比如布列松、卡帕、寇德卡等一众纪实系摄影师。

景深陷阱也叫陷阱对焦,指的是在手动对焦的情况下,提前预估被摄主体与相机之间的距离,利用镜头小光圈所带来的更大的景深范围,在被摄主体进入这个景深范围时,不需要再临时对焦,而直接进行拍摄。

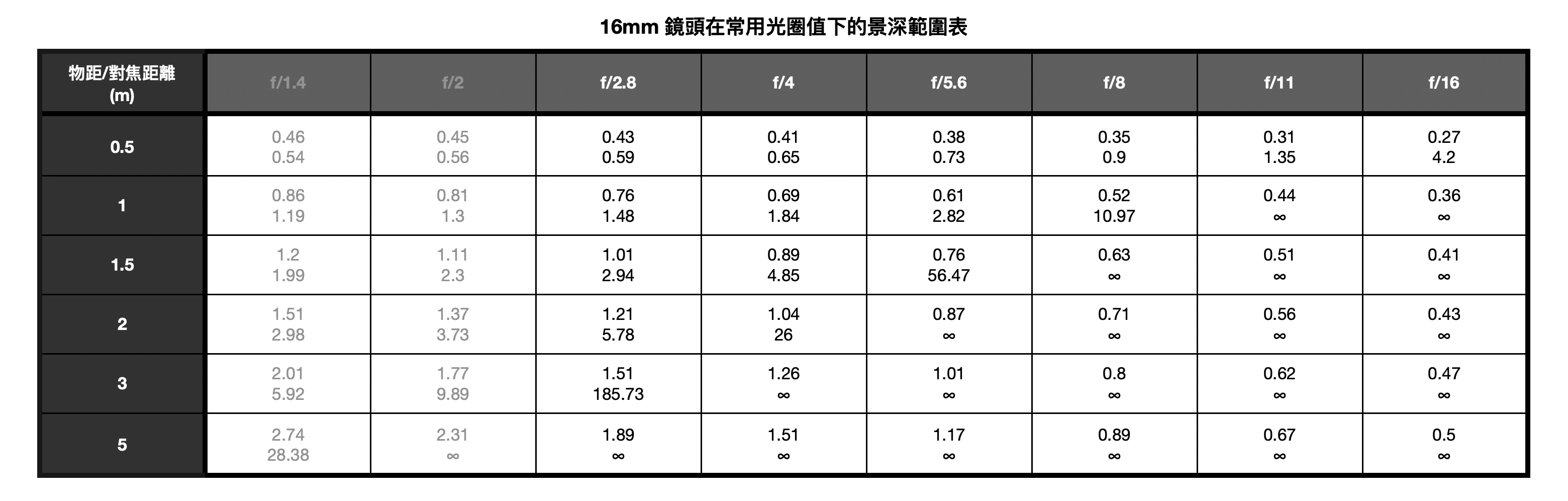

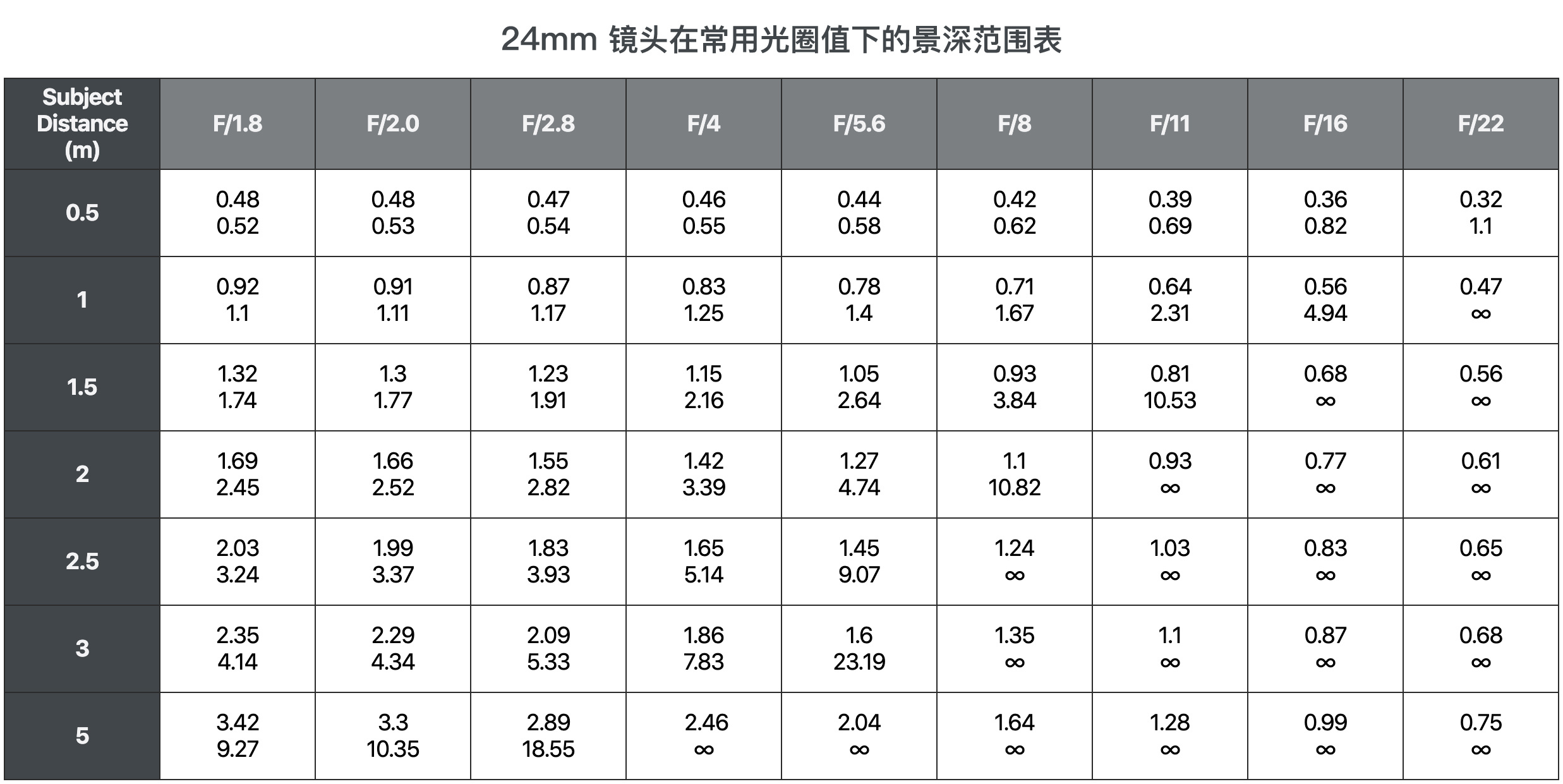

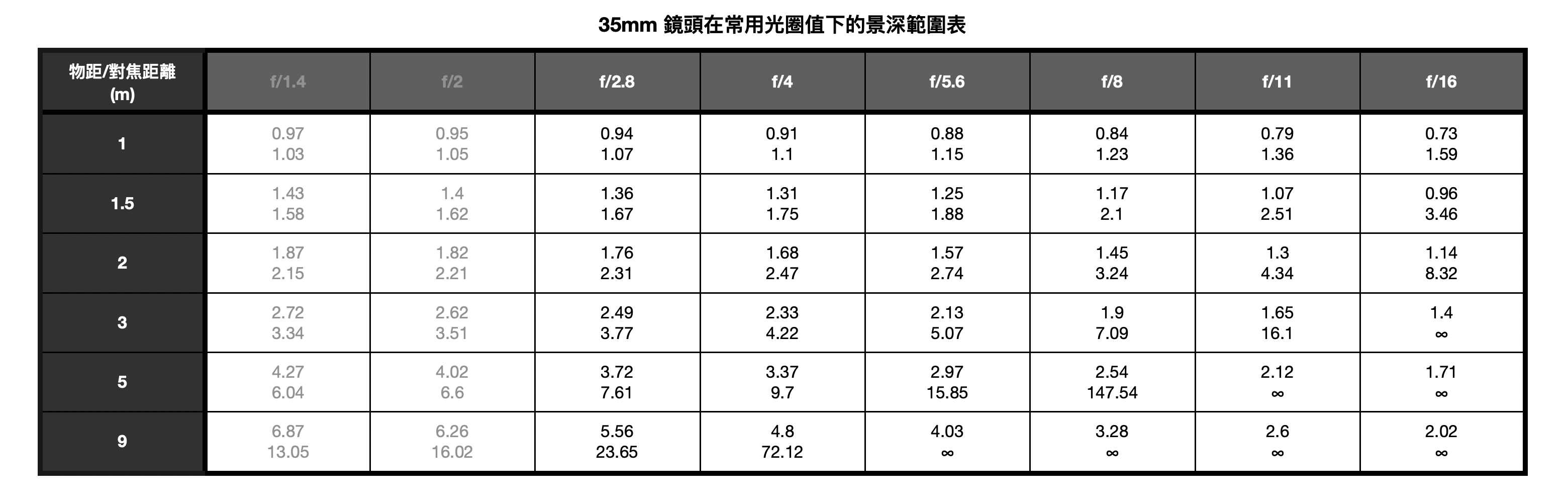

比如:我用一枚 28mm 的镜头,F16 的小光圈,把对焦点提前设置在距离我 1.5m 远的地方,由于 28mm 的镜头在光圈 F16 的时候,本身自带的景深范围是 0.8m-15m,也就是说,尽管我的焦点设置在了离我 1.5m 远的那个点上,但实际拍摄的时候,所有落在 0.8m-15m 这个距离范围内的物体都是清晰的,因此我根本不用花时间让相机进行对焦。

这样做的好处是,在实际拍摄的过程中,我们可以完全省略对焦这一环节,只需要利用“景深范围内所有物体都是清晰的”这一光学特性,就可以提前构图,可以手起刀落迅速拍摄而不用半按快门等待相机进行自动对焦。

再快的自动对焦,也没有不对焦快。实际拍摄时,哪怕 0.1s 的耽搁都会让你眼睁睁地看着画面转瞬即逝。景深陷阱是所有熟练掌握相机操作的摄影师在拍摄的时候常用的技术手段,只需要提前设置好光圈,就可以专注于构图,等待拍摄时机到来,直接按快门,不用再担心照片是否合焦。为了保证足够大的景深范围,小光圈自然也就是陷阱对焦的标配。

虽然现在各大相机厂商在自动对焦的速度和精度这两块儿下了很大的功夫,比如 SONY 的 α7R Ⅳ,567 个相位对焦点,425 个对比度检测对焦点,全时眼控对焦,最快对焦速度零点几秒,但很多时候,我们差的就是那零点几秒,就是那半按快门等待相机自动合焦的瞬间……我们经常会说,“一旦你看见了,你就拍不到了”,说的就是这零点几秒的事儿。拍小动物,拍孩子,抓拍人脸上瞬息万变的表情、神态,还有人物的动作、体态,没有那零点几秒的对焦时间预留给你,所见的一切都会转瞬即逝,所以这时景深陷阱就变得非常好用了。

拍照片拍到最后经常靠的是直觉,这个直觉来自于长时间的视觉训练,可能一刹那间,你敏感的眼睛就会告诉你,眼前出现的这个画面构图是正确的,取景器里出现的元素都在它们应该在的位置上了,而在这个时候,你根本不会有时间再去慢慢思考,慢慢构图,慢慢调整光圈,然后慢慢对焦。

在你熟练掌握景深陷阱的用法后,你只需要心无旁骛地时刻关注取景器,当你觉得取景器里的一切都对了,或者说在你预判取景器里的一切马上就要都对了的时候,直接按下快门,就不会再有错失机会和画面的烦恼了。

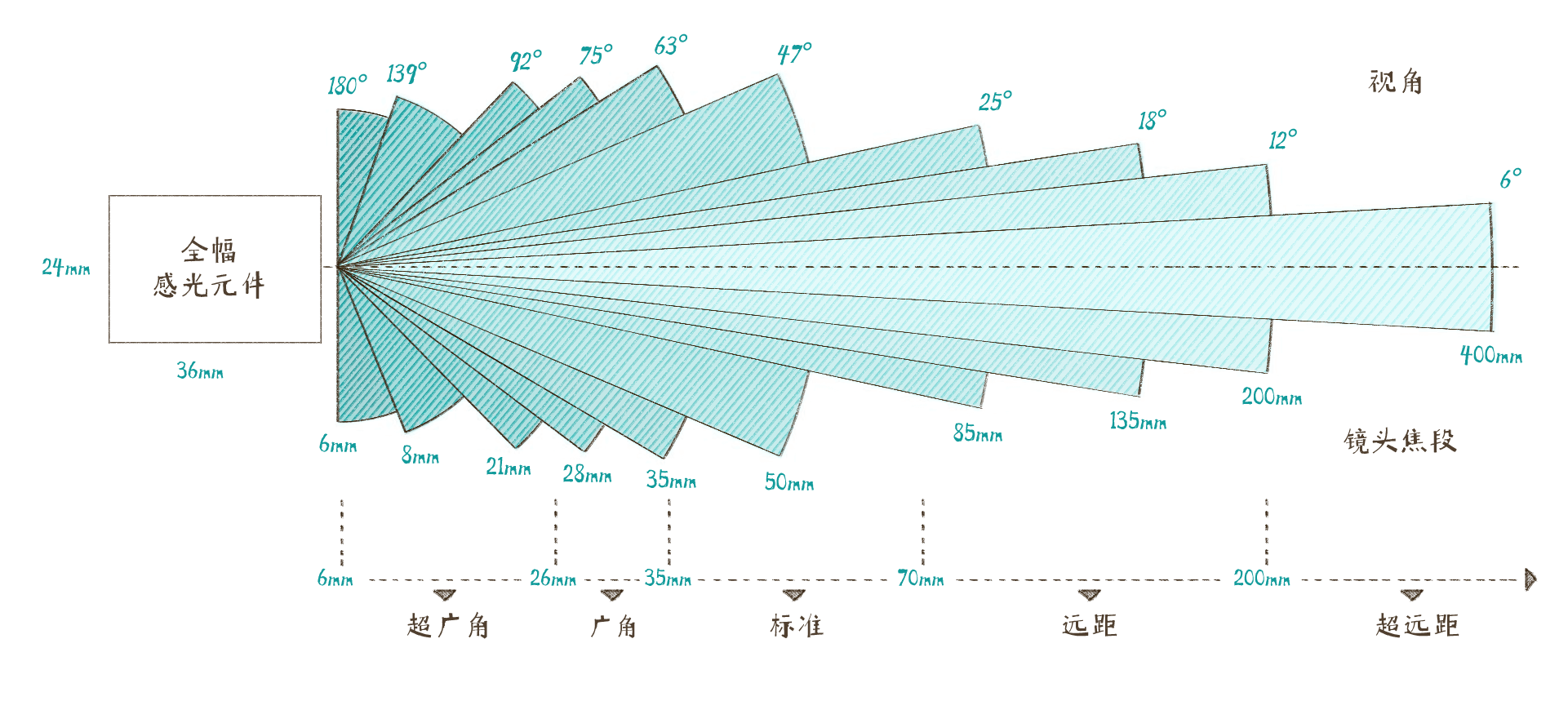

# 焦段

我们先来看一看下面这张图,这是不同焦段镜头的不同视角,广角镜头的视角非常广,但拍不了那么远,长焦镜头虽然拍得远,跟望远镜似的,但是视角非常窄:

我们再来看一张实拍例图:

焦段:镜头焦段越长(数字越大),景深越浅,视角越窄;镜头焦段越短(数字越小),景深越大,视角越广。这也就是为什么主流新闻摄影大都使用小广角或者标准镜头进行拍摄 (24mm-70mm)。

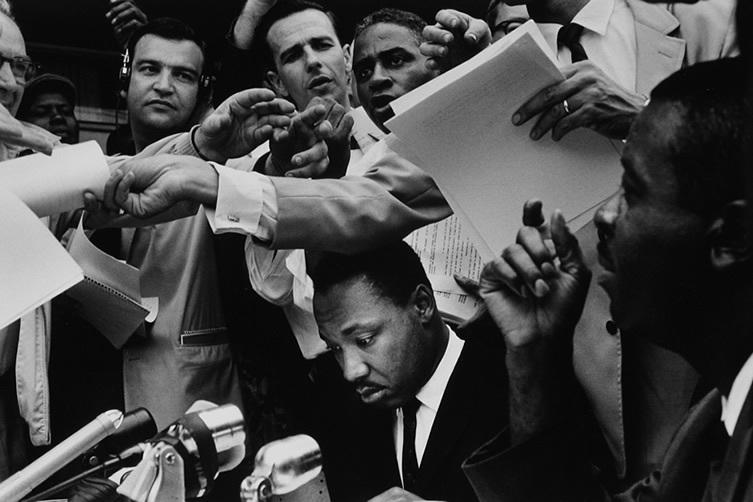

这是 Bruce Davidson 拍摄的马丁·路德·金。观察画面我们可以发现,通过使用 28mm 小广角镜头配合小光圈,保证了摄影师在离主体(中间下方麦克风前的马丁·路德·金)足够近时,也能拥有全景深的景深范围。最右侧黑人离摄影师不到半米,但依然能和背景一样保持足够的清晰,这就是广角镜头带来的好处。如果换成长焦镜头远距离拍摄,就不会有这样的临场感,身后的工作人员也会由于浅景深而被模糊成一片。

广角和标准镜头,因其自带的大景深范围,使得摄影师在抵近拍摄时也能更容易地保证画面从近到远都保持可接受的清晰度。配合小光圈使用,加上景深陷阱,使得快拍变得更加得心应手,让摄影师可以完全忽略“对焦”这件事,专注于取景器,进行复杂构图。这些特性结合在一起,就让短焦段镜头成为了新闻摄影和纪实摄影的首选。

Alex Webb 习惯用 35mm 的标准镜头。观察画面我们可以发现,他把对焦点大概设置在右侧第二个被阳光照亮的白人小孩处。利用小光圈, 他得到了全景深的景深范围,35mm 镜头也保证了尽管他把对焦点设置在了远处,但前景两个黑人小孩儿的半身也足够清晰。

长焦镜头就是能把离我们很远的画面给拉近的镜头。而因为景深浅,所以就很容易制造虚化效果,拍摄人像的时候通常能把背景完全虚掉。加上它相比广角镜头,透视变形较小,拍到的人物更像我们眼睛实际看到的人物大小和透视状态,因此很多摄影师就喜欢用长焦镜头来拍摄人像特写。

这张照片拍的也是马丁·路德·金被一堆人围着,跟 Bruce Davidson 那张不一样的是,这张是用长焦镜头拍的。很明显,由于没有广角镜头的那种景深透视,照片本身就少了广角镜头能给人带来的临场感,看起来很平实,没有戏剧张力了。那又由于视角很窄,画面虽然更有效地突出了拍摄主体,但照片里只有马丁·路德·金这一个完整人物,背景里的其他人都被裁切掉了,因为长焦镜头能拍到的画面范围非常有限。

长焦镜头还有另外一个特点,就是可以压缩画面,压缩空间感。长焦镜头有压缩空间感的功能,把前景中景背景强行压成一层,减小他们在画面里的距离感。如果我们想平衡主体和背景的视觉大小关系,平衡主体和背景的视觉前后关系,通常都能靠使用不同焦段的镜头来实现。

上面这张照片,这俩狮子看起来贴在一起了,但其实并不是这样,这就是因为长焦镜头有压缩空间感的功能,把前景中景背景强行压成一层,减小他们在画面里的距离感。在拍野生动物的时候,我们很难跑它们跟前拍去,只能离老远拿一长焦狙它们。另外,由于长焦镜头成像的景深很浅,所以摄影师可以比较容易地模糊掉背景,主体合焦,分毫毕现,让大家的注意力都集中在小辛巴身上,而辛巴后面的木法沙,就糊掉了,那就是个背景墙。

说到压缩空间感,我们可以再来看一组实拍例图:

这是用不同焦段拍摄同一主体,同时还要保证这个主体在画面中的占比不变。我们可以观察一下背景。随着焦段越来越长,画面视角越来越窄,虽然主体大小没有变,但背景能拍到的东西越来越少。拿第一张 16mm 的跟最后一张 200mm 的对比,我们再翻回头去看一看马丁·路德·金那两张,你就明白什么叫视角窄了。另外,除了视角窄之外,注意看这个塑料雕塑的右边,有一块 MOUSSY 的广告牌,画面中这个塑料雕塑的大小没有变,但随着焦段越来越长,那块 MOUSSY 的广告牌越来越大。而且,在 16mm 的时候,我们能看出来雕塑和广告牌非常明显的前后关系,但在 200mm 的时候,这种距离感就不那么明显。所以,如果我们想平衡主体和背景的视觉大小关系,平衡主体和背景的视觉前后关系,通常都能靠使用不同焦段的镜头来实现。

总结一下就是,长焦镜头由于景深浅、视角窄、畸变小,广泛应用在特写拍摄上。因为景深太浅,所以摄影师很难通过设置景深陷阱的方式用它来快拍,基本都是离得比较远的那种,然后更多依赖自动对焦,所以野生动物、星星月亮、打鸟采荷,拍这些离我们有距离的东西,通常首选都是长焦镜头。

但这样的规律也不是一成不变的,比如我们来看下面这几张图:

照片的景深跟感光元件的大小有关,简单说,就是底(感光元件)越大,景深越浅,底越小,景深越大。

通过对镜头焦段的了解,配合对光圈和景深陷阱的使用,摄影师可以在不同题材、不同拍摄环境中引导大家关注他想要大家关注到的视觉重心。

不同焦段镜头在常用光圈下的景深范围:

# 快门

快门是相机里用来控制光线照射在感光元件上时间长短的装置。换句话说,快门控制的就是曝光时间的长短。

在其他参数不变的情况下:

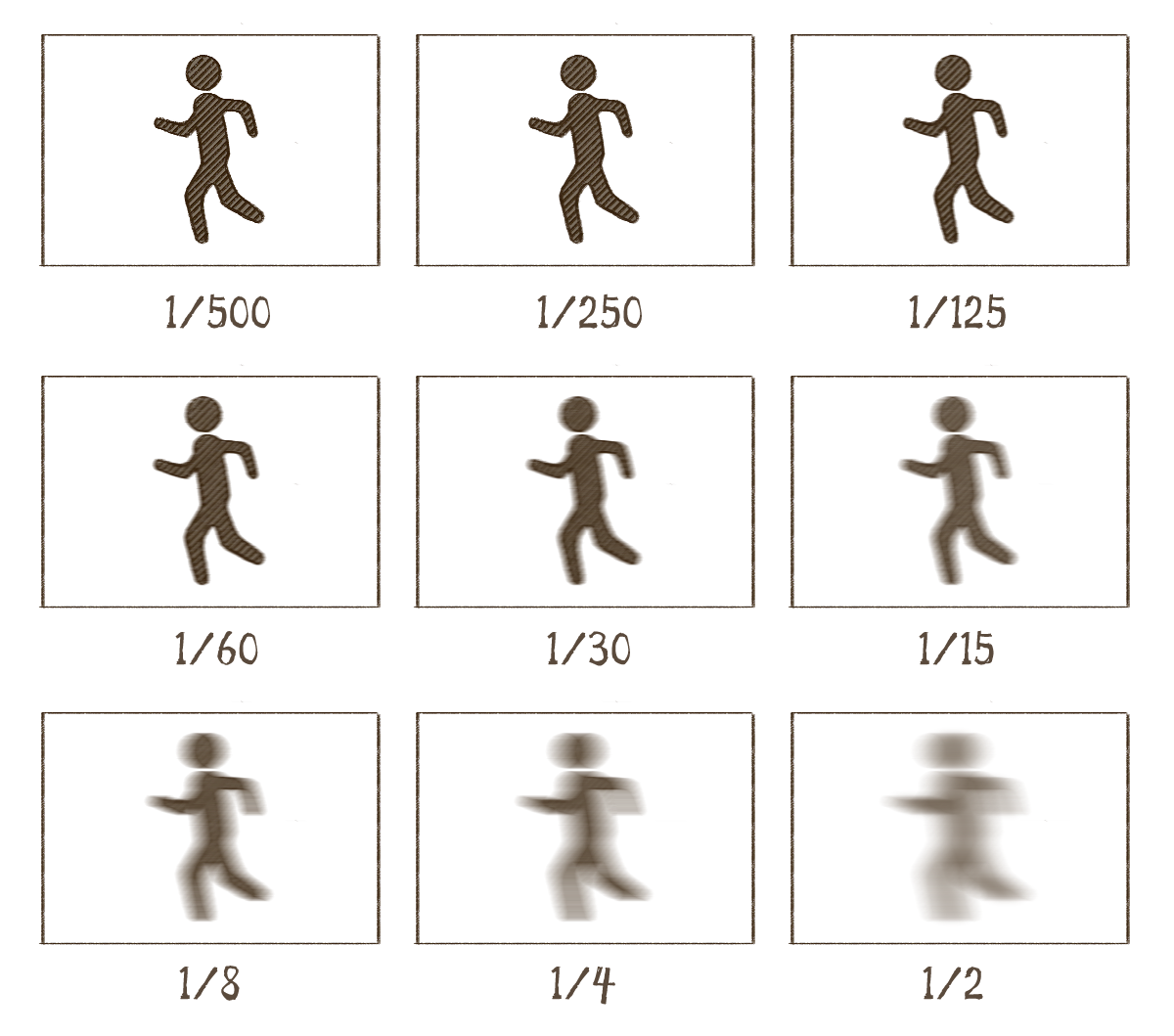

快门速度越快,等于一次快门帘打开的时间越短,等于传感器接收到的光线越少,等于曝光时间越短,等于画面越暗,也基本等于画面会更“实”,不容易出现被摄物的拖影,不怕手抖患者,不容易拍虚。

而快门速度越慢,等于一次拍摄的时间越长,等于传感器接收到的光线越多,等于曝光时间越长,等于画面越亮,容易出现被摄物的拖影,容易拍“虚”。当快门慢到一定程度,就会用到三脚架,如果不用三脚架,就需要传说中的“铁手”了,就是说,要把相机端得很稳,以避免拍虚。但“铁手”通常也就 1 秒之内铁,1 秒或更长的曝光时间,什么铁手也没戏,还是得三角架。

通常,高速快门是为了定格住运动中的物体的某一瞬间,捕捉人眼看不见的细微动态。而慢门则是为了突出物体的运动轨迹,将细微动态通过长时间曝光,变成超越人眼自然视觉范围的画面。

BULB 档是拍光绘、星轨、闪电、烟花的必备。

安全快门。所谓安全快门,指的是只要保证快门速度比安全快门速度快,就基本上能保证画面不会因为手抖而拍糊拍虚。安全快门速度取决于你所使用的镜头焦段。它的计算方式是:安全快门速度 = 焦距的倒数,也就是安全快门速度 = 1 / 焦距。比如在全画幅的机身上使用一枚 50mm 的镜头,那么安全快门速度就是 1/50s。如果选择 1/125s 或者 1/250s 或者更快的快门速度,就能够保证拍摄的稳定性。反过来,如果选择 1/30s 的快门速度,那就有可能会出现因为手抖而“拍虚”的情况。但实际上,安全快门没那么绝对。如果你练就了一双铁手,特别稳的那种,安全快门这个概念对你来说有可能就没那么重要。

# 步长概念

在胶片时代,由于胶片本身对光的敏感度比不上现在数码相机的感光元件,所以快门速度都以 2 倍的比例分割。但现在随着数码技术的发展,数码相机的感光元件对细微光线的变化极其敏感,这就导致了快门速度也需要更加细致的切分。所以,现在的数码相机不再像曾经的胶片相机一样,与 1/8s 相邻的两个快门速度是 1/4s 和 1/15s,而是会出现 1/6s、1/10s 这样更细致的快门档。我们管之前 2 倍比例分配快门的方式叫“1 步长”,而现在的相机,基本都是“1/3 步长”。拿 1"和 2" 来举例子,这两档快门中间隔着的 1.3" 和 1.6",这俩数其实基本上就是把 1" 和 2" 中间的那 1 秒的时间分成三份,这样分的话,步长就是 1/3。

快门有步长,其实光圈也有步长,一般在一台相机上,如果快门的步长是 1/3,那么光圈的步长也是 1/3。我们在第三节课提到过很多光圈值,尤其是附录里,我选了 F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22 这些光圈值。在其他条件不变的情况下,相邻的两档光圈值之间相差一档曝光,先不管这些数为什么是这些数,只单纯从数值上来看,相邻的两个数,他们基本上是 1.4 倍的关系。

# 场景举例

如果我想曝光准确地拍摄一个场景,在感光度恒定的情况下,初始设置是光圈 F8,快门 1/250s,这时候我觉得快门不够快,拍滑板少年拍出来的都是模糊的运动拖影,而不是他们跳起来定格于空中的瞬间,于是我把快门速度加快了一档,从 1/250s 变成了 1/500s,但这就意味着我的曝光减了一档,画面就暗了。如果我想保证画面亮度和原来一样,还是准确曝光,我就要把光圈增大一档,所以我就要把光圈从 F8 调整到 F5.6。

再来,如果我想曝光准确地拍一个场景,我需要前后通透的大景深,保证画面从 1 米到无穷远都是清晰的。在感光度恒定的情况下,初始设置是 F11、1/60s,这时候我觉得景深还是不够大,近处的模特清晰,但背景的层峦叠嶂还是会有一点虚化的感觉,于是我把光圈缩小两档,从 F11 变成了 F22(中间隔着一档 F16),得到了一张全景深的照片。但这就意味着我的曝光减了两档,画面就变暗了,如果我想保证画面亮度和原来一样,还是准确曝光,我就要把快门速度放慢两档,所以我就要把快门从 1/60s 调整到 1/15s。

我用一枚 50mm 的镜头,在昏暗的室内进行拍摄。为了保证画面不出现噪点,我把感光度设置在了一个相对合理的数值上。鉴于拍摄时的光线条件,我的光圈需要开到最大,比如说 F1.8,快门速度也不能低于 1/15s。但在光圈开大后我发现,背景虚化程度太高,我不想要那么浅的景深,我还想看到相对清晰的室内环境细节,可我手上又没有三脚架,所以无法把光圈缩小一点以后用更慢的快门。这怎么办?我们之前说过,景深跟物距也有关系,所以我可以选择往后退几步,再对我的拍摄主体对焦,景深就会变大很多。或者,我可以更换一枚 28mm 的镜头,上节课说过,景深跟镜头焦段也有关系。换成更广的镜头,参数不变,景深也会变大很多。

再来,我们看到上面长曝光(极慢快门)的例图里有很多都是晚上拍的,这很好理解,但其中有一张瀑布雪山的,是白天,光照相对也比较充分。我们来猜想:摄影师为了全景深,把光圈缩小到了 F22,然后为了画面纯净,把感光度调到了最低,比如 100,这时候,如果他想要拍到一张曝光准确的照片,快门速度应该用 1/6s,而且快门再怎么慢也慢不过 1/3s 了,再慢就完全过曝,晃瞎狗眼了。但 1/3s,显然不足以让他把流水拍成丝绸,把水面拍成镜面。这怎么办?这时候,他可以给镜头装上一个甚至多个减光镜,等于是给镜头带了一墨镜,曝光一下就降下来了,然后他就可以进一步放慢快门速度,1"、5"、10",看他需要,最终得到一张白天的、曝光准确的、水流丝绸状的照片。

最后,想象一种情况。我在大阴天出门街拍,使用 35mm 镜头。为了保证我能使用景深陷阱快速拍摄,我的光圈不想低于 F8。由于是阴天,光线比较昏暗,相机给了我一个准确的曝光参数,需要我把快门速度调到 1/50s。拍了一会儿我发现,一是景深还是太浅,无法保证离我 1 米远和 3 米远的主体同时都保持清晰。另外,由于我的快门速度是 1/50s,太慢了,导致我拍出来的运动物体全都是虚影。那这时候,为了获得更大的景深,我需要更小的光圈,为了能定格住运动物体,我需要更快的快门速度。所以,我把光圈缩小两档到 F16,快门调快两档到 1/200s,但这样一来,等于是减了四档曝光,我的取景器里就黑成一锅粥了。这时候又该怎么办?这时候就该靠感光度 (ISO) 救场了。

# 感光度

顾名思义,感光度就是相机对光的敏感程度。

拿 400 举例,如果我们把相机感光度从 ISO 400 调低到 ISO 200,这就等于感光元件的感光能力减小了一倍,等于是减小了一档曝光,在其他参数不变的情况下,画面就会变暗;如果我们把相机感光度从 ISO 400 调高到 ISO 800,这就等于感光元件的感光能力增大了一倍,等于是增大了一档曝光,画面就会变亮。

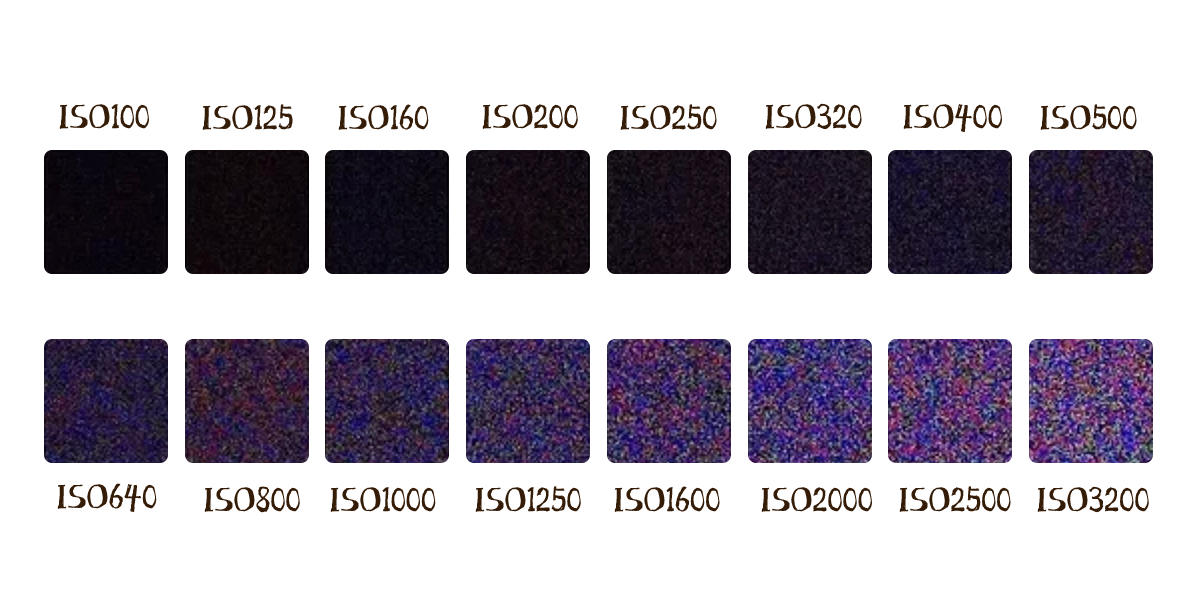

虽然理论上我们可以通过拉高 ISO 来解决上面说的这些问题,但拉高 ISO 的代价就是会让画面产生噪点,过高的 ISO 会直接影响画面的纯净度。

这是当下数码技术成像无法完全解决的问题。那为了避免这个问题,在前期拍摄的时候,我们就得在合理的范围内调整 ISO,我们要熟悉我们手上的相机,要知道他能承受多高的 ISO,ISO 在多少以下,才不会影响画质。如果噪点数量可控,那后期一下是可以的,但如果噪点太多,后期可能都救不回来,就很难办了。

# 白平衡

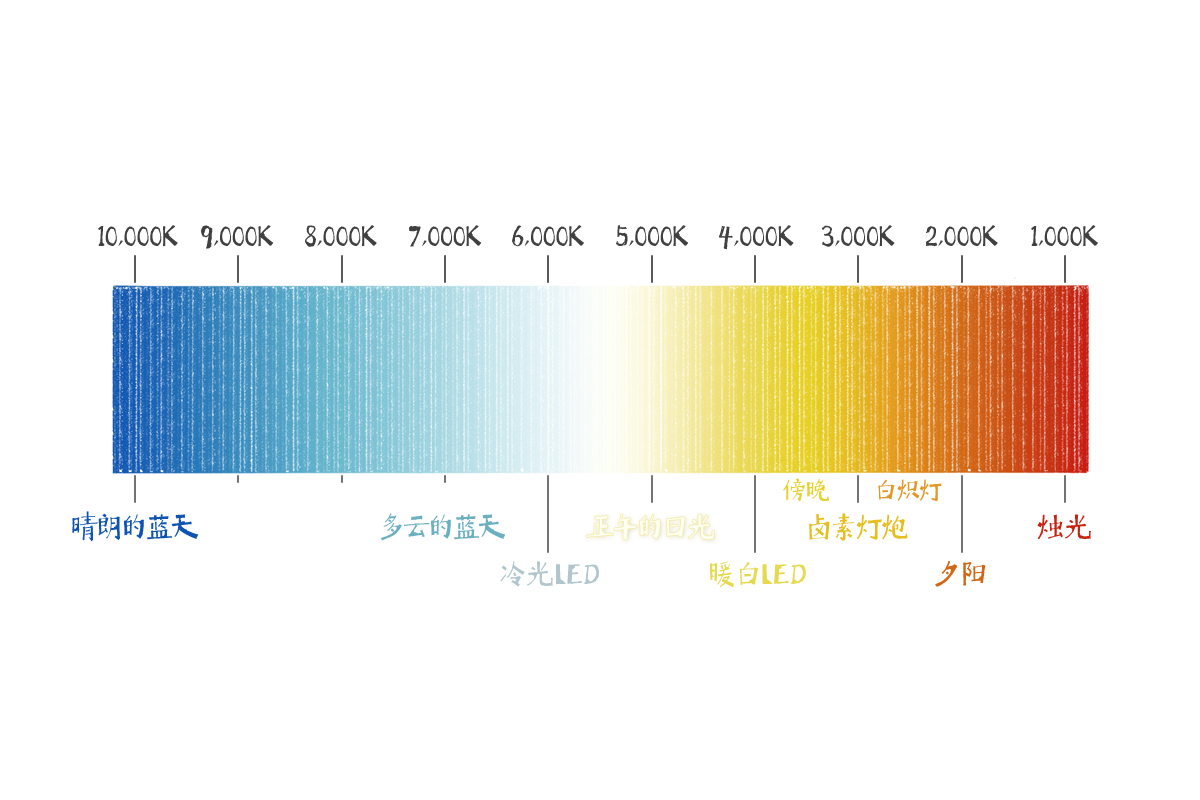

当我们在昏黄的灯光下拍一张白纸,白纸因为灯光照射的原因,会是黄色的;我们在日落之后拍一张白纸,白纸因为天空光线的原因,大概率会是蓝色的。虽然都是白纸,但在不同的光线条件下,它会变成不同的颜色,而相机上的白平衡就是用来平衡这个白色的,让白色在任何情况下都是白色。当白色是准确的白色,而不是乳白、象牙白、冷白、粉白这些飘忽不定的白色,其他颜色也就会跟着该是什么颜色就是什么颜色,以此来矫正一张照片的色温,防止照片偏色。

一般我们用 K 值来表示色温,K 代表开尔文温度,为什么要用开尔文温度?不重要,目前我们只需要知道:你当然可以用相机里的自动白平衡,但如果你有具体需求或特殊需求,尤其是你不拍 RAW 图的话,一定要记得去手动调整白平衡。

RAW 格式,说白了就是相机能记录的不加任何渲染的原始图片格式,它记录的都是画面的原始数据,所以如果拍 RAW 图,白平衡是可以后期修改的。RAW 与 JPEG 最大的区别就是 RAW 格式对照片没有压缩,没有颜色渲染,保留了所有的原始光学信息;而 JPEG 格式都是相机经过自己的系统和算法算出来的图片。

所以,我们经常会听到有人说“今天天气真好,拍一张蓝天吧,未修图,原图直出”,你要知道那不是原图,那张照片里的所有颜色都是相机算出来的,等于是相机给他修过图了,厂商们,尤其是手机厂商们,一般都爱奔着“颜色艳丽”去调色,天更蓝一点,草更绿一点什么的,相机厂商相对来讲会更克制一些……另外,你还需要知道,“颜色正确”,就是说即便没有天更蓝草更绿,那也是算出来的,也许有“颜色准确”这个概念,但绝对的“颜色正确”,是个假命题。

你一看下面这一张图,就会明白什么是色温,明白了色温,你就会明白为什么我们要设置白平衡了。

# 宽容度

所谓宽容度,指的就是感光元件所能正确容纳的画面亮度反差的范围,说白了就是,画面最亮的部分和画面最暗的部分,能不能都被相机以不损失成像细节的方式给拍下来。如果能,就叫宽容度大,如果不能,就叫宽容度小。如果一台相机能把亮度反差很大的画面(亮的地方特别亮,暗的地方特别暗)正确记录下来,那我们就会说“这相机宽容度挺大的”,反之就是“呃……这相机,啧,怎么说呢”,大概就是这样。

目前中高端的数码相机通常可以达到 ±5EV,横跨 10EV,也就是横跨十档曝光值(EV 这个概念我们下节课会讲到)。更高端的相机,动态范围甚至能横跨 15EV。但这么高的宽容度并不能在 JPEG 格式的照片中体现,只能在 RAW 格式的照片里,在把 RAW 格式的图片导入电脑以后用后期软件压暗亮部或者拉亮暗部的时候体现。

# HDR

HDR(High-dynamic-range),翻译成中文的意思就是——高动态范围成像。简单说,就是拍出一张照片,亮的地方不过曝,暗的地方不死黑,实现的基本原理,在相机上,基本是靠多帧合成。按一下快门,但是相机能拍三张(甚至更多张)照片,一张欠曝的以捕捉高光信息,一张正常曝光,一张过曝的以捕捉暗部信息,经过机内算法计算,把几张照片合成在一起,最终成片。这一技术通常应用于大光比场景。现在各家手机厂商也会在系统内置的相机 App 里集成 自动 HDR 功能,一旦检测到大光比场景,就自动开启,以弥补手机相机底小、宽容度有限的短板。但手机相机的 HDR 的原理不太是多帧合成,它的原理很复杂,完全超纲了,所以我们就不讲了,没什么用。

# 小结

回头看,我们费劲扒拉地从摄影史出发,又讲了光圈、快门、ISO 这些细碎枯燥的知识点,目的就是想让你搞清楚相机操作的基本原理,让你知道机器视觉和人眼自然视觉是两回事,让你明白应该怎么通过控制参数来拍摄出自己脑子里构思的画面,最终达到想拍什么就知道怎么能拍出来的这个段位。

在掌握了这些基础知识以后,我们下面要做的就是要明确自己的拍摄需求,搞清楚自己想要拍摄什么样的画面、什么样的内容。一旦有了属于自己的真实需求,我们就可以恰当地选择适合自己的拍摄器材和拍摄手段,这一切枯燥的基础知识才能被你活学活用。

比如同样是拍女朋友,为了把她拍好看,是不是光圈可以开大一点,是不是镜头焦段可以长一点,是不是可以选择在光线更柔和的地方拍,让环境光比小一点?又比如,拍孩子,他们动来动去的,你的快门速度是不是应该快一点,是不是该利用景深陷阱提前进行对焦,方便你观察环境,找好背景,对快门时机进行预判?而为了景深能大一点,你是不是就该选择景深范围更大的广角镜头?又比如,拍风景,你怎么能定格倾盆大雨,怎么能让滴落的水珠颗粒分明?你怎么才能把湖水拍成镜面,需不需要用减光镜进行长曝光?这些,你现在都已经知道了。

但即便如此,我们在面对一些场景的时候,可能还会遇到很多问题,比如最常见的一个就是,什么才叫“正确的曝光”?很多时候,相机自动给我们推荐的曝光值并不能让我们准确地拍到我们想要拍到的画面……那这就是我们下节课要讲的东西:“准确曝光”只能作为参考,“准确曝光”不代表“正确曝光”,绝对的“正确曝光”和绝对的“颜色正确”一样,基本是个假命题。

# 测光

什么才是正确的曝光?想象这么一个场景:大晴天,正午,太阳很毒,我走在一条东西向的街上,路北一排商铺朝南,被太阳晒得直冒烟,路南一排商铺背阴,黑咕隆咚一片,不走近啥也看不清,然后我掏出了相机。

拍路北的时候,我发现合适的参数是 F16、1/250s、ISO 100,拍路南的时候,我发现合适的参数是 F5.6、1/250s、ISO 100,两边差了 3EV,也就是说差了三档曝光,分别拍两边的时候,我都拍得很开心。但突然,我看到一个画面:一个人站在路中间,明暗交界线上,面向路北,看着街对面被太阳晒得直冒烟的商铺。这时候我要怎么设置相机参数?

- 如果我面向他拍,大逆光,用 F5.6、1/250s、ISO 100 这套参数,他的脸曝光准确,他身后背阴里的商铺也曝光准确,但商铺后面的天空全都会过曝,变成白不呲咧的一大片;

- 如果我从他后面拍,用 F16、1/250s、ISO 100 这套参数,那么他面前的商铺曝光准确,但他就变成一片黑影了;

- 如果我从他侧面拍,画面里有路北的商铺,画面里有他,画面里有路南的商铺,那么这两组参数无论我选哪个,都注定要么一边正常一边欠曝,要么一边过曝一边正常。

所以,这时候就没有所谓准确的曝光了,只看你的需求是什么,看你需要的“正确曝光”是什么,这也就引出了我们即将要说的另一个知识点:测光。

我们在手机上都有过类似的体验,找个典型的例子,比如拍夜景,拍灯火阑珊的街头,我们点一下屏幕,这时候相机不光是对焦,还会测光。如果你点到一盏路灯,那么所有灯光都会暗下来,灯光的光线会变得非常柔和,但问题是灯光后面的建筑都会变得乌漆嘛黑,没有细节。如果你避开灯光,点一下旁边的建筑,那么所有建筑都清晰可见,但问题是灯光就过曝了,白花花的一片,非常扎眼,显得非常劣质。

那我们在面对上面例子中的那种场景,也就是说既有特别亮又有特别暗的光线场景的时候,怎么找到合适的测光方法和正确的曝光值?因此,下一个问题就是:面对一个场景,我们对画面到底有什么需求?过曝和欠曝难道就是不正确的么?

为了解答这个问题,在这里我们要引出一个重要概念——光比。所谓光比,就是指照明环境下,被摄物体暗面与亮面的受光比例。我们目前不需要具体计算这个比值,只要知道,光比越大,明暗反差也就越大,也就是俗称的“对比度”越高,画面中明亮部分和阴影部分之间的对比就越明显;光比越小,明暗反差就越小,对比度越低,画面中明亮部分和阴影部分之间的对比就越不明显。

Alex Webb 和滨田英明的例子告诉我们:其实并没有严格意义上的正确曝光。曝光值的安排,都是根据自己对画面的要求来进行调整的。所谓的曝光正确,无外乎就是根据自己对画面最终的视觉效果来提前设定曝光参数,而相机里的测光表能给你的“准确曝光”只是一个准确的参考值。

# 测光的基本原理

它的基本原理就是将接收到的光线转换成反光率为 18% 的中性灰而给出的读数。

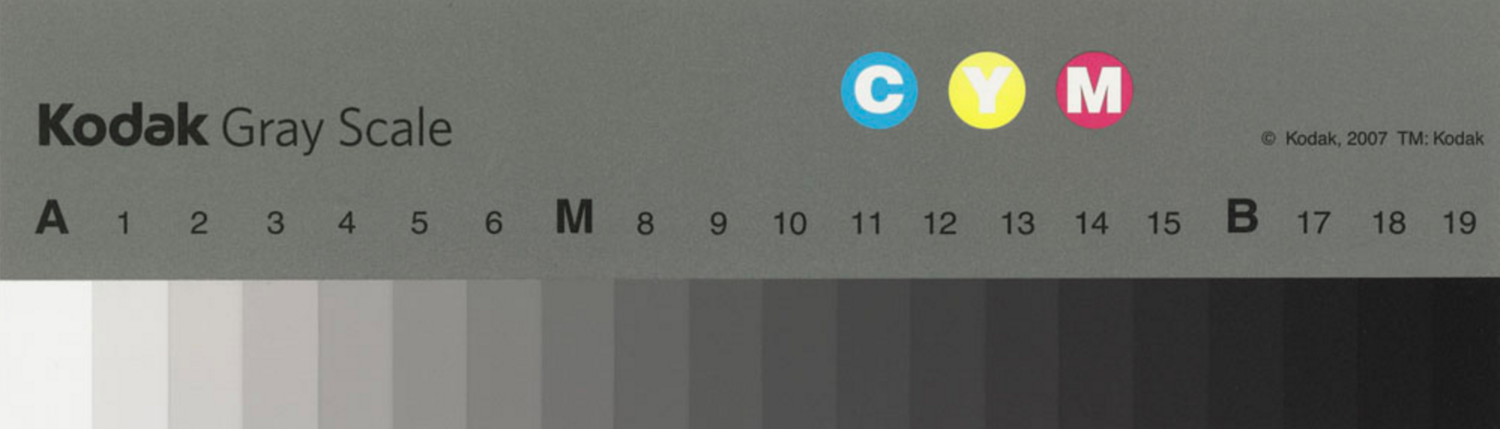

这是一张柯达的灰阶卡。我们把最暗(理想黑体 / 纯黑)到最亮(纯白)的亮度变化人为切割成几个区域。黑色由于不反光,它能把光都给吸收了,所以它的反光率是 0%;纯白因为完全不吸收光,几乎能把光完全反射出去,所以它的反光率几乎就是 100%。

相机测光表测的就是上面这张图最中间的那个标注在数字 9 下的灰度。在一个光照条件下,我要是想把中间的这个灰拍成中间的这个灰,而不是过曝给拍成亮灰,或是欠曝给拍成漆黑,所应该使用的光圈、快门值是多少,就是测光表测得的数值。这个“中间的灰”有个学名叫中性灰,也叫 18 度灰,因为它的反光率是 18%,同时,不那么严谨地说,也基本上是我们黄种人皮肤的反光率。

所以,在测光时就有一个非常实用的小技巧:手腕测光。简单说就是,你到了一个拍摄环境,想要知道在这个环境的光照条件下,你应该使用的光圈、快门的标准参数是什么。你只需要把手腕抬到相机镜头前,这时,相机对准手腕测光所得的参数,基本上就是中性灰的参数,也就是在当前光照环境下的标准光圈快门值。

理解了这个,我们就很好理解,什么叫“相机给出的测光读数都是中性灰的度数”。也就是说,你拿测光表瞄着一个特亮的东西,测光表会觉得你这是在瞄中性灰,它就会给你一个中性灰的读数,结果就导致这个特亮的东西拍出来以后变成了中性灰,因为测光表把白花花当成中性灰给你换算了。反过来,如果你拿测光表测一个黑漆漆的东西,测光表一样会觉得你这是在测中性灰,本来黑漆漆的东西,它会换算成中性灰给你一个读数,导致黑漆漆也变成了中性灰。

所以,这也就是为什么,如果你想把纯白的东西拍成纯白,你就需要过曝,因为如果你用相机测光,测光表给你的是中性灰的读数,而不是纯白的读数;如果你想把纯黑的东西拍成纯黑,你就需要欠曝,同样的道理。

举个最经典的例子吧:你要拍雪地里的白猫。如果你按照测光表给你的读数拍,你拍出来的“雪地”永远不是“雪地”,而是“灰地”,你拍出来的白猫也永远不会是“白猫”而是“灰猫”。所以为了拍雪地里的白猫,你就要主动过曝两档,甚至三档,才能让白色在相机里变成你真正看到的白色。

但如果我们要拍雪地里的黑猫,又该怎么测光呢?我既想保证雪地是白的,又想保证猫是黑的,那这时候,我究竟应该对猫测光,还是对雪地测光,还是对整个画面的平均照度进行测光呢?

归根结底还是那句话:看我们最终对画面的需求是什么。你是要表现雪地的白,还是要表现猫的黑,或者是先找一个中间值进行全局测光,回头再用后期软件拉高对比度进行调整,都可以。

# 来源

- 极客时间《摄影入门》 (opens new window)专栏笔记