去无方向的信 - 咬死一些东西

去无方向的信 - 咬死一些东西

# 咬死一些东西

我最开始用了十封信把有关曝光的东西大概过了一遍,之后开始讲镜头,过程中提到了“距离”和“框”这两个概念,而这所有一切的铺垫,都是为了要讲一个叫“景深陷阱”的东西,因为不知道你还记不记得,我之前说,要让你试着挣脱被“自动对焦”支配的恐惧。

说回到我们前面遗留的一个问题:我用着最自由的焦段,我站在原地是 28mm,夸张点说,我进一大步就是 85mm,退一大步就是 21mm……但我真能这样进退自如么?

“要么横着涂,要么竖着涂”的意思显然不是在涂的过程中可横可竖,而是你定好了横着涂,你就一直横着涂,你定好了竖着涂,你就一直竖着涂……所以“要么进,要么退”的意思也显然不是在拍摄的过程中可进可退。

之前咱们聊了聊定焦镜头,聊了聊变焦镜头,中间还提到了“距离”和“框”这两个概念……所以,这次一开始,先来回顾一下我之前到底都讲了些啥。

我们聊“定焦镜头”的时候说过:定焦镜头没法儿拧来拧去让画面放大缩小,但他们可以靠咱们前后走动当变焦镜头来用,各个焦段有各个焦段的视觉特点,各个距离有各个距离的视觉特点……但是,前后走动并不代表着你想近就近,想远就远,因为你得“要么横着涂,要么竖着涂”,不然容易涂花。

我们聊“变焦镜头”的时候说过:变焦镜头可以拧来拧去让画面放大缩小,但如果想用好他们,我们偏偏不能拧来拧去(长焦除外),我们反而需要把他们当定焦镜头来用,不然你就永远都搞不清他们的“框”。

我们聊“距离”的时候说过这么几点:

- 绝大多数情况下,“距离”是决定一张照片儿好坏最关键的密匙;

- 如果你用定焦镜头,你离一个东西的距离决定着这个东西在你画面里的大小占比;

- 如果你用定焦镜头,如果一个东西在你画面里的大小占比没有改变,说明你离它的距离也没有改变;

- 看同一个职业摄影师拍的不同照片儿,可能正是因为画面里各种视觉元素的大小占比一样,所以才尤其显得构图方式统一,有强烈的个人风格;

我们聊“框”的时候说过这么几点:

- “框”就是照片儿的四条边;

- 你需要对“框”里的一切负责,你需要把所有你不想负责的东西都隔在“框”之外;

- 你得非常熟悉你常用的几个焦段的“框”,你得知道你一举起相机,能拍到多大范围;

咱们这次就是要把所有这些东西都串起来。好,捋一捋逻辑:

第一步:变焦镜头其实是几个定焦镜头的集合,所以甚至可以这么说,这个世界上就没有变焦镜头;

第二步:定焦镜头的所谓“变焦属性”给了你可以走近拍或走远拍的自由,但这并不意味着你拍这张照片儿的时候想往前,就往前了,你拍那张照片儿的时候想往后,就往后了。而是说,你要找到合适自己的距离,然后,不管拍什么,都基本保持这个距离不再怎么变,或者说,在这个距离以外的东西,都跟你没有关系;

第三步:如果能保证镜头焦段和距离基本不变,那么“框”的取景范围就基本不变,画面中的视觉元素(人、车、花草、路牌、房子、小畜生们……)的大小占比也基本不会变;

第四步:所以,如果我们知道一张照片儿是用什么焦段的镜头拍的,我们就可以通过画面中视觉元素的大小占比反推出“距离”;

第五步:一旦推出距离,再配合最之前说的“阳光十六法则”,我们就可以推出更多有关和无关技术的信息,这个咱们之后再说。

i来看照片儿:

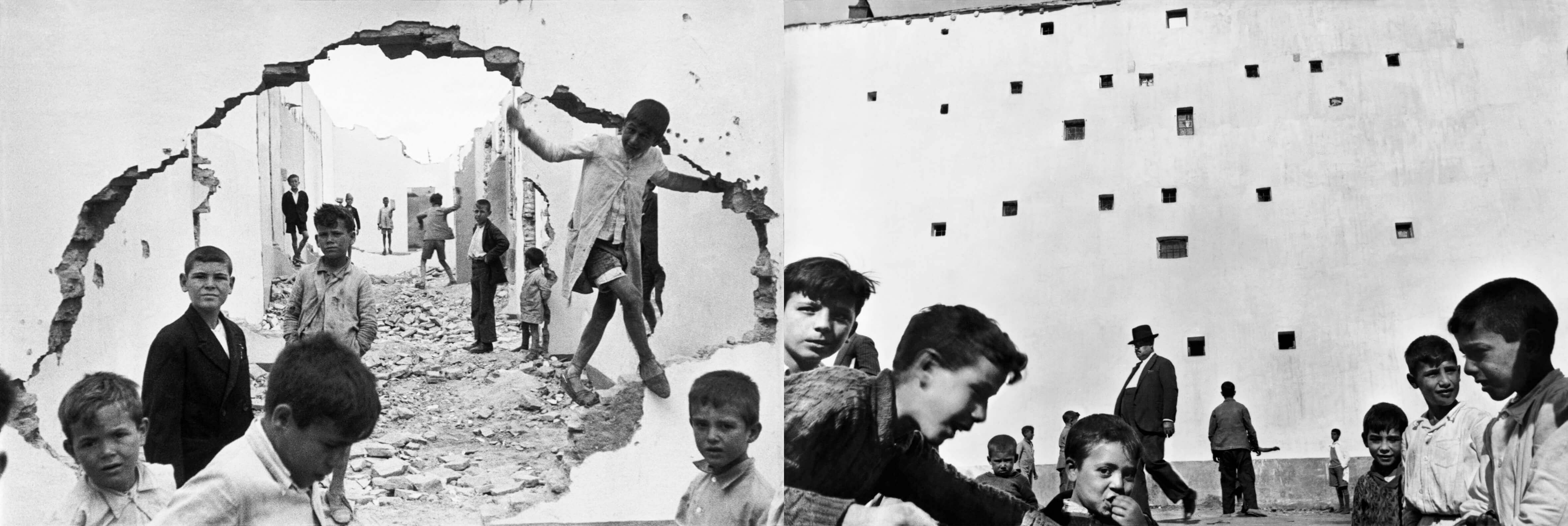

Henri Cartier-Bresson 用过 35mm 和 50mm 镜头,但他拍的照片儿,大都很像 35mm 的视角,说明他就喜欢这个视角。他虽然喜欢 35mm 的视角,但他不喜欢 35mm 的距离,所以最开始他用 35mm,后来改用了 50mm。如果想让 50mm 镜头拍出 35mm 镜头的视角,他就要往后退,一旦退远了,这个“法国胆小鬼”的心里就舒坦了。

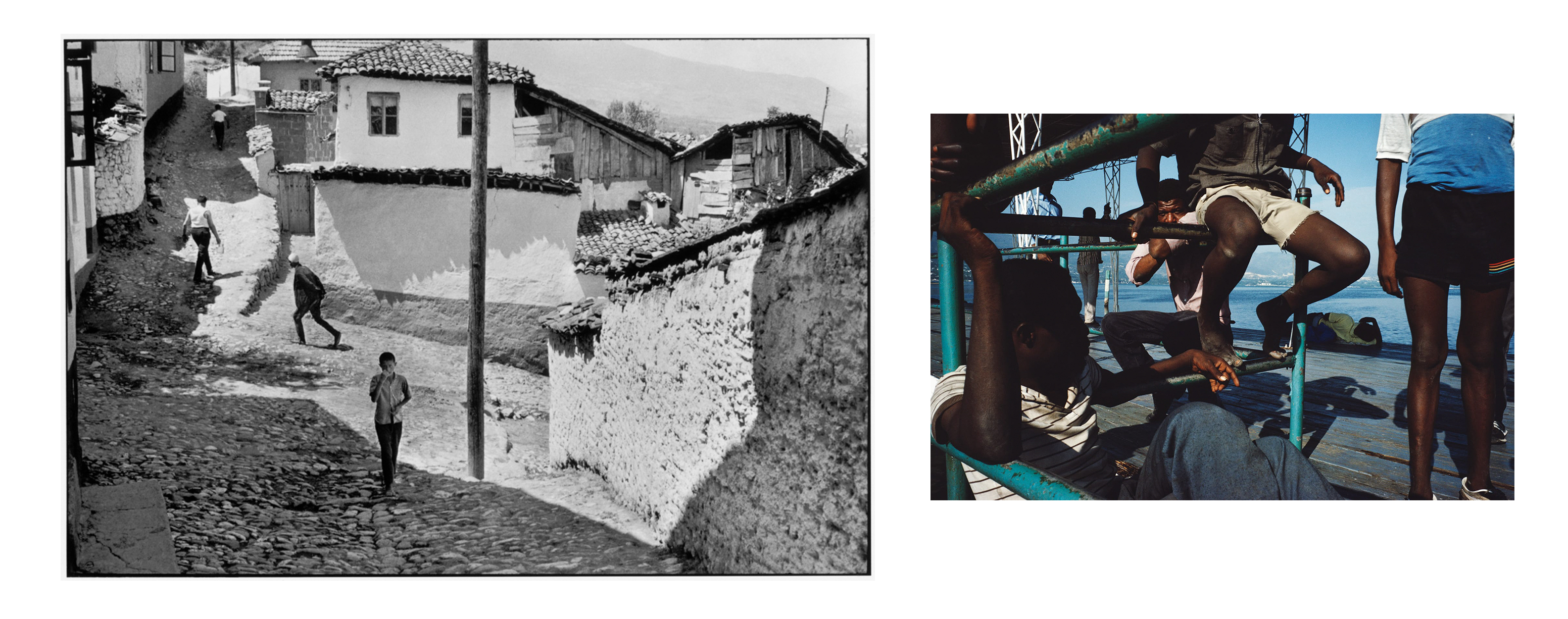

所以你先看看他这些照片儿里的人,看看这些人在画面里的大小占比。然后咱们马上再来看看 Bruce Gilden。

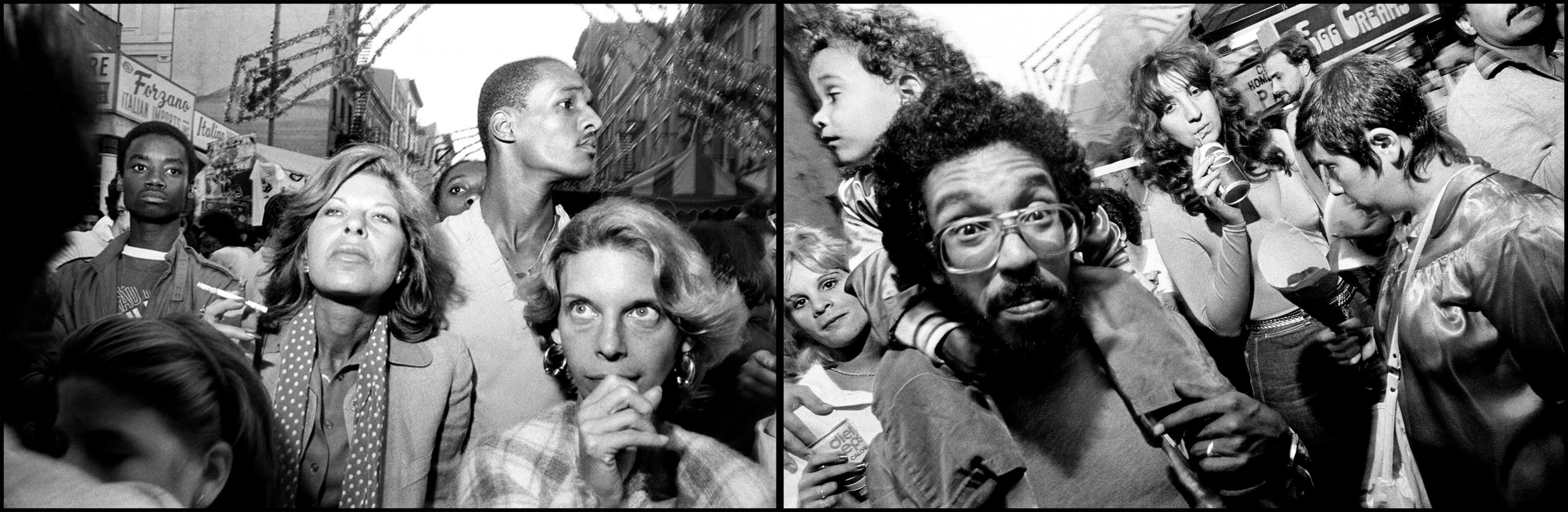

Bruce Gilden 用 28mm 镜头近摄直闪,我说过,28mm 超级自由,夸张点说能相当于一支 21-85mm 的变焦镜头,想近就近,想远就远。但 BG 这个“纽约街头最没有道德的人”就是不能离远了拍,他就是要在大概 1m-1.5m 的这个距离拍,甚至近到半米。

50mm 本来应该把人拍得很大,但 Henri Cartier-Bresson 偏偏要拍小人儿,28mm 本来应该人小景大,但 Bruce Gilden 偏偏要拍大脸。他们对于镜头的理解,显然跟民间谣传的那种思路不一样。

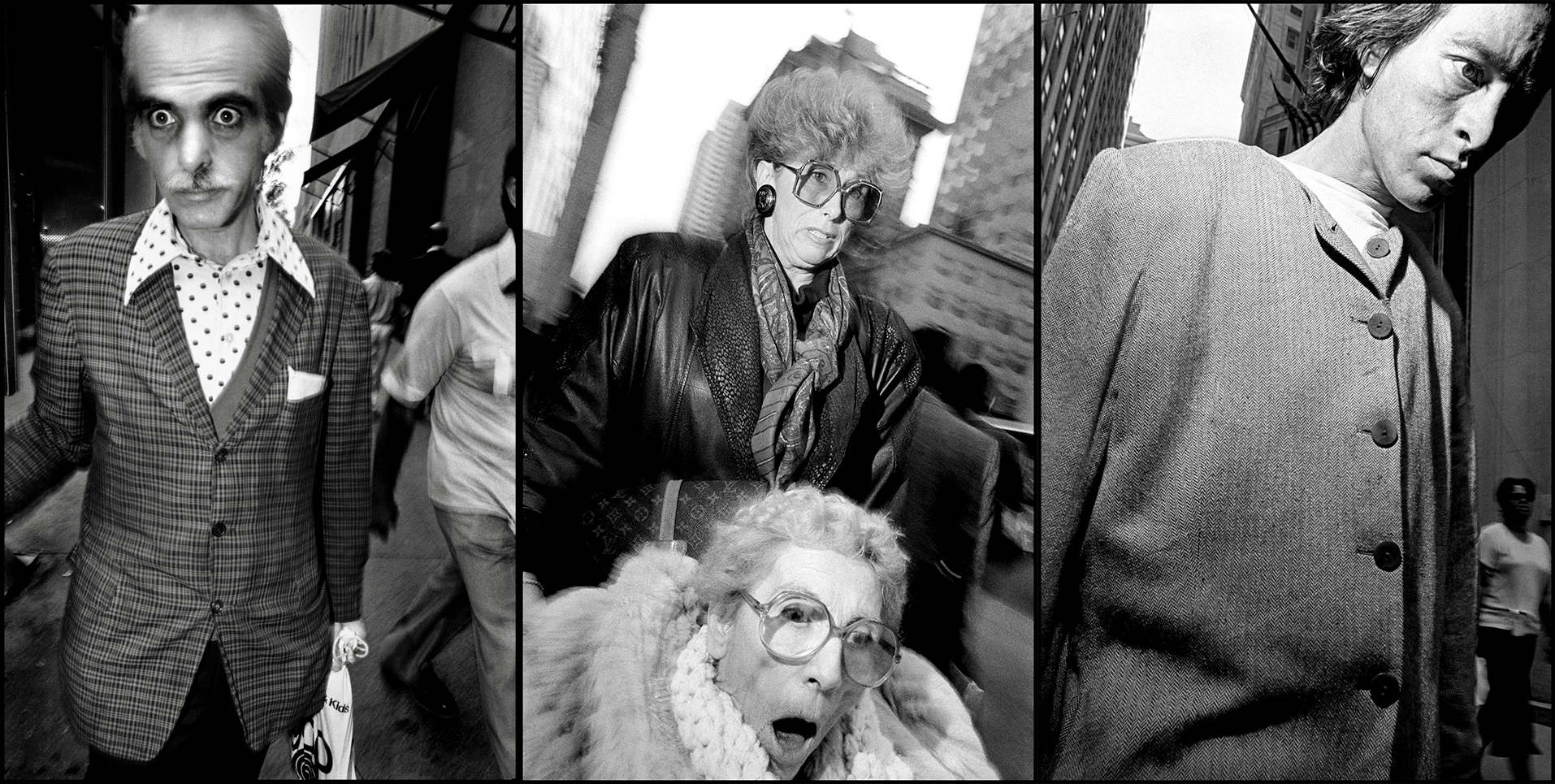

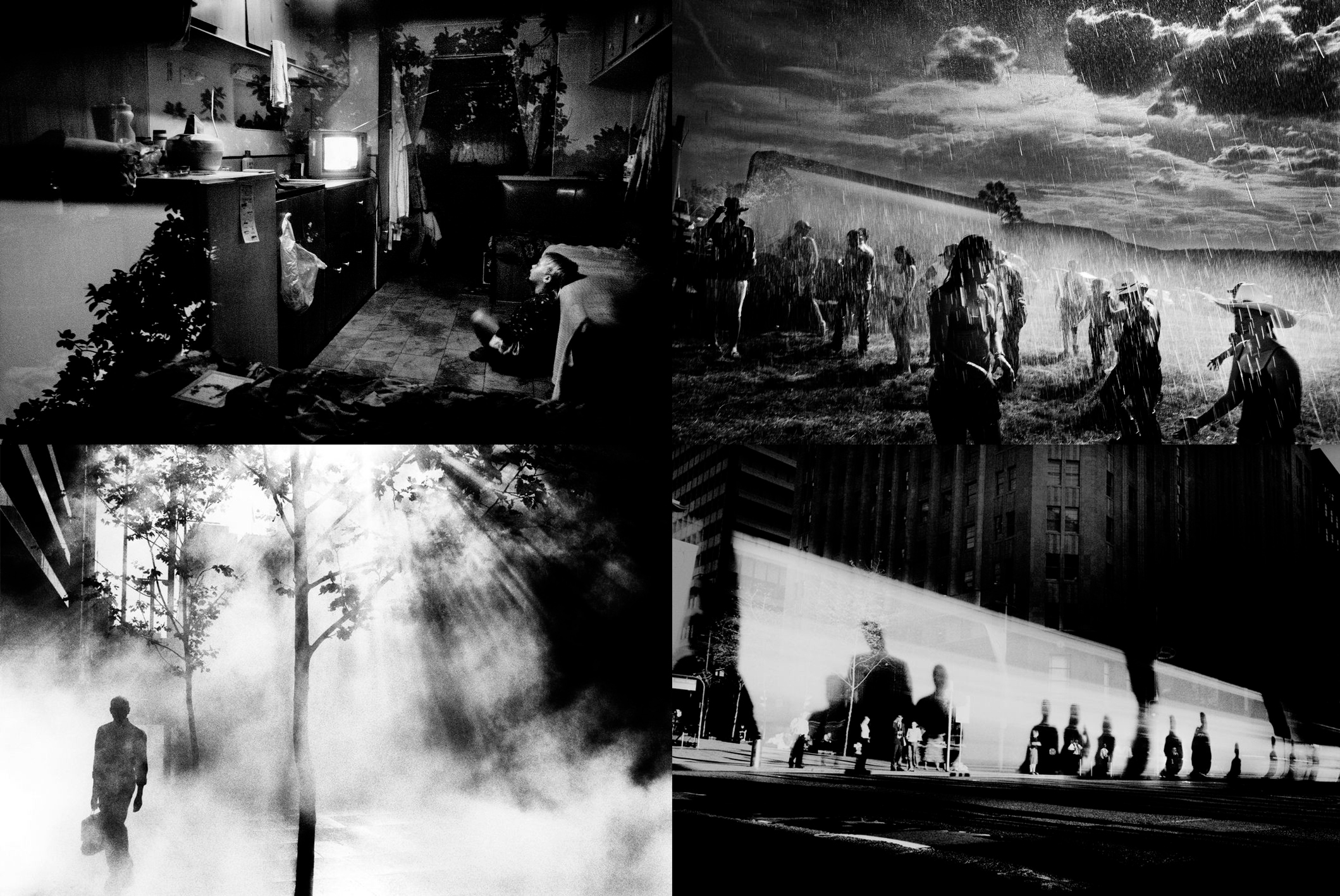

再来看 Trent Parke,也是 28mm 镜头,镜头跟 Bruce Gilden 一样,但这个“澳大利亚最分裂的人”跟“纽约街头最没有道德的人”的距离选择显然不一样,他更贴近我们比较普遍的对于 28mm 的认知。但是 TP 的影调让我们很难相信这是风景如画的澳大利亚。

最后,我们看回 Alex Webb。

Alex Webb 就是把 35mm 用得特别像 35mm,我当时提到他的时候讲过,对于 Alex Webb 来说,他心里觉得最舒服的距离大概是 1.5m-3m。

你看,一切的一切都是关于距离的,当焦段和距离都固定的时候,其实“距离”就是“框”,而“框”就是你的这张照片儿,所以“距离”就是你的这张照片儿。

最后,我们再多看一眼 Alex Webb,我贴了他好多好多照片儿,而且是按照特别的顺序编排的,我可不是吃饱了撑的,所以你可一定得放大了一张一张地看看。看这些照片儿的时候,我不禁会思考一个问题,我也特别想让你跟我一起想一想这个问题:Alex Webb 这个人,到底是拍了很多很多照片儿?还是他其实就只拍了那么几张照片儿而已?

我之前曾经疯狂地迷恋过 Alex Webb,其实他真的还挺精彩的,履历和照片儿都是,但后来慢慢地,我就觉得他有点无聊了,不过,毕竟是爱过嘛,还是很希望别人也可以喜欢上他,所以才若干次把他的照片儿搬出来当例图……而事实又证明,他的照片儿确实是太适合当例图了,因为输出过于稳定,他拍了大半辈子,几乎是一点变化都没有。

上次我问了一个问题:Alex Webb 这个人到底是拍了很多很多照片儿?还是他其实就只拍了那么几张照片儿而已?

在我看来,Henri Cartier-Bresson 和 Alex Webb 是全世界最会拍套路活儿的两位超著名摄影师,前面一位一辈子就拍了那么两三张照片儿,后面一位大半辈子就拍了那么四五张照片儿,其余的所有照片儿都是用踏蓝纸垫着那两三张和那四五张照片儿踏出来的。

我说他们无聊,一辈子没拍出来过几张照片儿,是不是在贬损他们?哈哈哈,也是,也不是。你想想,你能不能一辈子就拍那么两三张照片儿,然后垫着踏蓝纸,用这两三张照片儿踏出成千上万张照片儿,同时还能让其中几百张举世瞩目,流芳千古?

他们怎么做到的?很简单,他们非常清楚自己要干嘛,而且死咬了一些东西,一辈子没撒嘴。

咱们来看看他们都咬住了些啥:

首先,焦段。Henri Cartier-Bresson 50mm,Alex Webb 35mm,这个说过太多了,不说了。

其次,距离。有关这一点,咱们前面也已经说过太多了,也就不细说了。总之就是,每个人心里都有一个差不多的距离,基本不怎么变,顶多也就是根据现场实际情况,往前或往后一两步的调整。

再来,“阳光十六法则”及其衍生法则(《阳光之下没什么新鲜事儿(下)》)。以我个人的观察来说,HCB 似乎更偏爱在阴天、雨天和晴天的阴影里拍照片儿,AW 显然更偏爱晴天,偏爱大太阳底下。拿阴天光线最好的时候和晴天光线最好的时候举例子,一个用 F8 的锚点,一个用 F16 的锚点,用 F8 锚点的用 50mm 镜头,但距离远,用 F16 锚点的用 35mm 镜头,但距离近,所以从景深效果(虚化程度)上看,两个人差不多。

接着,影调。HCB 的影调相对平一些,这当然跟他选择的拍摄环境有关,但即便在光比非常大的情况下,他也不会把照片儿的黑白对比搞得很强烈,大多数情况下,他会比较优先考虑暗部曝光,如果能兼顾亮部曝光自然更好;但 AW 是一定要优先考虑高光区域的曝光的,他会把暗色和阴影变成黑色和黑影,在画面中以“黑色色块”的状态存在,把其它花里胡哨的颜色,隔开为若干或明显或细碎的区域。

最后,不把人当人。HCB 把人当点缀,在他那些尤其经典尤其“像布列松”的照片儿中我们可以看到,他会倾向于先找到一个结构性的环境,他会看在这个环境里有哪儿是空着的,他会等一个一个小人儿走来走去走到他觉得最合适的地方,然后按下快门;而 AW 会把人当色块,你看看他拍的人,大体都是巧克力色的,或深或浅,在影调的影响下,有的时候他们的皮肤可以拿来当棕色色块,有的时候他们的皮肤甚至可以拿来当黑色色块,把画面隔开为若干个或明显或细碎的色彩区域。

最后的最后,单说 Alex Webb,以我目前的观察,貌似除了早期学摄影练技术的时候,之后他基本不竖着拍照片儿。

你看,之前我说“一切的一切都是关于距离的”,我说他们稳定地保持了一个相对特定的距离,但其实,除了距离,他们还稳定地保持了好多东西,稳定到一辈子都没有怎么改变……也正是因为如此,他们才能把带有他们各自风格的照片儿拍得那么出神入化。

我对 Alex Webb 脱粉是因为他 2017 年去了一趟上海,开自己的 Workshop,顺便拍了一些照片儿,因为上海没有加勒比地区那么炽烈的阳光,没有那些花花绿绿的墙,也没有那些棕色小人儿,于是,他就完蛋了,每张照片儿都丑得吓人。当然,有两个客观因素必须得说明:一是,他那次的拍摄只有 72 小时,和“三十年精选”肯定不能放在同一起跑线上比;二是,他那次的拍摄是应华为的邀约,全程用华为手机拍,咳咳,要说的就这么多。

下面这几张是这 72 小时中还算优秀的照片儿,还算好歹能看出来“他是他”的照片儿:

再给你看看在这 72 个小时里他还干了些什么:

因为,这些地方,都不是他创作的土壤。所以,是的,这些顶级的摄影师,大都,也非常依赖自己的舒适区,他们也不是在哪儿都能拍出他们自己的照片儿。

横向对比是非常吓人的一件事儿,Home 这本画册等于是把 16 位摄影师放在一起大混战……我是冲着 Alex Majoli、Alex Webb、Antoine d’Agata、Gueorgui Pinkhassov 和 Mark Power 他们买的画册,但没想到后知后觉地发现了 Trent Parke。

至今我都在恨我自己知道他知道得太晚了,太晚了,我实在是太喜欢他了!但他的那些画册,一手的全绝版了,二手的甚至都已经卖上五位数了。

# 来源

- 极客时间《去无方向的信》 (opens new window)专栏笔记