去无方向的信 - 有意为之

去无方向的信 - 有意为之

# 看不明白不代表它不好

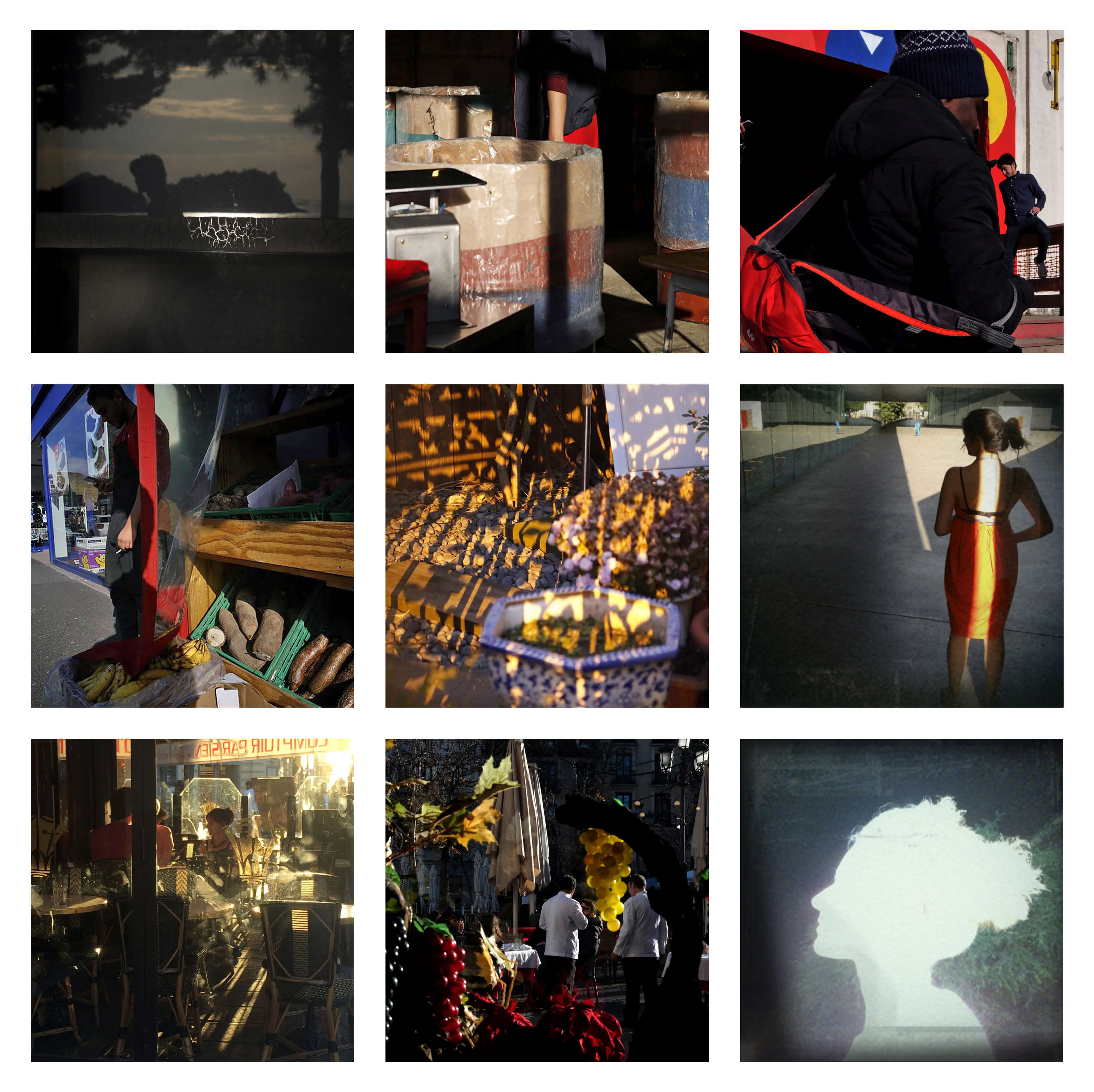

看看下面这些照片儿:

Martin Parr 特别容易让人感叹“就这?!”,我曾经就感叹过,完全不明白这怎么就大师了,而且居然还是玛格南的主席,再而且,不是光我这种小白菜看不明白,Henri Cartier-Bresson 还活着的时候,看完他的展也懵了,评价他为“来自另一个星球的人”。

但是,现在的我,看上面的照片儿,每一张都会让我哈哈大笑,即便我已经非常熟悉这些照片儿了,但还是每次看到都会笑,而且是很难憋住的那种……这次我还不准备聊为什么这组照片儿这么逗,你现在只需要知道,这并不是瞎拍的。

Real Food 是 Martin Parr 特别招人喜欢的一本画册,2016 年出版,画册里收录的最早的一张照片儿拍摄于 1994 年,最近的一张照片儿拍摄于 2015 年,中间跨了 21 年。神奇的是,他的很多项目都是时间横跨十几年的,去年五月份他七十了,但感觉七十个年头也来不及拍那么多横跨十几年的项目,但他却大大小小地拍了十几二十个项目,出了 100 多本画册。

他怎么做到的?这个咱们之后再说。我现在把他提出来只是想告诉你,我就是从 Martin Parr 开始,再也不“就这?!”别人的照片儿了,有些东西乍一看没明白,真的不代表你会永远看不明白。如果有人赞叹了你没看明白的东西,也不要一上来就觉得人家装逼,当然有可能真的是他在装逼,但也有可能是他真的看到了什么你还看不到的东西。

继续看照片儿:

Sophistication Simplification Gueorgui Pinkhassov

Sophistication Simplification Gueorgui Pinkhassov

这是 Gueorgui Pinkhassov 用 iPhone 拍的,入册的成片都是从他的 Instagram 上直接扒下来的,你先看看这个名字 ,Sophistication Simplification,“复杂的简单”,跟“有意为之的偶然”简直如出一辙。

他在访谈里说到,iPhone 很神奇,一旦你玩转它,它就可以变成你身体的延伸,让你可以在跟这个世界融合的同时依然自由;他说,他在不需要对任何事负责的状态下反而更有创造力;他说,如果一个只有靠你对它毫无期待才能有价值的东西,你对他报以期待,就很傻;他说,最重要同时也最难达到的状态就是“想要什么都不想要”。

说回到 Gueorgui Pinkhassov:“The most important and most difficult thing is to want nothing”

“want nothing”,我不想翻译成“什么都不想要”,我觉得应该翻译成“想要什么都不想要”。

所以,他用 iPhone 是一种主动选择,他虽然享受自由,享受不受控,但依然说要先玩转 iPhone,他的“不负责”和“毫无期待”是在计划中的,我用 NOMO 拍照片儿的时候的心态跟他一样:我们想要的是“什么都不想要”,“什么都不想要”是一个需要去苦苦求索的东西。

# 处心积虑创造画面

这个专栏,从开始到现在,虽然贴过很多很多照片儿,但他们基本都是同一种照片儿,我们可以不严谨地管这些照片儿叫“纪实摄影”,这是普通人最常能接触到的领域,也是普通人最可以理解的画面,非常有共鸣,所以,他们很容易变成名作。

但即便他们是名作,他们也卖不上价儿,布列松的水上小飞人才能卖两万刀,那是什么重量级、且有历史意义、还有收藏价值的一张照片儿啊,才两万刀,为什么?因为无论这些画面有多好看多重要,他们也还是没能逃出日常的范畴,没有显而易见地突破我们日常的视觉经验,所以,好像日常再重要,拍得再好,也没那么值得收藏。

在全民拍照片儿的时代,纪实摄影这个东西就更不值钱了,纪实嘛,现在谁都能纪,掏出手机就能纪,所以在纪实摄影领域,最容易让人产生“这我也能拍”的错觉。但其实,“记录”这件事儿本就是照片儿这个东西的天然属性,根本不值一提,所以正经的纪实摄影的重点从来不在“纪实”,而在“摄影”。

你会发现我一直在说我们是在“拍照片儿”,但说到某些照片儿的时候我会说这是“摄影作品”,这两种说法的区别就在于,“拍照片儿”就是“纪实”,而“摄影”是“创造画面”。因为如果不是这样的话,我们的街拍就可以是监控视频的截图;在同一个地方拍的照片儿,我们就不会说这张比那张好;我们不需要讨论取景构图和颜色搭配,不需要了解作品背景,也无从讨论个人风格。

说回到玛格南,他们拍大街、拍战地、拍民主运动现场,他们拍饥荒、拍洪水、拍新冠肆虐下的世界,他们拍渔船上的风浪、拍毒窝里的瘾君子、拍从天而降的飞行器和围绕着它的成千上万只蝴蝶……他们用照片儿记录下来的事情很多,但他们最厉害的,不在于他们记录的事儿多,而在于他们基于最常见的情景,贡献了那么多那么精彩的视觉体验。

而我们也拍过大街,拍过狂风暴雨,拍过社区核酸检测的帐篷和白花花的防护服,但我们拍的那些照片儿就是拍照片儿而已,不是摄影。

王福春的《火车上的中国人》,拍了四十年,从绿皮火车拍到和谐号。这个绝对重量级的项目当然有他的历史价值和文献价值,但这两种价值都是这些照片儿拍完很久之后由后世赋予的。一旦被赋予了这两种价值,很多人就把这样的东西看成是历史,是文献,是纪实。但请看看这些照片儿,这些照片儿如果已经好成这样了,那么,不需要多年以后的历史文献价值,他们在被拍出来的那一刻,就已经有他们最核心的价值了——摄影。

什么是摄影来着?创造画面。

《火车上的中国人》王福春

好,现在有个问题,王老师按住一个题材拍四十年,创造了很多很多精彩的画面,抓拍到了很多很多精彩的瞬间,那么这些“抓拍到的瞬间”算不算是妙手偶得?

所有的相遇都是久别重逢,所有的偶然都是有意为之。

Images à la Sauvette 是 Henri Cartier-Bresson 很有名的一本画册,但比这本画册更有名的是这本画册的名字。这个名字甚至比任何一张布列松的作品都有名,也就是被翻译错了但却完全没能阻碍它影响世界的“决定性瞬间”。所以,这次,我们要先从 Gregory Crewdson 聊起。Gregory Crewdson 的照片儿不能拼图,但即便放大图,也还是不够大,看他的东西最好是能多大就多大,最好能像他的展一样,一幅照片儿大到得两个人抬才能勉强抬得稳:

Gregory Crewdson 这个人用拍电影的方法拍照片儿,规模浩大,事无巨细,拍一张实景照片儿至少需要两天时间,如果需要置景,那么时间会更长……他的照片根据版数和尺幅的不同,可以卖到三千刀到十几万刀一张。

他的每一张照片儿都是经过深思熟虑的,画面里没有任何一个像素可以逃过他的干预,但正经开始拍的时候,他连相机都不看,有人替他掌机,他只是站在那台 8X10 大画幅相机的边上,看着整个场景,拿着对讲机跟所有人说:“Position…and Hold”,然后一张照片儿就拍出来了。

他要的就是决定性瞬间,他要的是那个最完美无瑕的瞬间,但这显然不是布列松的意思,而且,也确实不是布列松的意思。“Images à la Sauvette” 的原意是“在匆忙中偷摸儿拍下的一些画面”,也就是我们常说的“抓拍”,或者更点题一点,应该叫“偷拍”。

布列松之所以能拍那样的画面,是因为当时有了小型便携式相机,如果布列松没有火,也会有布列柏、布列桑、布列柳、布列槐什么的出头。所以,让布列松出名的,除了所谓的“抓拍”之外,我认为更多的是他对画面结构的把控,我相信这和他早年学习美术是有关系的,而早年学习美术以及很早就开始玩相机又跟他的家庭经济条件和他偶然遇到的人有关,这个话题咱们也留到后面一点再说。

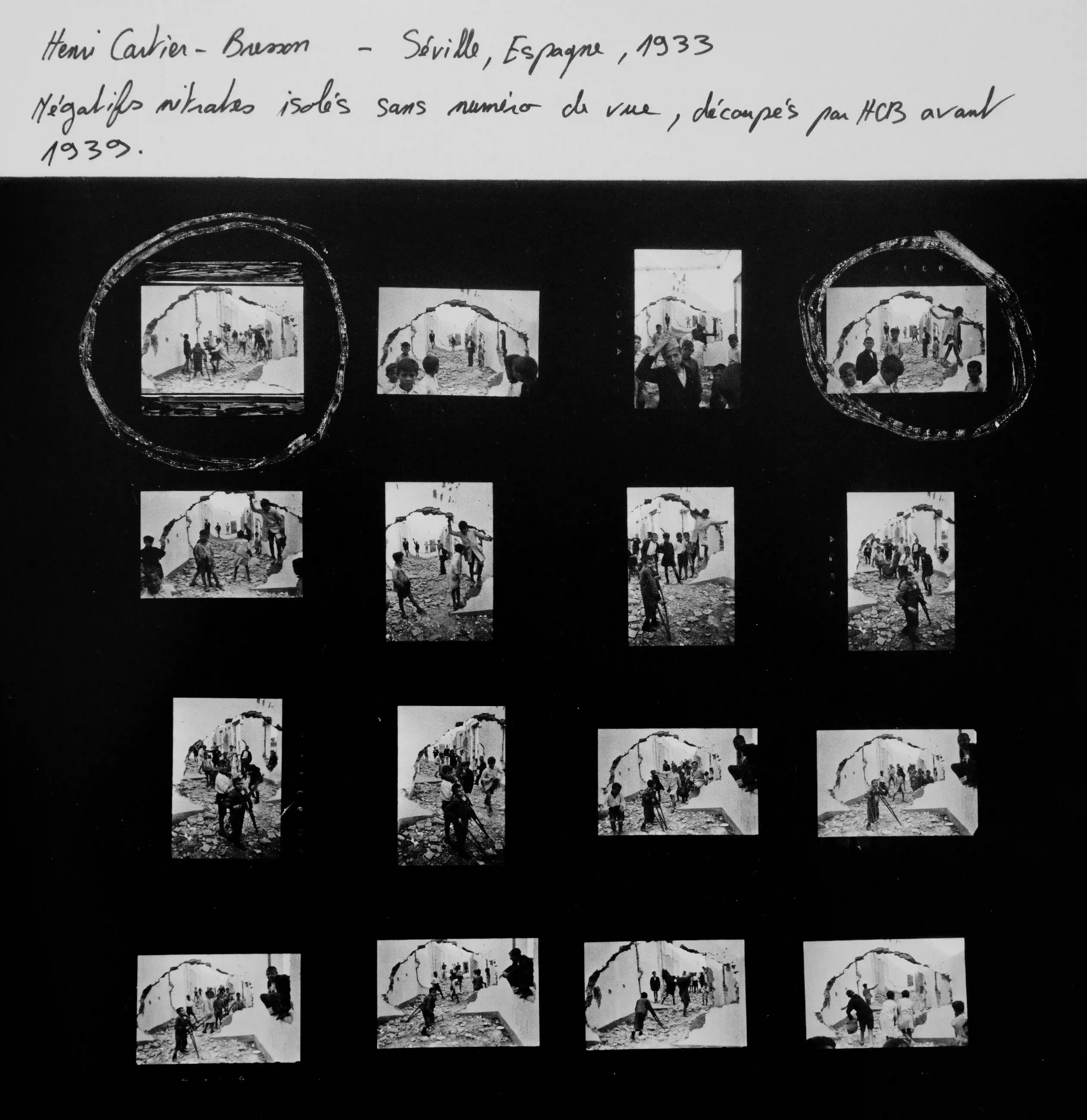

说回来,布列松曾经疑似提到所谓的“决定性瞬间”大概是这么个情况,他说画面里动来动去的元素很多,但总有一个时刻,所有元素都会精确地跑到他们应该出现的地方,从而使画面达到了一种平衡,摄影师必须得抓住那一个时刻……但我们看看布列松的 Contact Sheets:

这是一张非常有名的照片儿,但显然是没有什么决定性瞬间的,大场景没有变化,但跑来跑去的孩子们让这个场景有了无穷尽的可能性,布列松调整角度、调整距离、调整纵横,哐哐干下去十几张照片儿……所以布列松是个实诚人,他不喜欢 “The Decisive Moment” 这个英文翻译,他从来就没觉得有什么决定性瞬间。

反而是 Gregory Crewdson,一个摆拍天王,非常在意所谓的决定性瞬间。他也会拍很多张照片儿,但他拍那么多照片儿是为了服务后期的,是为了成品能以最佳的状态呈现,和布列松的那组底片小样完全不是同一个概念。

不管是 “Images à la Sauvette”,还是 “Position…and Hold”,最不重要的一刻就是按下快门的那一瞬,因为其实照片儿在你按快门之前的那一刻就已经被定格了。你的预判、你的计划、你的权衡、你的取舍、你的直觉、你的经验,共同作用到你按快门之前的那一刻,这不叫抓拍到的偶然,这叫拍到了你确切的有意为之。

上次我说摄影的核心是创造画面,而创造画面最重要的一点就是要干预画面。至于所谓的决定性瞬间,根本没有大家以为的那么重要,因为往深了挖,“什么时候下快门”的本质其实是用拍摄时机来干预画面。快门时机是干预画面的一种手段,手段之一而已,而所有干预画面的手段都很重要。

我们为什么要用曝光三要素控制曝光?亮一点暗一点是在干嘛?我们为什么要用特定的光圈制造出特定的景深?深一点浅一点是在干嘛?我们为什么要调整距离以达到某种程度上的视觉冲击?远一点近一点是在干嘛?我们为什么要选相机的画幅?大一点小一点是在干嘛?我们为什么要挑镜头?长一点短一点是在干嘛?这都是在干预画面。

那为什么偏偏“决定性瞬间”这么火呢?上次我说过,因为“纪实”是普通人最常能接触到的领域,而“抓拍到位”又被很多人认为是一个摄影师水平非常高的体现,以至于绝大多数人都以为摄影最重要的是瞬间,是什么“流动的自然,凝固的时间”,但其实并不是这样。

最后,再重复一遍:拍照片儿无所谓,想怎么拍就怎么拍,但摄影,最重要的,就是处心积虑无所不用其极地创造画面。

# 执念

我老师说过一句话,大意是:每个人在自己的一生中都会拍到一两张绝世照片儿,但摄影师的任务是要持续地出片儿。五哥也说过类似的话,大意是:可能每个人都能拍出一两张 100 分的照片儿,但摄影师需要稳定持续地产出 80 分的照片儿。

稳定持续靠的是什么?靠的当然是娴熟的技术,是累积的经验,是精心的设计,但更重要的,是对摄影的执念。

即便你知道了摄影是要“创造画面”,你也不一定有这个意愿,这就不太行,而执念,意味着你有着强烈的想要创造画面的冲动……所以,摄影本身就是一个执念,贪、嗔、痴、慢、疑,五种思惑,一个也跑不了。

没有“我执”,就没有主观创造画面的冲动,而没有这个冲动,就没有练习,没有思考,没有设计,没有计划,没有执行,甚至连目标都没有,那当然也就没有摄影。

所以,摄影的执念是什么?是“我要”。

回忆之前讲的:

- 相机的自动功能基本上一个有用的都没有,如测光、对焦、正确曝光等,理由是相机并不清楚我想要的是什么。

- 而镜头焦距中我说钟爱 28mm,是因为它最符合我目前的审美趣味。

- 后来讲景深陷阱,可以提前把对焦距离设置好,上街后无需拧来拧去,直接按快门就行。因为我发现那些非常号的摄影师好像都有一个自己的专属距离,那个距离是最让他们觉得舒服的距离。

- 再后来讲了相机,我说最好的相机是你最愿意带它出门、你用着最顺手、且最能满足你需求的相机,相机好不好不是比出来的,而是你自己用出来的。

- 再再后来聊到了我为什么喜欢 NOMO,我说其中一个很重要的原因是因为 NOMO 好看,我这个人特别在意好看不好看。然后我从 NOMO 又讲到颜色,我说颜色的好坏是视觉习惯,虽然视觉习惯好像是一代一代传承下来的。

这所有的一切,都是在说“我需要什么”,进而变成“我想要什么”……而“我想要什么”,是摄影最核心的核心,所有其他乱七八糟的东西,所有其他寻死觅活的努力,都是为了达成这个目标。

**摄影是创造画面,创造画面就要对画面里的一切负责,这都是咱们之前说过的,而如果,想要对画面里的一切负责,最后就很自然地会变成“差一点都不行”……**所以,慢慢地,我对“一点”的容忍度就变得越来越低了,“一点”是不行的,“零点五点”也不行,“零点零一点”也不行。

其实达祖的项目是不需要拍那么多年的,我打算拍那么多年,不是因为我有计划,而是我被我构想出来的这个项目给困住了。

比如人像,我可以不可以就拍我跟我非常亲密的那些人?可以的,几十个人就完事儿了。如果想再多拍一点点,一百来人也就行了。但是,我想拍全村所有人,一千多人……为什么?不知道,我就是想拍更多。

比如风景,我要拍达祖的春夏秋冬阴晴雪雨,我想记录下每一天的落日和每一朵被落日涂上颜色的云团,我要围着泸沽湖转来转去,找到拍格姆女神山最好的角度,然后拍春夏秋冬阴晴雪雨被朝阳夕阳涂上颜色的女神山……为什么?不知道,我就是想拍更多。

有的时候我会觉得我完全等不了那么多年,我需要的是“现在就有”;如果不得不加上时间这个维度,那单单是“有”就又不能满足我了,我需要的就变成了“想要更多”;而如果我有更多了,我就又会“想要更好”:我想用 Alex Webb 的方式拍光明,用 Gueorgui Pinkhassov 的方式拍黑暗,用 Trent Parke 的方式拍光明里的黑暗,用 Todd Hido 的方式拍阴雨,用 Saul Leiter 的方式拍大雪,用 Steve McCurry 的方式的拍肖像,用 Josef Koudelka 的方式拍群像,用梅佳代和川岛小鸟的方式拍日常。

上次我说我非常清楚做这个项目我要的是什么,但其实,我根本就不知道我想要什么……因为我贪,欲求多,不知足。

我现在不爱掏相机的一个很重要的原因就是我懒得生气了。

王小波说过:“人的一切痛苦,本质上都是对自己无能的愤怒。”

除此之外,我还听到过一句话,大意是嗔怒始于愚行,我深以为然。

摄影让我彻底变成了一个唯结果论的人。

我仔细想过这个问题,症结是我现在过于迷恋照片儿这个东西,而且是只迷恋最终的结果,这导致我只在意成片儿,不在意其他,迷痴至愚。

我拍到了不少好景色,我承认我拍照片儿之前一定是好好儿地看过那些景色的,但我看景儿的时候,考虑的是照片儿,考虑的是跟照片儿有关的东西,所以我其实没有真心真意地看过那些景儿。

这里有个悖论,我拍照片儿的时候必须全神贯注,拍照片儿真的是一件非常劳神费心的事儿,但全神贯注地拍,就不能享受当下地看……而享受当下,目前以我的水平,我就拍不好,如果只是随便拍拍,那就不如不拍,相机都不掏出来。

这里的“慢”指的不是快慢的那个慢,而是“傲慢”。

我从来都不是一个自信的人,但对拍照片儿这事儿我确实挺努力的,所以多少取得了一些小成绩,而这些小成绩,让我膨胀了,且膨胀得并不健康……病态的膨胀不是自信,有意无意流露出来的都是自认高高在上的傲慢与偏见。

我觉得我算是一个擅长跟人打交道的人,因为从结果上看,如果不擅长,有很多照片儿我都是拍不到的。在面儿上,我对人看起来是热情大方真诚友善,很容易就能得到别人的信任,但这不是一个自然而然的过程,因为在我心里,我其实是在不停地观察,不停地分析,权衡利弊,预判多种可能性,很多时候,在拍照片儿前后,我说出来的基本每一句话都是任务,都带着一个明确的目的……

多少见风使舵,多少言不由衷,久而久之,别人跟我说话,我只能当耳旁风,因为我不确定人家是不是真心说的,所以我变得越来越敏感,越来越没有安全感,那我就更要观察分析权衡,陷入恶性循环……但比这更麻烦的是,我也很难确定自己做一件事儿或说一句话的时候是不是真心的了。

我有的时候会想,即便在拍照片儿的时候,我应该也是有真心的吧,但我无法确定。

就像最开始说的,摄影并没有让我变成一个更好的人,因为我被照片儿这个没用的东西困住了。摄影对我来说不是乐趣、不是享受、不是解脱,客观来说,他肯定是我生活的一部分,但他并没有融入到我的生活中来,他游离于我的生活之外,盘旋在我的命运之上,他像乌云一样笼罩在我头顶,但好巧不巧的是,我不喜欢太阳,我就喜欢阴天,喜欢下雨……所以,“贪嗔痴慢疑”这五毒心就一直给我下着霏霏淫雨,浸透我不争气的灵魂,把我去无方向的前路搞得更加泥泞。

# 来源

- 极客时间《去无方向的信》 (opens new window)专栏笔记