去无方向的信 - 相机

去无方向的信 - 相机

# 聊聊相机

# 画幅与等效焦距

感觉相机这个事儿应该是在最开始聊的,对吧,没相机就聊拍摄技术很奇怪,但为什么现在才聊呢?因为如果没有前面咱们讲过的那些东西,相机这个东西是没法儿聊的……如果聊相机变成了聊品牌、聊像素、聊连拍速度、聊眼控对焦啥的,那就等于什么都没有聊。

聊相机的话,咱们会直接从最根本的一个概念入手:画幅。

那到底什么是全画幅?咱们退回到胶片时代。那时候有一种胶片叫 135 胶片,也叫 35mm 胶片(这个 35mm 跟镜头的那个 35mm 焦段无关),135 的胶卷我相信你应该见过,因为这种大小的胶片非常常见,就是以前家里傻瓜相机用的那种,柯达呀,富士呀,长长的卷成一个卷,抻直了看,每八个小孔就是一张照片儿,一卷一共 36 张。

而如今我们常用的相机已经不用胶片这种东西了,取而代之的是一种叫感光元件(CCD、CMOS 什么的)的东西,跟当年的胶片是同一个意思,无非是,胶片是用化学方式感光,我们现在用电子手段感光。

但这都不重要,我把 35mm 胶片搬出来的意思只有一个:在数码相机时代,我们管感光元件大小跟 35mm 胶片大小一样的相机叫全画幅相机。

除了全画幅相机,市面上还有各种非全画幅相机:

先说感光元件比全画幅小的,比如 APS-C(最常见的)、APS-H(已经不常见了)、M43 啥的,比 M43 更小的就是 1 英寸,1 英寸基本上就是十几年我们常用的那种卡片机的感光元件的大小……比 1 英寸再小的,就是我们现在手机上用的这些感光元件了,但是,据说现在已经有感光元件面积达到 1 英寸的手机相机了。

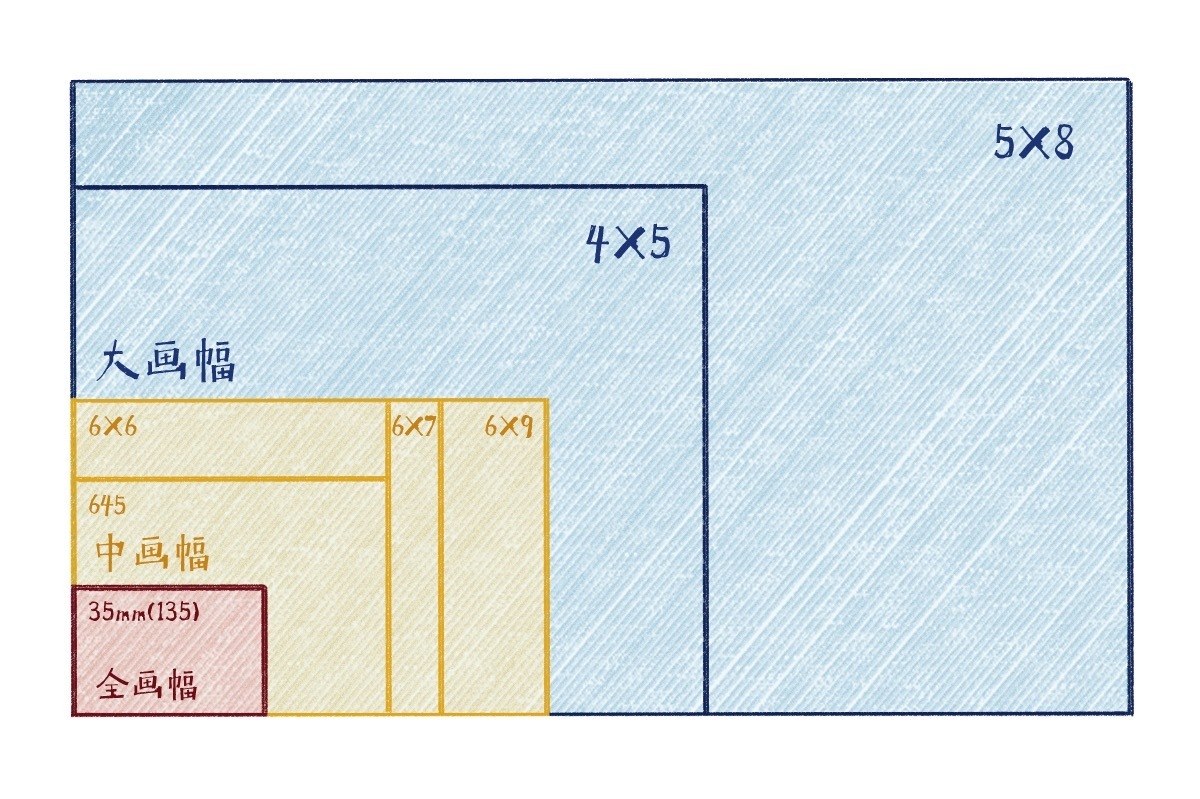

比全画幅大的画幅,比如各种尺寸的中画幅和各种尺寸的大画幅。

强调一句,一定不要看见“中”和“全”就觉得中画幅比全画幅小,因为中画幅非但不小,反而比全画幅的“底”大好多。是的,我们也管画幅叫“底”。

还有很多比全画幅小的画幅还有很多比 5x8 大画幅大的画幅

还有很多比全画幅小的画幅还有很多比 5x8 大画幅大的画幅

那么现在问题来了,分了这么多种大大小小的画幅,麻麻烦烦的,他们到底有什么区别?摄影界常说的“底大一级压死人”又是什么意思?听起来好像是底越大越好,那我们为什么不都用大画幅相机或中画幅相机拍照片儿呢?如果先不考虑大画幅和中画幅的话,买相机一定要买全画幅相机么?好多人都觉得拿着一台非全画幅相机(也叫残幅相机)特别丢人,显得特别不专业,但残幅相机就真的那么残么?卡片机(1 英寸底)到底还有没有活下去的必要和机会?手机上的那个相机,对我们来说,到底意味着什么?

咱们先从最直观的开始聊起,不严谨地简单来说:画幅越大,能拍到的范围就越广。

重要前提:虽然这张照片儿是全画幅拍的,但咱们假装最大的框子代表 6x9 中画幅拍的画面,中等个子的框子代表全画幅拍的画面,最小的框子代表 APS-C(残幅)拍的画面……先给自己洗洗脑,暂且这样假装一下,因为我实在是没有自己拍的中画幅的例图。

看中等个子的框子,这张照片儿是用 35mm 镜头在全画幅相机上拍的,如果还是同样的 35mm 镜头,我把他装在一台残幅相机上(比如说一台 APS-C 画幅的相机),我站在同样的位置,举起相机,就只能拍到中间的那个小框子……相当于这台残幅相机把我的 35mm 镜头变成了 52.5mm 镜头。

虽然用的是 35mm 镜头,但却是 52.5mm 镜头的视觉效果,这个 52.5mm 叫“等效焦距”,也可以叫“35mm 等效焦距”……这里的“35mm”指的是上次咱们说的那个 35mm 胶片画幅。

等效焦距就是要跟全画幅看齐的意思,如果我们买全画幅相机和全画幅镜头,我们不用在意这个,因为全画幅就是标准……但如果我们买非全幅相机和非全幅镜头,我们就需要看这个叫等效焦距的数据。

拿 APS-C 画幅的相机举例子。一枚镜头说自己的真实镜头参数是 35mm,如果我们要把他装在一台 APS-C 相机上,无所谓他是全幅镜头还是非全幅镜头,我们都要给他乘上个 1.5 或 1.6 的转换系数,最后得出来的 52.5mm 或 56mm 才是这枚镜头实际的成像焦距,而 52.5mm 或 56mm 就是这枚镜头的等效焦距。

反之,如果我们在 APS-C 相机上想拥有一枚实际 35mm 成像效果的镜头,我们需要选一枚 23mm 或 21.8mm 的镜头,这就是除以 1.5 或 1.6 的结果了……这枚 23mm 或 21.8mm 的镜头在全画幅相机上显然是个广角镜头,但在 APS-C 相机上就是一枚 35mm 的标准镜头。

为了简化,我之后不会再提 1.6 的事儿了,统一把 APS-C 画幅的等效焦距的转换系数认定为 1.5 吧……1.5 和 1.6 只是各家厂商机型不同,传感器尺寸微微不同,导致的一点点差异而已。

下面,咱们看示意图里的中画幅,就是最大的那个框子。

APS-C 画幅的转换系数是 1.5,但只要换一种画幅,这个转换系数就会跟着变,这些网上都能查到具体数值,比如这个 6x9 的中画幅,他的转换系数是 0.43,这是什么意思?

就像刚才一样,假设,我在全画幅相机上装的这枚 35mm 镜头可以装在 6x9 的中画幅相机上,我站在同样的位置,举起相机,就能拍到比全画幅大得多的画面,相当于这枚 35mm 镜头,乘以 0.43 的转换系数,变成一枚 16mm 的镜头了。

反过来说,还是一样的逻辑,如果我们想在 6x9 中画幅相机上拍出全画幅 35mm 镜头的视觉效果,我们就需要一枚 35mm÷0.43 的镜头,也就是说,在 6x9 中画幅相机上,我们需要一枚大约 80mm 的镜头,才能拍出全画幅 35mm 镜头的效果。

在这儿必须防杠声明一下了:我上面只是举例子而已,实际上,镜头可以向下兼容,但不可以向上兼容。意思是,全画幅镜头可以装在残幅相机上,但残幅镜头不能装在全画幅相机上,中画幅大画幅也是一样,我刚才说把全画幅 35mm 的镜头装在中画幅相机上,纯粹只是举例子,只是为了让你明白其中的逻辑关系。

最后给你举几个实际的例子:

- 我经常会提到的小 GR 是一台 APS-C 画幅的相机,他有一枚固定镜头,是 28mm 的,你也知道这是我最喜欢的焦段,但这个 28mm 是“等效 28mm”,因为这台相机是 APS-C 画幅的相机。所以如果他想等效 28mm,也就是说,如果他想拍出全画幅相机配 28mm 镜头的视觉效果,他就必须配一枚 18.6mm 的镜头才可以实现。而实际上,GR 的镜头是 18.3mm,跟我们的测算大差不差。

- 还有一个我觊觎了好多年的相机系列,富士的 X100 系列,这个系列也是 APS-C 画幅的,同时,他们也是固定镜头,35mm,但这个 35mm 是“等效 35mm”,因为这个系列的相机是 APS-C 画幅的相机,所以如果他们想等效 35mm,也就是说,如果他们想拍出全画幅相机配 35mm 镜头的视觉效果,他们就必须配一枚 _____ mm 的镜头才可以实现呢? 24mm

- SONY 的黑卡 Ⅶ 是一台 1 英寸底的卡片机,官网上说这台相机的镜头焦距是 24-200mm,但他最准确的镜头参数应该是下图这样的,9mm-72mm。注意看那个“焦距”和那个“等效 35mm 画幅焦距”,所以,你能说出 1 英寸底画幅的等效焦距转换系数么? 2.666666

最后的最后,我实在是闲的,还想再给你举一个大画幅的例子。大画幅镜头最重要的一个概念其实不是焦距,而是“像场”,我只是简单提一下,不会展开讲,你可以自己去查一查,总之就跟我们前面说的“镜头可以向下兼容画幅,但不能向上兼容”是一个意思。举个小例子,一枚 8x10 的大画幅镜头,可以放在 4x5 的大画幅相机上用,但是反过来就不行。

回到咱们本来要举的关于大画幅镜头焦距的例子。这个例子很简单,是一个问题,请问:一枚 360mm 的 8x10 大画幅镜头,是不是长焦镜头?(提示:8x10 镜头等效焦距的转换系数是 0.14)

# 成像质量

左边这张小的是 35mm 胶片(135 胶片)的大小,中间这张是 6x7 中画幅胶片的大小,最后这张大的,是 4x5 大画幅胶片的大小。

我们可以把一张 35mm 胶片印成 6 吋的照片儿,放在自家的影集里,供多年后回忆青春;我们也可以把一张 35mm 胶片印成大海报,挂在家里的墙上;我们还可以把一张 35mm 胶片冲印成巨大的,巨巨巨大的,像糖纸包糖豆一样把地球包上……问题是,如果一张 35mm 胶片被冲印到那么大,我们脚下的画面会不会都是像素格?

不会,因为胶片是实实在在的物质,如果冲印到那么大,画面上的颗粒感会非常重,我们脚下的画面有可能会是巨大的颗粒,但不会有“像素格”这个东西,因为像素这个概念是专属于数码的。

像素就是一个一个的小格子,他是数码影像最小的单位,所以一个格子只能有一个颜色,拼起来,变成了一张图。比如上面这张例图,只有 15000 个像素,15000 个像素显然承载不了那么多画面信息,所以根本没有细节可言。

但如果同样一张照片,有 4000 万像素,情况就完全不同了。4000 万像素的意思,就是把一个画面分成 4000 万份,这 4000 万个小格子拼成了一张图,每一个小格子都会小到你肉眼无法分辨,这样一来,画质自然就比只分成 15000 份要细腻。

顺着这个逻辑咱们继续。首先说一下,数码相机的大家庭里也有中画幅和大画幅,所以不要以为只有胶片才有这种大尺寸画幅。

那么,如果同样都是 4000 万像素,一台相机是 APS-C 画幅,一台相机是全画幅,一台相机是中画幅,一台相机是大画幅……会是个什么情况?

同样都是分成 4000 万份,但因为总面积不一样,所以每一小份的面积也不一样。科学原理就不讲了,简单来说,面积大,处理光的能力就强,面积小,处理光的能力就弱。所以,即便是同样的像素数,在同样的条件下,比如说光线、参数和画面内容什么的,画幅的大小决定着画面的质量,画幅越大,画面就越细腻,画幅越小,画面就越粗糙。

甚至,如果极端一点,让一台卡片机和一台大画幅相机比,即便使用卡片机的拍摄环境非常理想,使用大画幅相机的拍摄环境非常不理想,大概率,也还是大画幅相机的画质会更细腻。这就叫“底大一级压死人”,就更不要说卡片机和大画幅这种差着好几级的了。

所以,当我们看到某手机公司宣传自家手机相机 1 亿像素的时候(其实那不是真正的 1 亿像素,是靠算法合成……),我们需要知道手机相机的传感器(画幅)有多小,那么小的画幅,分成 1 亿个小格子,每一个小格子那么小那么小,处理光的能力一定弱爆了,结果可想而知……总之,就是不要掉进像素的陷阱,画幅决定着画质,在画幅有碾压性优势的时候,像素高低没那么重要。

# 挑选相机

挑选相机要权衡这么几个方面(按重要程度排序):预算、画幅、体积和重量、像素、高感成像质量、动态范围、RAW 图质量和存储读取速度、“高科技”。

预算

不仅要考虑相机本身的价格,我还要考虑配套的镜头和配件(原装电池、存储卡、闪光灯、三脚架等)的价格

画幅

全画幅,半画幅

体积和重量

体积和重量是最影响你买了相机以后会不会经常把他带出去拍照片儿的因素

像素

我的小 GR 是 2400 万像素,我的 RⅢ 是 4200 万像素,在我看来,这是目前比较合适的画幅像素匹配。小 GR 作为一台 APS-C 画幅的相机,像素比 2400 万再高就比较危险了,而 RⅢ,虽然是全画幅,但到了 4200 万像素这个级别,在相对极端的拍摄条件下,画质也会让人有点担心。

上次我们提到了单颗像素的大小,我说单颗像素越大,处理光的能力就越强,单颗像素越小,处理光的能力就越弱。在光线好的时候,其实相邻画幅在画质上的差异并没有那么大,但在光线不好的时候,单颗像素大的相机对比单颗像素小的相机就会在两个方面有明显的优势——高感成像质量和动态范围。

高感

“高感”的意思是“高感光度”,“高感表现如何”的意思是当我们把相机的 ISO 调到 1600、3200、6400 或甚至更高的时候,画面的纯净度如何……而纯净度如何最直观的体现就是噪点控制。

单颗像素面积小,噪点就很难控制,除非有非常厉害的降噪算法。但目前,针对 JPG (JPEG) 图,兴许还可以,但针对 RAW 图,并没有那样成熟的技术。

数码的噪点和胶片的颗粒根本不是同一个概念。我记得我之前也说过,黑白噪点我是能忍的,但数码最讨厌的就是有彩色噪点,高感加彩噪,不光影响清晰度,甚至会影响到照片儿的色彩还原。

我臆想一下啊,如果 SONY α7RⅢ 可以是两三千万像素,这台相机就神了。四千万像素很尴尬,平常在手机或电脑上看,看不出区别,放大输出又没有明显的面积优势,不如降到两三千万,以保证画面纯净度。

但当然了,大多数人都不像我一样会经常在极端光线环境下拍照片儿,所以对于他们来说,四千万像素肯定会比两三千万像素好很多……如果他们拍的再是 JPG 图,他们就完全不必过分在意高感表现这个东西了。

动态范围

动态范围的意思就是相机能同时记录到多少高光细节和暗部细节。

人眼的宽容度是很高的,能在看清高光的同时看清阴影,但因为相机不是人眼,所以你拍一段时间照片儿,你就会发现,如果保证高光区域的正确曝光,暗部区域就经常会死黑一片,如果保证暗部区域的正确曝光,那么高光区域就经常会白花花的过曝掉……于是,相机的动态范围就变得很重要了。

动态范围大的相机,可以在后期尽可能地找平光比,动态范围小的相机,后期比较吃力。但考虑动态范围的前提是,你要知道自己会不会经常在大光比的环境里拍照片儿。或者说,你会不会经常在光线极端的环境里拍照片儿,如果没有,那就不用特别考虑这一点。

RAW 图质量和存储读取速度

JPG 就是我们平常看到的那种照片儿的格式,RAW 图就是相机能记录的不加任何机内后期和渲染的原始图片格式,RAW 格式不会对照片儿有任何形式的压缩,他会尽可能多地保留光线信息和颜色信息……而保留的原始信息越多,后期的空间就越大。

比如说我可以把略微过曝的高光区域拉回来,可以把欠曝的暗部区域提起来,可以更大幅度地调节照片儿的白平衡等等。所以,刚才我说的动态范围,需要在拍摄 RAW 图的前提下才能派上用场。

JPG 格式的照片儿,基本上拍成什么样就是什么样了,谈不上什么动态范围,过曝和欠曝都很难靠后期修正……但 RAW 图,可以实现下面这样的效果:

各家厂商对 RAW 格式的优化程度各不相同,在其他条件基本相同的情况下,有些厂商对 RAW 图的优化做得比较好,有些就一般。其实我觉得 SONY 的 RAW 图质量就一般,最明显的就是在拍摄风光题材的时候,面对大面积的纯色色块,比如天空、湖水、墙面什么的,稍加后期就会出现色阶断裂的情况。

而我之所以可以忍受 SONY 非常一般的 RAW 图,是因为我不怎么拍风光,偶尔拍一下,断裂就断裂吧,后期的时候小心一点就好……我非常清楚我需要的是什么,所以我就非常清楚我可以舍弃什么。

然后咱们继续说存储读取速度。

我这台相机拍的 RAW 图,一张大概 86 兆 (86MB),举一个粗暴无脑的例子,吃鸡或者王者荣耀这样的游戏的大小,也就不过相当于我的十几张照片儿……所以我需要这台相机有支持插入高速卡的卡槽,不然的话,我拍两张照片儿,机器就要瘫痪两秒钟,吃力地运算,就更不用说连拍了。事实上,我从来不用连拍这个功能,但如果我用,比如我是个拍野生动物的,或者我是个体育记者,专门拍短跑啊、滑冰啊、赛马赛车啊什么的,我就更需要这台相机对数据的存储和读取速度快。

说了这么多,不知道你有没有发现,你需要非常明确自己的需求,才有可能真的有能力去权衡前面咱们说的这些东西……这就回到了我常说的那句话:你得知道你自己到底想干嘛。

而摄影,最难的一点,就是这点……技术永远是简单的,就那点东西,但太多人都不清楚自己想干嘛,所以,他们的“灵感”会枯竭,他们的相机会吃灰,我不希望你是他们中的一员。

高科技

这是覆盖率高达 92% 的 759 个相位式对焦点,你得知道你自己到底需要不需要这个东西;这是眼控对焦,甚至是鸟眼对焦,你得知道你自己到底需要不需要这个东西;这是 30 张 / 秒 的连拍速度,你得知道你自己到底需要不需要这个东西;这是 1/500s 的闪光灯同步速度,你得知道你自己到底需要不需要这个东西;这是触摸屏加 720° 翻转屏,你得知道你自己到底需要不需要这个东西。

......

如果你不需要这些,你就尽量不要为这些没用的东西买单。

但很糟心的是,如果一台相机卖得贵,基本上全是因为这些东西在抬价。就从基础功能来看,我觉得我的 RⅢ 不值那么多钱,但 RⅢ 作为 SONY 当时的旗舰,是非常“高科技”的一台相机。所以我非常清楚,我为很多我肯定不会用的“高科技”白掏了好多钱。

真要我说,买相机,就在基础功能说得过去的相机里选一台长得最好看的,或者说你看着最顺眼的,尽量轻便,因为什么都不如你愿意拿着他出去拍照片儿更牛逼了……相机再高级,你不拍,也没用,废品一样。

**所以哪台相机是全宇宙最好用的相机?就是你对他足够了解的,你愿意带他出门的,你用着最顺手、最能满足你需求的,当然前提是你的需求足够明确,你知道自己想要什么……**我觉得,如果 RICOH 保持自己的风格出了全画幅的 GR,对于我来说,那应该就是全宇宙最好用的相机了吧,但是,我又转念一想,如果 Leica 倒闭清仓大甩卖了,哈哈哈,那我肯定买 Leica 了。

我刚才有说过,人人微单的时代在 5 年内会重蹈人人单反时代的覆辙,相机现在最大的竞争对手是手机。我觉得用手机拍照片儿完全没有问题,但是你可能需要搞清手机相机和专业相机的区别,这样,在你真的需要相机的时候,你才能在未来大家都放弃相机的那个时代,依然选择相机。

我之前问了这么几个问题,咱们现在再来看一看:

相机分了这么多种大大小小的画幅,麻麻烦烦的,他们到底有什么区别?

现在我们知道了等效焦距这个概念,知道了不同的画幅(在镜头焦距相同的情况下)有不同的视野。

其实画幅对景深也有影响,画幅大,景深就浅,画幅小,景深就大,而且画幅越大,焦外就越柔和……

我之前也说过,那些特别会拍照片儿的老前辈,好像都不太喜欢用大光圈,包括那些用大画幅的,他们用大画幅肯定不是看上了大画幅奶油般的焦外虚化,我之所以敢这么断定,是因为我知道他们也在非常使劲地克服浅景深的问题,比如曾经的“F64 小组”。

说句特别不严谨的玩笑话,好像,谁用光圈用得越小,谁的咖位就越大。

摄影界常说的“底大一级压死人”又是什么意思?

现在我们知道了,画幅对画质的影响几乎是决定性的,而并不是很多人以为的“像素”……如果画幅够大,像素可以相应增加,但如果画幅不够大,像素又无节制地增加,就会导致画面出现噪点,导致动态范围(宽容度)变小,从而影响照片的画质,影响照片的场景和色彩还原能力。

而且,画幅越大,可输出尺寸就越大,比如一张大画幅底片,可以在保证画质的前提下,输出出来一张占满一整面墙的成品照片儿……然后卖好多钱。

听起来好像是底越大越好,那我们为什么不都用大画幅相机或中画幅相机拍照片儿呢?

现在我们知道了,中画幅和大画幅相机确实好,但问题是太大太沉了,数码相机领域的中大画幅相机虽然比胶片相机领域的中大画幅相机小很多轻很多,但还是太大太沉,而且太贵了……我们挑选设备的时候要权衡很多东西的,不光是看画幅。

如果先不考虑大画幅和中画幅的话,买相机一定要买全画幅相机么?

现在我们知道了,如果我们挑选相机,其实是需要考虑很多东西的,比如预算、画幅、体积和重量、像素、高感成像质量、动态范围、RAW 图质量和存储读取速度,等等……甚至还要把颜值考虑进去,有的时候,其他的都不重要,颜值决定一切。

所以,全幅残幅的问题,只是很小的一个问题,完全不是决定性的。

好多人都觉得拿着一台非全画幅相机(也叫残幅相机)特别丢人,显得特别不专业,但残幅相机就真的那么残么?

别的废话不多说了,就一句:我的小 GR 是全宇宙最好用的小相机,谁在乎他是不是 APS-C 画幅呢。

# 手机

手机相机的重点在于“傻瓜化”,虽然在光学上,手机相机也突破不了曝光三要素,但手机相机可以上算法,手机相机可以多帧合成,可以随心所欲地 HDR……手机相机的光圈一般来说都很大,所以快门速度就更容易有保证,同时,因为底小,还不容易有虚化,所以拍出来的东西既亮堂,又清楚。还有各种 AI 算法,还有像 Deep Fusion 这样厉害的东西。

手机相机的目标是拍出“没有技术毛病的照片儿”,他把所有有关技术的重担都自己扛了,你只管按快门,其他的他来办,而且力争一次成型。但相机的目标是拍出“我需要的照片儿”。相机非常清楚自己的地位,他只是一个工具,他必须完全可控,他没有自由发挥的权力,所以他不能自己左右成片效果。

相机最麻烦的一点是需要后期,因为相机最核心的本分是还原,不是直出成图。

拍照片儿这事,普遍来说,五分拍,五分修,但能从中得到的乐趣,拍占一分,修占九分。当然,这个“修”肯定是要包括看图挑图的。

在聊相机的时候,我说过,全宇宙最好用的相机是:你对他足够了解的,你愿意带他出门的,你用着最顺手、最能满足你需求的……而手机,我觉得除了第一点,剩下三点,对于大多数人来说,都是他的天然属性,所以,一旦我们解决掉第一点,一旦我们可以足够地了解手机相机,他马上就能变成我们手边最好用的相机。

你需要知道:手机相机的劣势就是他的优势,越劣势越优势。

底小

底小意味着很难拍出虚化,没有虚化就不会太有对焦的概念,没什么对焦的概念,就容易摆脱“中心构图”的禁锢,就容易关注到整个画面,而不是一个点。而,没有中心构图的禁锢,没有注意力的过分集中,就可以练复杂构图。

在相机上,只有用小光圈才有练习构图的可能性,但光圈小又容易遇到曝光的问题,互相牵制,麻麻烦烦……所以,在我看来,很难有曝光问题的手机相机,是练习构图最好的设备。

底小还意味着画质差,画质差就意味着你要想办法尽可能地不让他画质太差,这时候你就可能会注意到很多东西:

比如你会开始注意光线,你还会权衡哪些环境适合拍照片儿,哪些环境不适合拍照片儿;比如你会对不同光线下的快门速度有很具体的概念,你至少可以隐隐约约地感知到,什么光线情况可以拍什么移动速度的被摄物体;比如你会开始对宽容度有很具体的概念,你可以利用手机相机宽容度不高这一点,很容易地拍出剪影照片儿;比如你会慢慢摸清关闭 HDR、手动 HDR 和自动 HDR,关闭闪光灯、闪光灯常亮和自动闪光灯的区别和适用场景;比如你会开始考虑后期,开始学着用简单的修图工具改善画质,这个画质,一方面是画面质量,一方面是画面质感。

镜头焦段固定

这对于大多数人来说绝对是劣势,这可能也是为什么现在卡片机还活着的原因,但对于咱们来说,这显然是一个巨大的优势。我觉得我在前面讲镜头的时候已经把这事说得很明白了,所以在这儿就不多说了。

只补充一点,练习构图的两个最关键的要素就是大景深和固定镜头,手机相机全都满足,所以,再一次,手机相机是最适合练习构图的设备……其次是 Leica,呃,还有我的小 GR。

再多说一句,现在的手机都差不多有三颗摄像头了,一颗广角的,一颗长焦的,还有一颗标准的,而,这颗标准的镜头的焦距,基本上都是 28mm 左右,28mm 啊,你品,你细品。

基本不能调节曝光参数

曝光三要素分别是光圈、快门和 ISO,手机相机镜头的光圈一般都是固定的,为了保证画质,手机会自动优先压低 ISO,牺牲快门速度,这就等于是相机上的 A 档(光圈优先)。

在光线好的时候,ISO 很低,快门速度也很快,在光线不好的时候,ISO 也不会太高,但快门速度会明显慢下来。

这算是什么优势呢?

在光线好的时候,我们可以把画质和所有相关技术参数都抛到脑后,专心练习按快门的时机。构图和快门时机是搞出一张普遍意义上合格的照片儿最重要的两个因素,手机相机把路都铺平了。

而,在光线不好的时候,我们可以打破“拍清楚”的魔咒,画质可以差,被摄物体可以有拖影,闪光灯可以开起来,把一切都闪得惨惨的……遥想第二封信的标题是《能拍清楚就已经很好了》,但我之后肯定还会写一封信,大概率会起这样的标题:《遗憾的是,如果你真能拍清楚了,你可能就很难拍不清楚了》。

到那时候,就不太是拍照片儿了,而是走向摄影的事了。

修改 App 功能不强大

在电脑上修图,我们要用到 Photoshop,这是一个非常强大且麻烦的软件,能干的事非常多,但麻烦,而如果只是调色,我们可以用 Lightroom,不过,如果没有什么修图基础,LR 里的调节滑块也会让人感觉有点复杂,再加上很多调节都是相互制衡的,所以有的时候让人感觉有点乱。

但手机上的修图 App 就不一样了,通常就给你那么几个最常规的调节选项,甚至,如果他们对自己的产品足够自信的话,什么调节都不需要你做,直接套上他们调试好的滤镜就行了。极少有人会在手机上吭哧吭哧正经修图,因为投入产出比不高,所以手机上的修图 App 都是傻瓜化的,功能确实不够强大,因此足够简单。

功能不强大的意思就是操作简易化,这能培养我们对照片儿进行后期的兴趣,强化我们试图去改善画质的意愿。这两点都很重要,因为等真的要用电脑正经修图的时候,就得靠这两点撑着,不然谁能做下去那么无聊且枯燥且繁琐的事呢。

上面这些照片儿都是用手机拍的,还是一部被诟病相机不够好的手机,而且后期没有调节任何参数,只是套了一个相对合适的滤镜而已,他们看起来就像是正经照片儿一样。

他们可以是宝丽来拍的,可以是胶片相机拍的,可以是数码相机拍的,可以是相机好的手机拍的,可以是相机不好的手机拍的,都不重要,重要的是,他们看起来真的像正经照片儿。

# 来源

- 极客时间《去无方向的信》 (opens new window)专栏笔记