去无方向的信 - 距离

去无方向的信 - 距离

# 情感上的距离

我们之前聊过距离,那还是在聊镜头焦段的时候,我说大多数成熟的摄影师都有一个自己特别喜欢的拍摄距离,因为视觉习惯和拍摄习惯会让一个人只对一种距离感觉最舒服。紧接着这个话茬儿,我们才能聊景深陷阱,因为只有距离保持稳定,我们才可以把景深陷阱这个技术用得很顺手。

上次提到了一个话茬儿,我说国外的景儿,只是因为你看着新鲜,所以你容易觉得好,但实际上,那些在当地生活的人,只觉得那就是家门口,没啥看头。基本所有人都这样,没人喜欢拍自己家门口,大家一想到出片儿,都是诗和远方。

所以,这次要聊的“距离”,是“距离产生美”的那个“距离”。

很多人刚买到相机的时候动力很足,会拿着相机街拍,会让这台相机变成旅行必备,会拍孩子,会拍老公老婆,会拍家里的小畜生,会拍兄弟闺蜜的聚餐和很多大大小小的景致……但在拍过一段时间照片儿以后,就会遇到一个问题,那就是觉得越来越没的拍了,所以,就经常会听到有人抱怨自己工作太忙或别的什么原因,没时间出门,然后大家就把相机放下了。

这个问题不光是咱们这样的普通人有,大师们也一样,咱们之前举过足够多的例子了,不再赘述。我现在只是想问:没有诗和远方就一定没有好照片儿么?你肯定知道不是这样,你肯定知道我能举出,或者是你自己都能举出很多反例,道理都明白,但就还是觉得没的拍。这事儿怎么办?

最简单的一个方法是:强迫性地大量阅图。不要只是遥遥地知道,要切实且大量地看到,要看到那些大师拍的“无聊”,要分析他们是怎么拍自己的“琐碎”的,要思考为什么他们会拍,为什么他们拍出来的日常,能让跟那些画面毫无关系的我们,感到心头一颤。

日常之所以让我们感觉没得拍,就是因为缺少新鲜感,但我们不能指着新鲜感拍照片儿,因为新鲜感是很有限的。如果他自己感受不到新鲜感,他马上想到的是别人也感受不到新鲜感,然后最直接的影响就是发朋友圈没人给点赞,而,没人给点赞的照片儿,就不值得一拍,或者,知道值得一拍,但就是没心气儿拍……社交媒体多害人,在没有社交媒体之前,照片儿可不是用来被点赞的。

对于我来说,拍照片儿是个治病的过程。可能是因为之前的病落下点病根,我总会产生幻觉,除了那些从没发生过的事儿之外,还有一些是已经发生过的事儿。那些情境的画面会突然占满我的大脑,控制我的视觉神经,以一种半清楚半模糊的方式呈现在我眼前。所以照片儿这个东西对我来说最大的作用,就是“切实地记住”,而摄影这个东西,对我来说,就是“更好地记住”,所有枯燥的技术、熬人的练习、乏味的阅图,所有对设备的要求、对画面的把控、对自己的折磨,都是为了能更好地记住……再没有什么更深奥的道理了。

每个人都有每个人自己的情况,肯定不会都是为了治病,每个人都能从照片儿里和摄影中找到只属于自己的意义。

这里不是指拍日常琐碎就一定好,以及拍异域风情就肤浅。而是说,如果你知道眼前的苟且为什么有得拍了,你拍诗和远方的时候就不会仰仗新鲜感这个东西了,你也不会再为了朋友圈的点赞而拍,因为那些诗和远方不再缥缈遥远,你知道他们已经变成了和你切实有关的东西。

就借着这个话茬儿举个具体的小例子,我在达祖是会拍风光照片儿的,甚至是拍一些不起眼的旮旯景致。因为达祖的风光和旮旯,不是诗和远方,他们和我有切实的关系,他们是“我”的一部分,所以我才会拍,而且我不仅会拍,我还要想方设法地把这些照片儿拍好。事实证明,这样的照片儿也确实可以打动别人,哪怕只是拍了一个破棚子和三只鹅。而其他名川大山,他们就算再漂亮,也跟我没关系,我找不到把相机从相机包里掏出来的理由和动力。

不要过分地向外求索,不要把照片儿建立在新鲜感上,也不要渴望什么灵感和机遇这种东西,因为这些都不属于你,你也掌控不了。如果你依赖这些东西,你就会轻易地被这些外界因素影响,从而放下相机。太亏了,实在是太亏了。

所以,一切都要回归到自己身上,而这,也是我们少有的得以重新审视生活和自己的机会。

# 离得不够远

上次说拍照片儿不必诗和远方,家门口的一亩三分地也可以很精彩。上次还说不要为了朋友圈的点赞拍照片儿,要为自己拍,要找到摄影对于自己的意义。但马上我们就会遇到一个问题,那就是,很多人都会用“这照片儿是给我自己拍的”当自己拍不出好照片儿的借口。

这简直是“摄影艺术家”们的口头禅,如果你表示没太看懂它们拍的东西,它们就会说不需要你懂,会说那都是一些非常个人的作品,是一种自我表达。至于怎么看照片儿,现在你也不是一无所知了,所以,不用听一个人是怎么说的,直接看照片儿就好,自己去分辨。

虽然拍照片儿不必过分地向外求索,不需要非得是诗和远方,但拍眼前的苟且,也最好不要陷入无法自拔的自我感动。比如拍自家的孩子、猫、狗等等。

远方之所以是远方,是因为你不在乎那个东西,因为如果你在乎,他就不会是远方。而,自家孩子,确实是一亩三分地的事儿,但问题就在于太近了。所以,做摄影师很难的一点是:在融入的同时,抽离出来。

达祖的生活很快就要变成我的日常了,所以,我拍达祖的项目,一定会遇到两个大问题:第一,如果达祖完全变成日常了,我会不会慢慢地就不想拍了,我会不会慢慢地就越来越觉得没的拍了?第二,如果不完全是第一种情况,就会出现第二种情况,我当然是很喜欢达祖和那里的人了,所以,我会不会战意渐浓,越拍越起劲儿,我会不会陷入到无法自拔的自我感动中,只要是达祖的景,我都觉得沁人心脾,只要是达祖的人,我都觉得招人喜欢,只要是达祖的生活,我都觉得令人想往?

所以,我需要有另外的标准来评判自己的照片儿,而这个标准就是之前我们在《什么照片儿是好照片儿》里讲过的。我当时说我们要找到一个不以人意志为转移的标准,为什么?你当然可以用这个标准来评判别人的照片儿,但更多的,是用这个标准来审视自己的照片儿,不然拍着拍着你就拍蒙了,就拍不下去了。

以拍孩子为例,如果时常苦恼,觉得自己拍的照片不好,不生动,不高级。果是技术上的问题,那就去解决技术上的问题。如果技术上没有啥问题,那多半就是意识上的问题。而如果是意识上的问题,也很好解决,那就是多看,咱们之前都讲过。但如果技术和意识都没有问题,那大概率就是你的生活出了一点小问题。比如大家拍自家孩子没感觉的原因,因为这照片儿里就没有感觉,只有进度,只有完成任务。

所以,我想说,要用力地融入这个世界,但也要跟这个世界保持一定的距离,不要过分趋同,不要别人干嘛你干嘛,想办法,多保留一点你自己的独特性……而你的生活可能会有不一般的体悟不常见的生活,自然你拍出来的照片也会越来越不一般,不管是内容还是形式,还是意境,而你也可能越来越不一般。

# 这些照片是不是好照片

# 深濑昌久

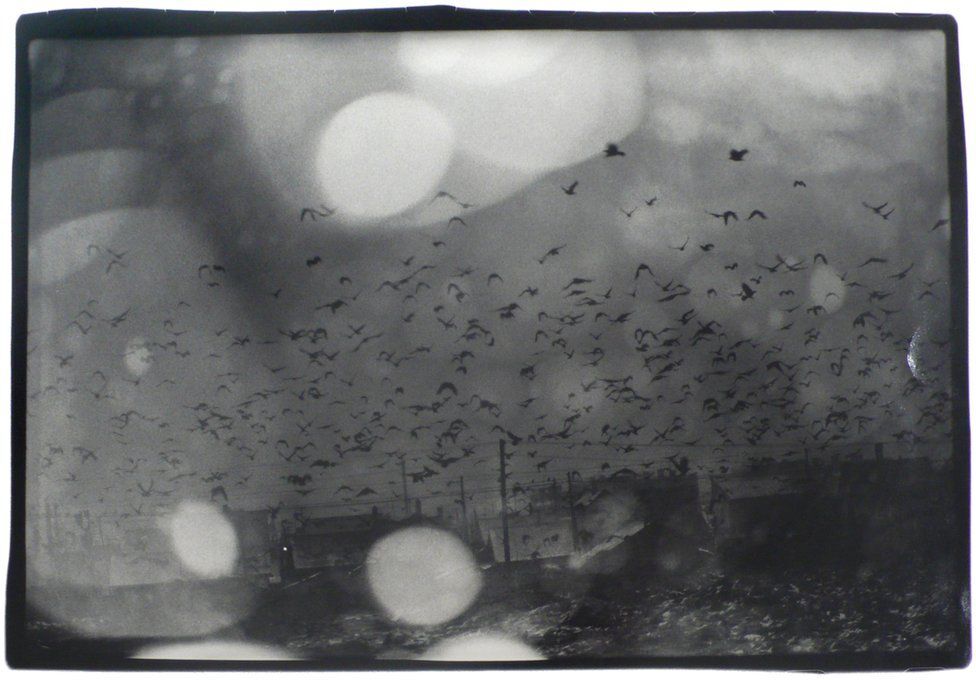

深濑昌久在与妻子洋子离婚的前一年,975 年,深濑沮丧落寞地回了一趟老家,北海道,在那儿,他开始了《鸦》这个项目,一拍就是六年。洋子的离去让他彻底崩溃了,整天酗酒,直到 1991 年,他基本已经彻底混乱了。深濑老是大晚上的出去拍照片儿,黑漆漆的,拍完那照片儿洗都洗不出影。

我当然会觉得这张照片儿特别好看,但现在得假装我不是我,那我就要说了,这拍的是什么鬼?好看么?这肯定不是普遍意义上的好看嘛。难拍么?胡拍胡洗胡裁,能有多难呢?所以,我想问,这张照片儿是不是好照片儿?

# 荒木经惟

荒木经惟也爱拍自己的老婆,他老婆也叫“Yoko”,他老婆也离他而去了,但这次不是离婚,是死了。

Yoko 将死的时候,他出了一本画册,叫《爱猫奇洛》,Chiro 是他们俩养的小猫,画册里展示了 Chiro 各式各样的生活细节,零星也有荒木和 Chiro 同框,Yoko 和 Chiro 同框,这本画册在 Yoko 死后跟她一起被火化掉了,当然之后,荒木也并没有停止继续拍 Chiro;Yoko 火化的时候,荒木看到烟飘向天空,他认为 Yoko 去了天上,所以从此开始不停地拍天空;因为 Yoko 喜欢花,所以 Yoko 死后,荒木除了不停地拍猫拍天空之外,也开始拍花儿了,拍了好多好多。

天空可能是无穷尽的,花儿也可以一直拍,他不停地拍就像是 Yoko 还没有离去一样,但猫就没那么持久了……2010 年,Chiro 也死了,他给 Chiro 拍的最后一张照片儿是 Chiro 火化后的骨头渣子。

故事很动人,但咱们得说回到照片儿,把尺拿出来度量度量,这照片儿好看么?难拍么?跟咱们之前展示过的那种好照片儿一样么?所以这照片儿是不是好照片儿?

# Robert Frank

1947 年,Robert Frank 从瑞士移民到美国,找到了一份时尚摄影师的工作。1955 年和 1956 年这两年 Robert Frank 用古根海姆奖金,拉着自己的老婆和俩孩子,驱车游荡在美国广袤的国土上,总行程 20000 公里左右。两年下来,他拍了将近 30000 张照片儿,从这么多照片儿里,他挑出来了 83 张成册,也就是今天鼎鼎大名的 The Americans(《美国人》),被誉为是摄影界的圣经。

可以说是要什么没什么了,画质超级差,快门速度那么慢,都糊片儿了,而且好像也没太对实焦,至于拍摄时机,呃,很难讲……所以,这张照片儿是不是好照片儿?按理说他应该是啊,他都是圣经的 1/83 了,这是怎么搞的?

# Martin Parr

之前咱们提到过他,也提到过他的这个项目,叫 Real Food(《真的吃的》)。

说到他,我就不用假装我不是我了,因为我记得我最早零星看到他的照片儿的时候,心里由衷地表示不解,然后又知道了他那时候是 MagnumPhotos 的主席,我三观都碎了。

他满世界拍游客,满世界拍垃圾,满世界拍香蕉,满世界拍透明雨衣,满世界找照相馆拍旅游纪念艺术照……除了拍这些奇怪的东西之外,他还满世界拍吃的,不是我们拍的那种吃的,他拍的是真的吃的,或者说,是我们拍的那种吃的,但他显然没用我们拍吃的的那种方法拍。

# 黄京

黄京,拍了一个猪鼻子,拍了一个猫屁股,拍了一个装盒饭的白饭盒,拿了奥斯卡巴纳克大奖。

# 214

214 拍的这个裸背少年,俘获了多少人的心。

# Diane Meyer

Diane Meyer 在照片儿上缝十字绣。

# 组图

之前咱们聊过 Christopher Anderson 的一张照片儿,他拍他女儿 Pia,但看不清脸,只能看清那个侧逆光的红气球。我说他当时只是想创造这个画面,至于画面里是不是 Pia 并不重要,换个人也行。

但作为一个摄影师老爸,拍自家闺女,还为闺女出画册,很难说他只是想创造一些一鸣惊人的画面以体现自己多牛逼,很难说 Pia 并不重要,很难说换个人也行……所以,到底是什么让他有底气连自己女儿的脸都不要了?

因为还有其他照片儿。

所以,这次,我们要聊摄影里一个非常要紧的东西:组图。

在摄影领域,基本没人会以单图论英雄了,原因很简单,因为单张照片儿的信息承载量太小了。摄影师如果想讲清楚一个事儿,就像配合着幻灯片做演讲一样,一张一张放,一张一张讲,等都放完,才能都讲完。所以,我们看照片儿的时候,尽可能避免自己刚看了一两张图,就对某个项目或某个摄影师定性,就对人家挥斥方遒地侃侃而谈。

Christopher Anderson 给自己的儿子 Atlas 出过一本画册,名字叫 Son,他给自己的闺女也出过一本画册,名字叫 Pia,这两本画册都非常精彩,记录了两个孩子在成长过程中的各种美好,而且拍得极其漂亮。

画册当然是组图的终极形态,在这种大组图里,每一张图都只是一幅大作品的一小块拼图。摄影师在拍的时候,根本不需要强迫自己让每一张图都承载巨大的信息量,所以,我们就可以有极大的自由度去创造画面,我们就可以有极大的耐心去拍一些细枝末节的东西,我们就可以有极大的底气不在意单图的呈现样貌……说白了,我们就解放了。

回到上一封信,里面提到了很多人,基本上每个人都只放了一张照片儿。说实话,那一张照片儿对我来说真的很难挑,因为我知道整个的项目长什么样,而且我也比较了解他们想干嘛,所以我会觉得每一张都挺好,但我还是要尽量找出可能会让你感觉不明所以的单图。意思就是,即便是单图,我也不觉得不好,但对于不了解他们各自项目组图的你来说,单图可能会看起来很迷惑。

拿 Martin Parr 举例,我当时放了一张他拍的彩虹蛋糕,那张照片儿是 Real Food 这个项目里的其中一张,而 Real Food 这个项目有上百张照片儿。

他用非常唐突的手法,罗列式地呈现了我们每天都在吃的一些东西,而只有拍成这样,只有像这样覆盖到各种各样的场景和品类,才会迫使我们思考,全世界人民每天到底都在吃些什么鬼。那是一种强大到不可阻挡的迫使感。但我所谓的这个“思考”根本不严肃,更准确一点来说,应该叫“想到”,应该叫“好像有点思考在里面地想到”,因为他拍得就不严肃,你看他拍得多不正经啊,让人很难突然严肃起来想去探讨个什么更深层次的东西。迫使你不得不想到,但又没打算让你严肃地思考,他把这种劲拿捏得死死的。而厉害的是,他的所有项目都是这样。

我特别喜欢 Real Food 这个项目,每一张照片儿看起来都那么逗,我会克制不住地回想起自己吃这些东西的时候,我发现我从来没想过这些“真的吃的”居然长得这么荒谬,他们荒谬到可以把那些没露脸的食客和画框之外那些不可见的环境也拉进那个巨大的荒谬感里去。

咱们继续。

荒木经惟跟他的 Yoko 度蜜月的时候,他拍了很多照片儿,后来他的 Yoko 死了,那些照片儿变成了他的《感伤之旅》。从他的 Yoko 得病开始,他不间断地记录着 Yoko 的病情恶化,那些照片儿变成了他的《冬之旅》。那都是一些生活中的细碎,但只有展示足够多足够多的细碎,才能让别人也感受到那些细碎背后的个人情感,再加上《爱猫奇洛》《奇洛的爱与死》《春之旅》《爱的阳台》《堕乐园》《三千空》《花曲》……一张一张照片儿拼合成了组图,一组一组组图拼合成了荒木经惟的一生。

在《冬之旅》里有一些我很喜欢的小细节。

89 年 6 月 16 号,荒木躺在沙发上,Yoko 倚在一旁,两个人一起看电视,Chiro 趴在荒木腿上。同年 10 月 7 号,荒木还是躺在沙发上,Chiro 还是趴在荒木腿上,但 Yoko 不在,因为她那时候已经住院了。

90 年 1 月 26 号,荒木拿了一束即将盛放的木莲花去医院探望 Yoko,这一天是 Yoko 病逝的前一天。第二天,Yoko 死了,木莲花也开了。

这些照片儿都不是以对页的方式出现在画册里的,我这是为了方便展示,把他们硬放在一起的,他们原本只是零星地穿插在主线之中,主线当然是 Yoko 的病情和死亡,但这些散落的小细节极大地丰富了主线剧情……这一切,非组图不能为。

还有我们上次提到的贝歇夫妇,拍石灰窑、拍冷却塔、拍鼓风炉、拍提升塔、拍水塔、拍储气罐、拍地窖……单图当然莫名其妙,但如果是组图,把在各地拍的同类建筑强行归类放在一起展示,你就能看出,虽然这些建筑散落在各国,但如果功能相同,他们的长相也就差不多。

这些照片儿都是用大画幅相机拍的,足够清楚,而且他们只在阴天的时候拍,因为阴天没有太阳,没有太阳就不会有强烈的光影,没有光影,就可以以最客观的视觉效果来呈现这些建筑,甚至是当地地貌的整体和细节……这一切,非组图不能为,因为如果不是组图,你就看不出他们统一的拍摄手法,你就看不出他们分门别类的编辑手法,你也就很难理解到他们的动机和意图。

他们这样的组图当然和荒木经惟那种故事性的组图不一样,但和 Martin Parr 拍食物的那组照片儿就很像,无非是老马的主观性非常强,贝歇两口子是奔着客观去的……或者应该这么说,贝歇在前,Martin Parr 在后,贝歇夫妇创造了“类型学摄影”,所以,单说 Martin Parr 那种收集整理归类的拍摄编辑方式,很难说和贝歇夫妇完全无关。

而,除了罗列式和故事性的组图,我们还能看到时间性的组图和蒙太奇式的组图。

组图的力量太强大了,编排得好的组图可以做到 1+1+1>99,他会让一张一张单图变成如诗般隽永的长卷,哪怕,哪怕单图看起来完全莫名其妙,哪怕单图是我们之前提到过的那种“拍到了而已”的照片儿。

所以,从现在开始,你要培养自己的组图意识了,不要老想着用一张图展示一切,因为那是不可能的。你要琢磨琢磨,一张大图能怎么拆解成几张小图,或者说,怎么能用几张小图,拼凑出大大大图都难以承载的信息量。

之前在讲怎么看照片儿的时候,我说光是看照片儿,其实都是一个很麻烦的事儿,因为我们不光要用眼,还要动脑……而这次,我要加一句,看照片儿不只是用眼动脑,还要走心,尤其是看组图的时候。

最后,不太细说了,只是简单提一嘴,我们平常最常见的组图是什么?是朋友圈的九宫格。比如我去看了一场话剧,想发一个九宫格,我可以九张图保持同样的机位和构图,拍舞台的全景,罗列剧情的九个节点,但这取决于我买没买到最中间的票。如果我坐偏了,我就不打算用这种方式了,我可以把去往演出现场的过程记录下来,票根、路上买了杯奶茶、演出场地的空镜、演出过程中的一帧、邻座看睡着了的大哥,等等。如果我不想记流水账,我也可以更飞一点,比方说我看的是《万家灯火》,我当然可以拍舞台的全景,我也可以拍一张何老太的特写,但除此之外,我可以去天坛去金鱼池拍一张街景,看完演出去小饭馆吃饭的时候可以拍一张吊扇,可以拍一张遛鸟的老大爷,可以拍一张刚刚放学的孩子们,甚至还可以拍一张我奶奶的照片儿,连同她的布鞋。

想用单图打动人是非常难的,你的前后期技术要过关,内容本身要有吸引力,画面要讲究,而且还要有视觉冲击力。这个冲击力不一定是强烈的那种,也可以是很柔美的,总之就是要足够好看,足够有意思。所以,厉害的单图,都是非常直接的,厉害的单图是拍照片儿的至高境界……但组图,好像更贴近摄影的本质,厉害的组图,妙不可言。

# 摄影到底是不是自我表达

一直有一个问题悬在这些文字和照片儿之上,我之前也提到过,那就是:摄影到底是不是自我表达?

横田大辅,他会先用带闪光灯的那种小数码相机拍一张照片儿,打印出来,然后再用黑白胶片翻拍,过程很复杂。我对他拍的这些东西感不感兴趣?我可以非常明确地说,完全不感兴趣。但是,我对这些图像感不感兴趣?当然非常感兴趣。所以,摄影是不是自我表达?你要非说是,也可以是,但你要知道,你拍的内容并不重要,你的想法也并不重要,重要的是:你怎么拍。

你想,横田大辅,他的那些照片儿的可复现概率,可以说是非常低了。用他那种方法创作,他自己都搞不出来两张一模一样的照片儿。整个过程充满了有意为之的偶然。

再想,荒木经惟,在那个时代拍自己的私生活,他拍 Yoko 各种光屁溜各种坦胸露乳,他甚至以第一视角把做爱过程都拍出来了,还出了画册,这事儿可复现概率高不高?然后,Yoko 得病,一直拍一直拍,拍到 Yoko 进棺材,化着死人妆,被鲜花覆盖,这事儿可复现概率高不高?

我们之前高举过“好看”和“难拍”的尺,但我们在上一封信里质疑了这把尺,不过,聊到现在,翻了两番儿,如果我们再回头仔细地看一看这把尺,他到底有没有问题?不好说。

# 别装懂

艺术作品这种东西,有理性的一面,也有感性的一面,如果你没看懂,并不完全代表着你审美能力差,或者是没见过世面,也许仅仅是因为这个作品没有作用到你,所以,看不懂就看不懂……看不懂这个人的就换个人看,世上的好东西那么多,你喜欢的都看不过来呢,何必纠结那些让你心烦的呢,没有必要。

话虽如此,但你要争取别轻易止于“看不懂”,也不要心里老藏着后半句“老子也没想懂”,不要当讨厌的观众,因为这样受损失的只会是你自己,你会把明明可以通往新世界的大门一扇一扇地关上。

不要迎合,不要不懂装懂,因为这些不良心态都会变成你的处事习惯。但反过来说,在一定程度上,“装”也是我们进步的动力来源。

我们要建立自己的评判标准,但必须得再多说一句,我们也要勇于否定自己,不要无条件地捍卫我们此时此刻自以为正确得不可撼动的标准,因为没有人可以什么都对,没有人可以永远都对。或者,这么说吧,如果真要刨根问底,什么又是对呢?

道理你一定都明白,你只是需要不断不断地提醒自己,因为这些显而易见的道理却是很容易被忘到脑后的道理……做人难啊,我们永远要来回来去地在黑白对错之间的那一大片灰色区域徘徊求索。

# 有意为之:拍不清楚

我记得我第一次看到深濑昌久的《鸦》的时候彻底被镇住了,那也是我头一次意识到原来画面是可以直接传递情绪的。

我们可以按照之前说的方法分析一下这张照片儿的技术细节。但另一方面,我也突然意识到,这种照片儿我不会拍,因为我猜这张照片儿是胡拍的一张照片儿……意思是,他拍这张照片儿的时候脑子里根本就没想着这张照片儿的事儿。

因为我多少花时间花精力练习过一点基本功,所以我现在可以说我在任何情况下都能把照片儿拍清楚,但拍清楚有什么用呢?拍清楚从来也不是摄影的终极目标嘛。在一定程度上,我已经被“拍清楚”这个东西锁死了。

咱们来看看下面这些照片儿:

清冷、癫狂、浪漫、破碎、梦幻、迷离,当可看的东西变少,可感知的东西就会变多,或者说,当具体的可看的东西变少,整张照片儿就哪哪哪都可看了,连大噪点都那么迷人。

我觉得这是一种有关记忆的体验,记忆就应该是这样模模糊糊不明所以的,记忆更多的是感觉,而不是事儿本身。清楚的照片儿是在罗列事实,事实是需要仔仔细细看的,是需要去分析的,很累人,而不清楚的照片儿是在传递情绪,一眼看上去情绪就有了,而一旦情绪漫散开来,事实是什么根本不重要。

再明确一下,这个“不清楚”,一是指画面模糊或劣质,二是指内容不明所以。我刚才说我拍不出这样的照片儿,我认为难点有三个:

- “不清楚”貌似有个度,这个度介于“能传递情绪”和“胡拍”之间,但这个度,很难拿捏。在这个过程中,只有一个非常微妙的点,能让一个不清楚的画面自洽。

- 于我而言,拍清楚很保险,拍清楚是我的舒适区。

- 如果开始“胡拍”,我有另一个担心,那就是跟之前的照片儿不配套了。

在这些年不断拍不断拍的过程中,我遇到过很多瓶颈,最一开始就是拍不清楚的瓶颈,然后就是群像复杂构图的瓶颈,然后就是不知道拍什么的瓶颈,然后就是陷入了摄影的道德困境,然后就是现在,谁能想到,最开始费劲巴拉地要拍清楚,但现在居然被“拍清楚”困住了。

要想突破这个瓶颈,我需要从之前的经验里取经。比如,我是怎么从拍不清楚到拍清楚的?非常简单,多练。我是怎么搞定群像和复杂构图的?多看,多练。我是怎么突然知道应该拍什么了的?多看,多练,多体验。我是怎么爬出道德困境的?多读,多看,多拍,多体验,多思考。

# 心理障碍

上次提到,在我短暂的拍摄生涯中,我遭遇过很多次瓶颈,频繁被卡住,而其中有一次被卡住是因为“道德困境”……

我知道这是很多人的问题,大家都特别喜欢街拍,但大家都怕被打。很奇怪,怕被打。

首先,为什么很多人喜欢街拍?因为街拍最省事儿。你可能会想,在家拍不是更省事儿么?确实更省事儿,但在家拍,很难拍出让别人愿意点赞的照片儿,所以不如上街,随便拍一拍什么,看起来就好像是摄影创作。

其次,拍什么更容易像摄影创作?拍早餐摊儿的白烟,拍蹬三轮儿的,而且必须得是三轮儿上垃圾堆老高的那种,拍下棋的老头儿和摇着蒲扇的老太太,拍修车的钉鞋的吹糖人儿的和露天剃头的,拍野猫野狗和石头缝里滋出来的野花野草,拍市集,拍破房子,拍建筑工地上铺的绿网子,拍骑手拍农民工拍睡大街的和在垃圾桶里翻塑料瓶的。

然后,怎么拍?拍侧脸,拍背影,如果画面里的人物是正脸,那一定是长焦,远远地拍。

有些人选择远远地拍,但他们不说自己怕被打,他们说怕打扰到被摄者,他们说怕破坏被摄者最自然的状态……对于这个说法,我懒得展开说了,就一句:我不信。

虽然摄影这个东西从来就没有什么“真实”可言,但从另一方面说,照片儿也骗不了人,一个人是什么样儿的人,一个人揣着什么样的心思,他拍出来的照片儿就是什么样的照片儿。“怕打扰被摄者”这个说法充其量只是显得好像他们特别在意被摄者似的,但其实,我说我不信的原因就是从他们照片儿里根本就看不出来他们所谓的在意。

什么叫在意?什么叫真的非常想拍到?那就是即便被打了也得拍。或者,一步一步来,先抓拍,抓拍没拍好,就再抓,再抓还没拍好就上前去聊,聊好了就拍,没聊好就试着继续聊,第一次被拒绝了也不马上放弃,努力看看还有没有第二次机会……这大概叫在意,叫真的非常想拍到。

如果你也街拍,你可以摸着良心问一下自己,不必告诉别人你的答案,就问问自己,你街拍的时候在拍什么?你有没有那么想拍到你现在拍的那些东西?你对你取景框里的画面有没有意欲难平的执念,你会不会为了他们花时间花精力去制造有意为之的偶然?如果你有任何猎奇的心态,如果你有任何消费苦难的念头,如果你有任何偷鸡摸狗不太能拿得上台面的小算盘,你一定会怕被打,因为你心虚。但是,如果你足够磊落坦荡,如果你完全清楚自己在拍什么,为什么拍,你就不会有这样的担心。

# 借口

有很多人会拿着自己的照片儿过来问我那照片儿拍得怎么样,绝大多数情况下我都会说“直接删了吧”,他们一看我觉得那照片儿不好,他们就会开始解释,常见的有这么一些:我这是用手机拍的;我相机不好;天气不好;环境太乱了;光线太差了;人太多了;发生得太突然了;我赶着去上班,路过,随便拍了一下;我确实等了好久,但没有等到;我家孩子太闹,不听我指挥;我家里人不配合我拍照;我家狗子一直疯跑,完全不能静静地待一会儿……

“每个人每天可以发一张照片儿,只能发一张,可以是自己特别特别特别满意的‘作品’,也可以是正经的生活记录。” 我说我希望看到的是“自己特别满意的作品”,但通常看到的都是近似于“随手拍”的破玩意儿。

在第七封信里我说过,摄影师拼的就是掌控力,这意味着,在摄影师和被摄者被摄物之间,摄影师掌握主动权,而掌握主动权的一方怎么可能在一件办砸了的事儿上为自己开脱呢?

手机拍的?Gueorgui Pinkhassov 也用手机拍啊,非常精彩,还出了画册呢。

相机不好?那什么相机才算好?20 年前,佳能和尼康分别推出了 1Ds 和 D1X,那是当时世界上最牛逼的相机,1Ds 1140 万像素,ISO 最高 1250,D1X 530 万像素,ISO 最高就到 800,请问,你现在手里的相机再破烂,能比这俩相机破烂么?那 2002 年是不是不可能有好照片儿呢?

天气不好,环境太乱了,光线太差了,人太多了……你不拍不就完了么,没人非逼着你拍啊。但翻回头来说,天气不好就没有好照片儿了?环境太乱就没有好照片儿了?光线太差就没有好照片儿了?人太多就没有好照片儿了?

你明明知道你说出来的这些东西很可笑,完全没有说服力,所以,就不要再说了吧……我定个性,如果一张照片儿不够好,摄影师全责,因为摄影师是可以选择不拍的,而即便拍了,摄影师也可以选择把它们扔进垃圾堆,而即便没扔,摄影师也可以选择不发。注意,一旦发了,你就只能选择闭嘴了。

但另一方面,你也要知道,如果一张照片儿没拍好,可不可以有原因?当然可以有,但这些原因是你要说给自己听的,而且,说给自己听的时候要自我反省,不要自我安慰。

在那些废片儿被扔进垃圾堆之前,你一定要先好好儿地看看他们,要分析自己是在哪儿失误的,比如是参数没有调对?还是拍摄时机把握得不够好?或者,也许真的是因为天气不好,是因为环境太乱,是因为光线太差,是因为人太多,甚至,确实就是因为相机不好。

如果你能分析出具体问题,你就可以在后续练习和拍摄的过程中去逐一解决,技术的事儿练技术就好了,理念的事儿随着多看多想一点一点去进步……至于纯粹的客观原因,两条路:第一条,试着去改变客观要素;第二条,认命,不拍了就行了。

# 为了不拍

说回来,“只能选出一张发”的另一面是什么?是其他照片儿都被比下去了,“拍一天,只挑一张,剩下的全删”听起来是很极端的情况,但无论如何,我们很清楚,我们是没法儿把我们拍的所有照片儿都展示给别人看的。如果你拍了几万张照片儿,你能从中选出一百张左右就很不容易了,这个比例比一天拍一两百张照片儿然后从中只选一张发还要极端,而这,其实是挑照片儿的常态。

挑照片儿的时候,你当然会纠结,我也会纠结,所有人都会纠结,五十强,十强,十进五,五进三,最后,冠亚军争夺战。就剩那么两张照片儿,你都喜欢,你都觉得好,但你只能挑一张,这时候,影响你最后决定的通常不是哪张照片儿更好,而是哪张照片儿更有问题。因为“更好”并不足以让你给你自己洗脑,而“更有问题”,更容易让你说服你自己最终舍弃掉他。

在第四十六封信里,我说我特别贪,我说我拍达祖的时候想用 Alex Webb 的方式拍光明,用 Gueorgui Pinkhassov 的方式拍黑暗,用 Trent Parke 的方式拍光明里的黑暗,用 Todd Hido 的方式拍阴雨,用 Saul Leiter 的方式拍大雪,用 Steve McCurry 的方式的拍肖像,用 Josef Koudelka 的方式拍群像,用梅佳代和川岛小鸟的方式拍日常……但实际上,我是怎么拍的呢?在第六十四封信里我说,即便我在一点一点突破瓶颈,即便我在一点一点融合新的东西进来,但我还是要保证画面的风格稳定。所以,我必须舍掉所有无关的妄想,就踏踏实实地拍自己手里的这点儿照片儿。

Trent Parke 可以说是风格比较多变的选手了,他的每个项目和每个项目看起来都不太一样,但真是这样么?我们来看照片儿:

Dream/Life 是上世纪九十年代末的项目,The Crimson Line 是 2019 年的项目,请问,今天的 Trent Parke 和二十多年前的 Trent Parke 是不是同一个人?

我们好像到最后都只会被一种画面吸引,一种画面当然不是一个画面,因为一种画面可以有很多变体,可能一堆照片儿长得完全不一样,但却有着同一个恒定的核心。说实话,这事儿不太能用语言描述出来,但你看看大家拍的东西,应该不难理解。

比如 Alex Webb,关于他其实不用再多说了,真快一辈子了,一直就是那点儿东西。请问,他知道不知道 Josef Koudelka 这样的老前辈好?他知道不知道 Trent Parke 这样的可畏后生好?他肯定知道啊,毫无疑问,但他就踏踏实实地拍自己手里的那点儿照片儿,因为他知道,在他“颜色 + 大光比 + 复杂构图”的主场,没人能比得过他。

一个人的经历和精力是有限的,他不可能什么都喜欢,也不可能什么都拍得好,不必强求,找到最适合你的,因为只有专精一两个点,才有可能炉火纯青。

哪张图都想发,就等于你根本不知道应该发哪张;对各种画面都感兴趣,就等于你根本不知道你到底喜欢什么;啥都想拍,就等于你根本不知道你想拍什么……

# 来源

- 极客时间《去无方向的信》 (opens new window)专栏笔记